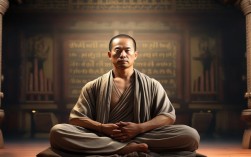

法师闭关,于修行者而言,是剥离外缘、直探心源的重要历程,这段时光如深潭静水,表面波澜不惊,深处却暗涌着对生命、智慧与心性的深刻叩问,以下结合个人经历,从闭关的准备、实践、挑战与收获四方面,分享些许心得,愿为同行者提供些许参考。

闭关准备:筑基先行,心有所向

闭关非一时冲动,而是长期修行的沉淀与聚焦,准备工作需兼顾“外缘”与“内境”,缺一不可。

外缘层面,首要选择闭关场所,我曾于山中精舍闭关,此处远离尘嚣,晨钟暮鼓、鸟鸣山幽,天然具备助缘修行的环境,提前与常住沟通,确保关房安静、通风,物资(如米面油盐、经书法器)储备充足,避免中途因琐事分心,制定清晰“关中功课表”,明确每日禅坐、诵经、经行、学习的时间分配,晨4:30起床,5:00-7:00禅坐(含数息、观呼吸、止观切换),8:00-9:00过斋(践行“食存五观”),10:00-11:30研习《楞严经》,14:00-15:30经行(绕佛缓步,防昏沉散乱),19:00-20:30止观双运,21:30止静,固定作息能帮助身心快速进入节奏,减少“今日修何法、何时修”的抉择消耗。

内境层面,核心是“发心”与“放下”,闭关前需反复自审:是为逃避现实烦恼,还是为利生而求智慧?若发心不正,关中极易陷入“焦躁-放纵-更焦躁”的恶性循环,我曾因闭关前未妥善处理道场事务,关中频频挂念,导致前三日无法入定,后经导师点拨,以“此事暂交某某护持,我关中只求心安”的念想转念,才渐趋平静,需提前“断舍离”:关闭手机、信件往来,甚至减少与护关人的言语交流,将心从“攀缘外境”收束至“返观自心”,此过程如“磨镜”,需耐心拭去尘埃。

关中实践:止观双运,境来应之

闭关的核心是“修心”,而修心的要诀在于“止观双运”——以“止”专注一境,以“观”照见实相。

初期(1-7日),身心易现“反应”:腿痛、背麻、昏沉、妄念纷飞,止”为重,可采用“数息法”,专注呼吸出入,计数1-10,妄念起时,不苛责,只轻轻带回计数,我曾因妄念过多自责,导师开示:“妄念如空中云,不追不方自散,你越是‘对治’,它越执着。”遂放下“断妄念”的执取,只做“观呼吸的旁观者”,三日腿痛未消,心却渐安。

中期(8-21日),身心渐适,可深入“观”,每日研习经典后,以“思维修”消化法义,如读《金刚经》“应无所住而生其心”,先以逻辑分析“无所住”非“什么都不做”,而是“不执着于相”;再以观照力,在日常生活中(如过斋、经行)检验:食时只知食味,不知“好吃”“难吃”;行时只觉脚步,不攀“路平路险”,一次经行中,见落叶飘零,忽觉“落叶本无生,我见落叶落”的念头,如电光石火闪过,虽未证悟,却对“缘起性空”有了切身体会。

后期(22日至出关),需“止观圆融”,坐中修“空观”,照见五蕴皆空;下座后修“假观”,以慈悲心待人(虽无外人,但可观想利益众生),此阶段易生“我慢”或“懈怠”,需常以“初心”自警:闭关非为“得神通”,只为“破无明”。

关中挑战:境随心转,转境为悟

闭关是“照妖镜”,也是“磨刀石”,内心的贪嗔痴慢疑会以各种形式显现。

孤独与恐惧,闭关首周,夜深人静时,常闻窗外风声如鬼啸,心生恐惧,后以“念佛”对治:称念“阿弥陀佛”,专注佛号,风声依旧,却只觉“风是风,我是我”,恐惧消散,原来“境由心生”,孤独非因外境,而是内心“无依”;恐惧非因黑暗,而是“未明自性”。

境界诱惑,中期曾现“光影境界”:坐中见佛光、闻异香,起初狂喜,后警觉“此乃光影魔相,若执着,必入歧途”,遂以“凡所有相,皆是虚妄”的经文自勉,不再关注,境界自然消失,导师曾说:“修行人不怕起境界,怕着境界。”闭关中任何“殊胜体验”,若生执着,便是修行障碍。

身心疲惫,后期因用功过猛,出现头晕、食欲不振,护关人劝我“减功课”,起初抗拒,认为“懈怠”,后读《药师经》知“身安则道隆”,遂调整禅坐时间,增加经行,身心渐复,原来“精进”非“蛮干”,而是“中道”——不过度放纵,不过度苛责。

关后收获:心开意解,行在日常

闭关出关,非结束,而是“修行生活化”的开始,最大的收获非“神通”,而是“心境转变”:

对烦恼的觉察力提升,以往遇事易嗔,如今能“觉知”嗔念生起,如“看云飘过”,不随之起舞,一次被人误解,旧习欲辩解,忽觉“嗔心起”,遂默念“慈经”,心平气和后,对方竟主动道歉。

对“无常”的体悟加深,曾执着于“闭关必开悟”,出关后方知“修行如人饮水,冷暖自知”,开悟与否不重要,重要的是“念念在道”,如今每日仍保持2小时禅坐,但不再“关着修”,而是在行住坐卧中修“动中禅”——食知食,睡知睡,活在当下。

对众生的悲心增长,闭关中观想“众生皆苦”,出关见乞者、病人,不再生“厌离”,只生“慈悲”,曾为病患诵经,对方流泪说:“师父,您念经时,我觉得不疼了。”方知“慈悲”非口号,而是“感同身受”的温暖。

闭关日常作息示例(简化版)

| 时间 | 要点 | |

|---|---|---|

| 4:30-5:00 | 起床、洗漱、礼拜 | 收摄身心,礼佛忏悔 |

| 5:00-7:00 | 禅坐(数息→观呼吸→止观) | 专注一境,妄念不随 |

| 8:00-9:00 | 过斋 | 食存五观,知量而食 |

| 10:00-11:30 | 研习经典 | 思维法义,联系自心 |

| 14:00-15:30 | 经行 | 绕佛缓步,防昏沉散乱 |

| 19:00-20:30 | 止观双运/念佛 | 照见实相,培养定力 |

| 21:30 | 止静 | 放下万缘,安然入睡 |

相关问答FAQs

Q1:闭关期间如何应对身体的疼痛或不适?

A:闭关中腿痛、背麻是常见现象,根源多为“气血不通”与“对身体的执着”,可从三方面应对:一是调整姿势,如使用蒲团、靠垫,保持脊柱自然直立;二是用“正念呼吸”对治,专注呼吸,将注意力从“疼痛”移至“呼吸”,不抗拒、不放大,疼痛往往会减轻;三是适当经行,久坐后起身缓步,促进气血流通,若疼痛难忍,可暂停禅坐,但不可因此放弃修行,关键在“平衡”——既不纵容身体懈怠,也不苛责身体勉强。

Q2:闭关结束后如何重新融入日常生活,避免“关中境界”与“现实生活”脱节?

A:闭关后需“循序渐进”融入生活,避免两种极端:一是执着于“关中境界”,认为“日常皆是烦恼”,逃避责任;二是完全抛弃关中修行,随波逐流,正确做法是“以关中所得,导日常生活”:保持每日固定功课(如禅坐、诵经),将“观照力”带入工作与人际,遇事先“停一停”,觉知情绪生起,再如理作意;待人时,观想“众生皆有佛性”,减少分别心,多与善知识交流,避免“自我解读”境界,以“平常心”看待一切——关中所得是“工具”,而非“炫耀的资本”,真正的修行,是“历事炼心,烦恼即菩提”。