寺庙作为佛教信仰的重要载体,既是信众礼佛祈福的场所,也是传统文化传承的空间,在寺庙中,信众常会供奉各类贡品,以表达对佛菩萨的虔诚与敬意,而寺庙师傅在收到信众供奉后,有时会将部分贡品分回给信众,这类“师傅送的贡品”不仅承载着宗教层面的祝福,更蕴含着深厚的文化内涵与人文关怀,这些贡品种类繁多,寓意丰富,使用时也有诸多讲究,值得细细品味。

常见贡品种类及其象征意义

寺庙师傅分回的贡品,多源于信众的供奉,经过法师的加持或简单处理后,作为“结缘”的信物赠予有缘人,从材质到形态,每一类贡品都寄托着特定的美好寓意。

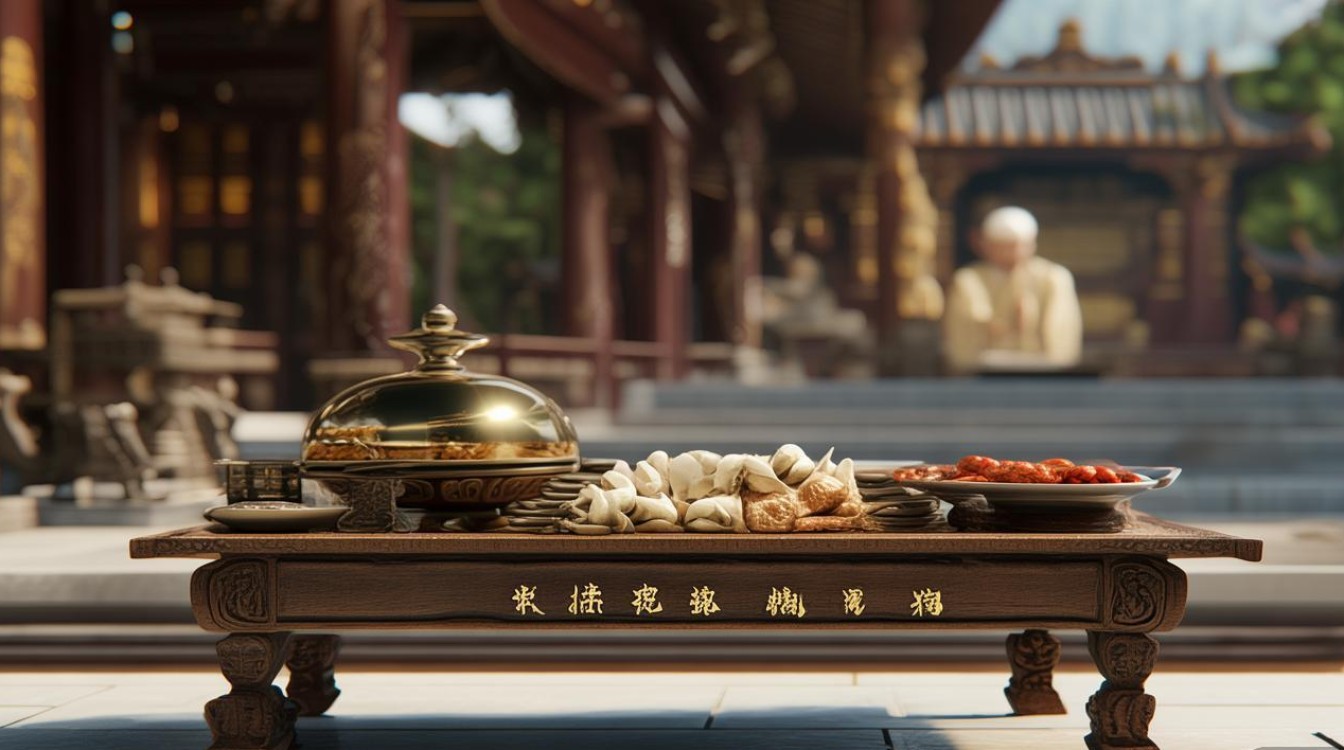

食品类贡品是最常见的一类,通常以素食为主,符合佛教“不杀生”的教义,水果类贡品中,苹果象征“平安”,柑橘代表“吉祥”,葡萄寓意“多子多福”,而干果如桂圆、红枣则取“早生贵子”“红红火火”之意,糕点类贡品如素月饼、桂花糕,多在节庆时分回,象征“圆满”“甜蜜”,部分寺庙会制作简单的素斋,如包子、豆腐干等,寓意“普度众生”的慈悲之心,这类食品贡品,不仅是物质上的分享,更传递着“以食为媒,广结善缘”的理念。

法器与法物类贡品则更具宗教属性,开光加持的护身符(如平安符、六字大明咒吊坠),由法师诵经后赋予“护佑平安、消除业障”的意义;经书(如《心经》《吉祥经》)则是智慧与福报的象征,鼓励信众诵读修行;香灰装袋的小护身包,取自寺庙供炉中的香灰,被认为具有“传递佛力、辟邪消灾”的作用,这类贡品通常需要信众心存敬畏,妥善保存,视为精神寄托而非普通物品。

植物类贡品则融合了自然与信仰的智慧,干制的莲花、莲花种子(莲子)象征“清净无染,花开见佛”;艾草、菖蒲多在端午节前后分回,取“驱邪避秽、安康顺遂”之意;柏枝则因四季常青,寓意“生命力旺盛,福寿绵长”,植物类贡品既能作为家居装饰,也提醒信众敬畏自然、修身养性。

使用贡品的注意事项

寺庙师傅送的贡品因承载宗教信仰与情感寄托,使用时需遵循一定的礼仪与规范,以示尊重,以下是常见贡品的使用注意事项,可概括为下表:

| 贡品类型 | 注意事项 |

|---|---|

| 食品类 | 注意保质期,过期勿食; 食用前建议洗手,心怀感恩; 若因健康原因无法食用(如过敏),可妥善处理或转赠他人,勿随意丢弃。 |

| 法器与法物类 | 避免踩踏、放置不洁之处(如地面、卫生间); 护身符、经书等可随身携带或置于家中清净高处,勿与杂物混放; 若损坏或遗失,无需过分焦虑,视为缘尽,可自然处理(如深埋或焚烧)。 |

| 植物类 | 干花、干枝可摆放于客厅、书房等清净处,避免潮湿; 莲子等可尝试种植,观察生长过程,体会“因缘生法”的哲理; 枯萎后可回归自然,不随意丢弃。 |

文化内涵与现代意义

寺庙师傅送贡品的习俗,本质上是佛教“布施”与“结缘”文化的体现,佛教认为,布施不仅是物质的给予,更是心意的分享;而结缘则通过物品传递,拉近人与人、人与信仰的距离,师傅将信众的供奉分回,既是对供奉者虔诚的回应,也是让福报“循环”的方式——信众通过供奉积累功德,再通过结缘将功德分享给更多人,形成“供养—回向—受益”的良性循环。

在现代社会,这一习俗更被赋予新的意义,对于都市人而言,寺庙贡品成为连接传统与现代的纽带:一块素糕、一枚护身符,不仅是宗教符号,更是心灵的慰藉,提醒人们在快节奏的生活中保持敬畏与感恩,寺庙通过贡品传递环保理念(如素食、可降解包装)、文化教育(如经书中的智慧),让古老信仰与现代生活和谐共生。

相关问答FAQs

Q1:寺庙师傅送的贡品可以转赠给其他人吗?

A:可以,但需注意“心诚则灵”,若转赠对象对物品有敬畏之心,且出于善意分享,可将贡品作为“结缘”的信物传递,这本身也是“布施”精神的体现,但需避免随意转赠给对物品不尊重或心存怀疑的人,以免失去其原有的祝福意义。

Q2:如果贡品(如食品)变质了,应该如何处理?

A:变质食品建议以恭敬之心处理,可深埋于干净土壤中,或以焚烧方式(需注意安全)将其转化为能量,切勿随意丢弃或亵渎,处理时可默念感恩与回向,愿这份“缘”能转化为对众生的祝福,体现佛教“惜福”与“不浪费”的理念。