佛教是否征服”这一问题,需从“征服”的多重维度展开辨析,若将“征服”理解为军事或政治上的强制占领,佛教从未以武力扩张其版图;但若从思想文化的影响力来看,佛教确实在不同历史阶段、地域中,以和平方式“征服”了无数心灵,成为塑造文明的重要力量。

“征服”的维度:武力与文化的分野

“征服”一词在人类历史中常与军事征服、政治统治绑定,如亚历山大的铁骑、蒙古帝国的扩张,均依赖暴力强制改变被征服者的信仰与制度,但佛教的核心教义以“慈悲”“非暴力”为根基,反对以武力强加于人,其传播从未伴随大规模军事行动,从这一维度看,佛教从未“征服”任何国家或民族。

“征服”亦可理解为思想文化的深度渗透与认同重构,佛教通过哲学思辨、伦理实践与艺术表达,在不同文明中引发共鸣,让异文化群体主动接纳其理念,甚至重塑原有文化结构,这种“征服”是柔性的、持久的,超越了政治疆界与族群差异。

佛教的“文化征服”:和平传播与本土融合

佛教的传播始终以和平为底色,其“征服”本质是文化对话与本土化的结果。

印度:发源与本土化中的“有限影响”

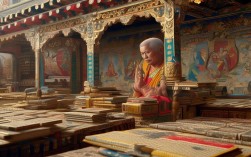

佛教起源于公元前6世纪的古印度,通过阿育王的孔雀王朝推广,一度成为主流信仰,但佛教从未以武力“征服”印度全境,而是依赖王室支持与民众对“轮回解脱”的信仰需求,随着印度教复兴,佛教在印度本土逐渐衰落,却通过思想渗透影响了印度教(如“业力”“轮回”概念的融合),形成“你中有我,我中有你”的文化互动,而非单向“征服”。

中国:三教融合中的“思想重构”

佛教自汉代传入中国,历经魏晋南北朝的译经、辩论,至唐代达到鼎盛,其“征服”体现在对中国思想文化的深度改造:魏晋玄学受般若学影响,发展为更精密的哲学体系;儒家伦理吸收佛教“因果报应”强化道德约束;道教借鉴禅宗心性论完善修行体系,这种“征服”并非取代儒道,而是通过本土化(如禅宗“不立文字”“直指人心”)成为中国文化的一部分,正如宋代思想家所言“以佛修心,以道养身,以儒治世”,三教合一恰是佛教被“征服”后反向“征服”中国文化的例证。

东南亚与东亚:信仰体系的“重塑”

在东南亚,佛教通过海上丝绸之路传入,借助扶南、真腊等王室的信仰支持,成为泰国、柬埔寨等国的国教,其“征服”表现为社会伦理、艺术建筑(如吴哥窟)与日常生活的全面渗透;在日本,佛教与本土神道教融合,形成“神佛习合”的独特信仰体系,禅宗深刻影响了武士道、茶道、庭园艺术,成为日本文化的精神底色,这些地区的“征服”均无武力痕迹,而是通过文化适应与精神共鸣实现。

佛教“征服”的本质:慈悲与智慧的吸引力

佛教的“征服”之所以区别于其他文明扩张,核心在于其“以人为本”的精神内核,它不强调“唯一真理”的排他性,而是通过“四圣谛”“八正道”等教义,回应人类对痛苦、生死的普遍困惑;其“众生平等”理念打破种姓、阶级壁垒,为底层民众提供精神慰藉;其“缘起性空”的哲学思辨,则为不同文明提供对话的桥梁,这种基于理性与慈悲的吸引力,让佛教在不同文化中落地生根,成为跨越时空的“心灵征服”。

相关问答FAQs

Q1:佛教传播是否依赖武力或政治强权?

A:佛教传播始终以和平为主流,虽有阿育王、圣德太子等王室支持,但从未伴随军事征服或强制改宗,佛教在汉代传入中国,是经由丝绸之路的商贸与文化交流;在东南亚,通过僧侣传教与民间信仰自然渗透,佛教戒律明确反对暴力,“以武弘法”与其教义根本相悖,其传播依赖的是思想吸引力与文化适应性。

Q2:佛教在不同地区的本土化,是否意味着它被当地文化“征服”了?

A:佛教的本土化是主动适应而非被动“征服”,禅宗在中国吸收儒家“心性论”与道家“自然观”,形成“明心见性”的独特法门;在日本与神道教融合,保留神道祭祀同时融入佛教禅法,这种“本土化”是佛教为适应不同文化背景进行的自我调适,反而使其生命力更旺盛——它没有被当地文化同化,而是通过“和而不同”实现了更广泛的传播,本质是佛教对多元文化的“征服性”包容。