佛教法决,作为佛教修行的核心指引,是历代祖师大德在体证佛法真理过程中提炼出的实践智慧与传承体系,它不仅包含对教义的深刻阐释,更涵盖具体的修行方法、心行准则与证悟次第,是连接佛陀教法与众生解脱的桥梁,佛教法决的本质并非外在的教条,而是引导众生认识自性、断除烦恼、成就菩提的“心法”,其核心在于“解行并重”,既需闻思正见以破无明,亦需实修实证以证真如。 维度看,佛教法决涵盖“教、理、行、果”四个层面,教,即三藏十二部经典,是法决的依据;理,即缘起性空、真如缘起等核心教义,是法决的理论基础;行,即戒、定、慧三学及各宗派特有的法门,是法决的实践路径;果,即阿罗汉、菩萨、佛的果位证量,是法决的目标指向。“行”是关键,正如《六祖坛经》所言“佛法在世间,不离世间觉”,法决最终需落实于日常行住坐卧中,通过持戒、修定、发慧,将佛法智慧转化为对生命的觉悟。

不同宗派对法决的侧重点虽有不同,但皆以“明心见性”为旨归,以禅宗为例,其法决以“不立文字,教外别传,直指人心,见性成佛”为核心,强调通过参话头、看话机等手段,截断妄念流,亲证本地风光,如“念佛是谁”公案,即是引导学人超越分别思维,契入无念之性,净土宗则以“信深愿切,持名待归”为法决,通过至诚专念弥陀名号,以佛愿力接引往生净土,成就菩提,唯识宗则以“转识成智”为纲要,通过观行唯识无义,转第八识阿赖耶为大圆镜智,成就无上菩提,各宗法决虽有差异,皆是对佛法契理契机的运用,共同构成佛教修行的完整体系。

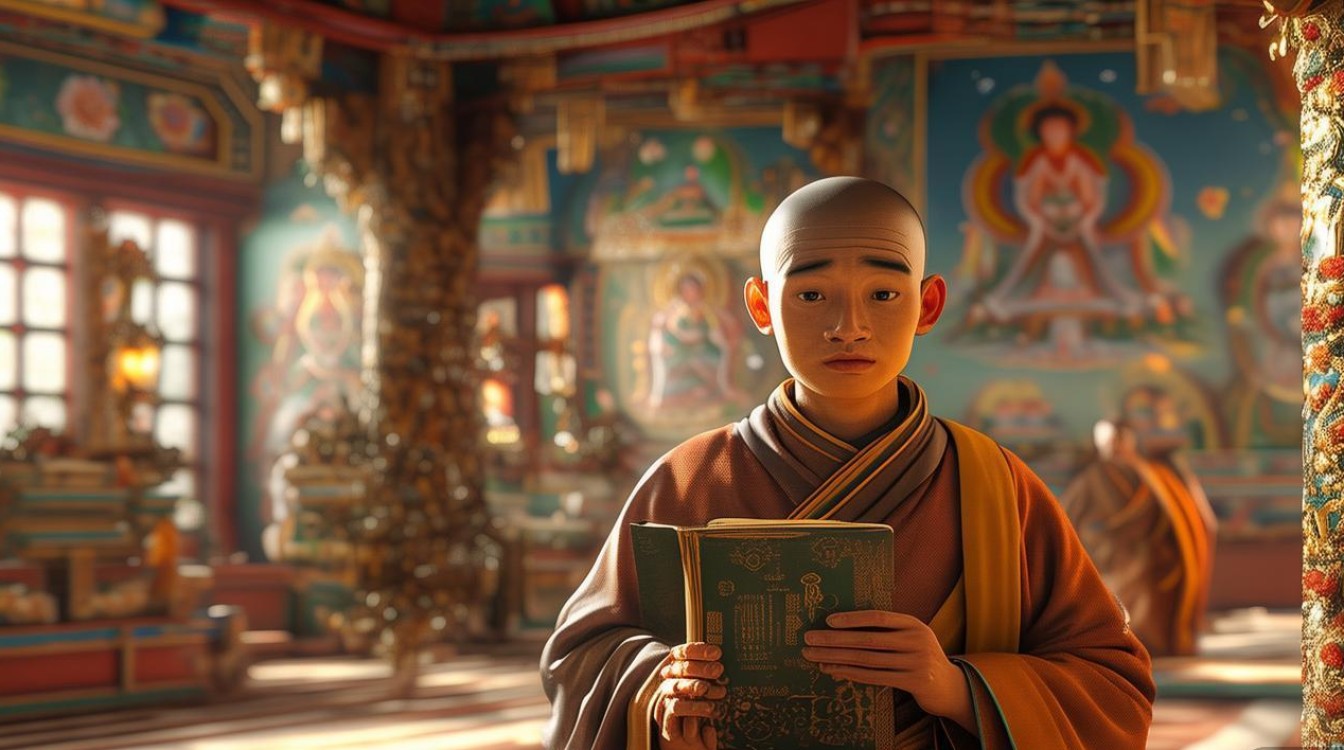

佛教法决的传承,注重“师承”与“证悟”的统一,在汉传佛教中,禅宗以“灯录”记载法脉传承,如《景德传灯录》所载“一花开五叶”,正是法决代代相承的体现;藏传佛教则通过灌顶、口传、实修指导,形成完整的金刚乘法决传承体系,传承的意义不仅在于知识的传递,更在于师父以自身证悟印证弟子心行,确保法决的纯正与鲜活,正如《大智度论》所言“如人说食,终不能饱”,法决的生命力在于实修,若无亲证实修,则法决沦为文字游戏,失去度生之用。

修行者践行法决时,需具备“正信、精进、净戒、般若”四缘,正信为根本,深信因果、三宝及自性本具佛性;精进为动力,于懈怠中坚持行持;净戒为基础,以戒规范身心,使修行有依;般慧为眼目,以正观照破无明,四缘具足,方能在法决指引下,渐次断见思惑、尘沙惑、无明惑,最终圆满菩提,成就佛果。

相关宗派法决要点简表

| 宗派 | 核心法决 | 修行要点 | 经典依据 |

|---|---|---|---|

| 禅宗 | 直指人心,见性成佛 | 参话头、默照禅、机锋转语 | 《六祖坛经》《景德传灯录》 |

| 净土宗 | 信愿持名,往生净土 | 一心专念弥陀名号,发菩提心 | 《阿弥陀经》《观无量寿经》 |

| 唯识宗 | 转识成智,万法唯识 | 观修唯识,破我法二执 | 《成唯识论》《解深密经》 |

| 天台宗 | 一念三千,止观双运 | 止观法门,圆融三谛 | 《摩诃止观》《法华玄义》 |

| 密宗 | 即身成佛,身口意相应 | 灌顶传承,持咒观想,三密加持 | 《大日经》《金刚顶经》 |

FAQs

问:佛教法决是否必须通过师父传授?普通人自学经典是否可行?

答:佛教法决强调“师承”是因为修行需避免“依文解字”的误区,师父的传授不仅包括教义讲解,更包含对弟子根机的观察、修行过程中的对治指导,以及以证悟为印证的“心法”传递,自学经典虽能增长知识,但易因无明所覆产生误解,或修行中遇境生疑无人指引而退转,如禅宗强调“师承心印”,净土宗也需善知识开示信愿深浅,故“依法不依人”的同时,“依师”亦是法决传承的重要保障。

问:佛教法决中的“无念”是否等同于“什么都不想”?

答:“无念”并非“什么都不想”,而是“于诸境上,心不染著”,即超越对善恶、是非、有无等二元分别的执着,六祖慧能云“无念者,于诸境上心不染,名为无念;于自念上常离诸境,不于法上生念”,若刻意断绝念头,反而落入“法执”,成为“无想天”的沉沦状态,真正的“无念”是念念分明而不攀缘,如明镜照物,物来应照,物去不留,是般若智慧的现前,而非意识的断灭。