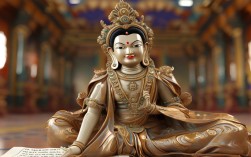

手执宝剑的菩萨是佛教艺术中极具象征意义的形象,宝剑作为法器,不仅彰显菩萨的威严,更蕴含深刻的教义内涵,这类菩萨通常面容庄严,半跏趺坐或立姿,宝剑或持于右手,或横于臂弯,剑身或饰以火焰、金刚杵纹样,剑柄常以珠宝缠绕,既显神圣,又暗喻“以智为剑,破一切相”,在汉传与藏传佛教造像中,此类形象多与智慧、降伏、护法等主题紧密相连,是佛教“悲智双运”精神的生动体现。

宝剑的核心象征意义在于“破”,佛教认为,众生因无明烦恼而轮回生死,犹如被烦恼之绳束缚,而菩萨手中的宝剑,便是“般若智慧”的具象化,它能斩断“贪、嗔、痴、慢、疑”五毒,破除“我执”“法执”二障,照见五蕴皆空,最终解脱生死,例如文殊菩萨,作为智慧的化身,其右手常持智慧之剑,左手持青莲花或经箧,剑表般若之锐,花表清净无染,经箧表妙法传承,三者合一,彰显“以智导悲,悲智双运”的修行路径,金刚手菩萨则侧重“降伏”,其宝剑象征调伏众生内心魔怨与外道邪见,护持正法不灭,剑身常缠绕金刚索,喻“以威德摄受,令众生归于正道”。

从艺术表现看,不同文化对执剑菩萨的诠释各有侧重,汉传佛教中的文殊菩萨执剑造像,线条多柔和流畅,面容慈悲,宝剑较短小,更强调“智慧内照”的静谧感;藏传佛教中的金刚手菩萨或降阎魔尊,宝剑则更为粗犷,剑身常饰骷髅、火焰纹,象征对烦恼的彻底摧伏,体现“大威德大慈悲”的忿怒相,宝剑的材质也有讲究:黄金剑表智慧光明,铁剑表降伏之力,水晶剑表清净无垢,这些细节均通过造像工艺传递教义内涵。

| 宝剑象征意义 | 教义阐释 | 对应菩萨 |

|---|---|---|

| 智慧之剑 | 以般若智慧照见五蕴皆空,破无明痴暗 | 文殊菩萨 |

| 降伏之剑 | 调伏众生内心贪嗔痴,降伏外道邪见 | 金刚手菩萨 |

| 护法之剑 | 守护佛法僧三宝,不被邪魔侵扰 | 除盖障菩萨 |

| 断惑之剑 | 断除见思、尘沙、无明等一切烦恼 | 普贤菩萨(部分造像) |

手执宝剑的菩萨形象,本质是佛教对“烦恼即菩提”的哲学表达:烦恼虽如荆棘,但智慧之剑能将其转化为解脱的资粮,其威严外相下,是菩萨“不忍众生苦,不忍圣教衰”的大悲心,提醒修行者需以智慧为剑,以正念为铠,在烦恼中修行,在降伏中慈悲,最终达到“烦恼无尽誓愿断,众生无边誓愿度”的菩萨行愿。

相关问答FAQs

问:手执宝剑的菩萨一定是文殊菩萨吗?

答:并非如此,虽然文殊菩萨以执剑象征智慧最为人熟知,但金刚手菩萨、除盖障菩萨等也有执剑形象,不同菩萨的执剑寓意各有侧重:文殊菩萨侧重“智慧断惑”,金刚手菩萨侧重“威德降伏”,除盖障菩萨侧重“消除障碍”,需结合经典记载、造像细节(如持物、手印、服饰)等综合判断,不能仅凭执剑特征单一认定。

问:宝剑在佛教中为何常被用作象征智慧的法器?

答:因剑能“断”,恰如智慧能“断”烦恼,烦恼如绳索束缚众生,使其不得自在;智慧之剑则能照见烦恼的虚幻本质(如“诸法空相”),斩断“我执”(对“自我”的执着)、“法执”(对“万法实有”的执着)等根本无明,且剑锋锐利,喻智慧之精准,能穿透现象直抵实相;剑能护身,喻智慧能护持修行者不堕邪见,故佛教以宝剑象征般若智慧,是“破相显性”的核心法器。