佛教宣读祭文,是佛教传统中为亡者超度、为生者慰藉的重要仪式,融合了佛教教义、伦理与仪轨,承载着对生命的敬畏与慈悲,不同于世俗祭文侧重哀悼与功绩追忆,佛教祭文以“三宝”为依归,通过诵经、忏悔、回向等环节,引导亡者离苦得乐,启发生者体悟无常、培植善根,体现了佛教“无缘大慈,同体大悲”的核心精神。

佛教祭文的核心宗旨是“度亡安生”,度亡,即借助佛力与亡者自身善根,助其脱离恶道,往生善趣或净土,依据《地藏经》“地狱未空,誓不成佛”的悲愿,强调对亡者的慈悲救度;安生,则是通过仪式引导生者正视生死,放下执着,以智慧化解哀伤,践行布施、持戒等善行,积累福报,为未来善缘奠定基础,这一宗旨根植于佛教的因果轮回观,认为生命流转不息,唯有善法才能导向解脱。

构成上,佛教祭文通常包含四部分:礼赞三宝,以“南无本师释迦牟尼佛”等起首,表达对佛、法、僧的归依;叙述亡者生平,侧重其善行、修行经历(如持戒、布施、念佛),而非世俗名利,体现佛教“善有善果”的价值观;忏悔与回向,通过“往昔所造诸恶业,皆由无始贪嗔痴”等忏悔偈,消除亡者业障,并将诵经、供养等功德回向给亡者,助其往生;劝诫生者,以“世事无常,生命如露”等法语,提醒生者珍惜当下,精进修行,避免“子欲养而亲不待”的遗憾。

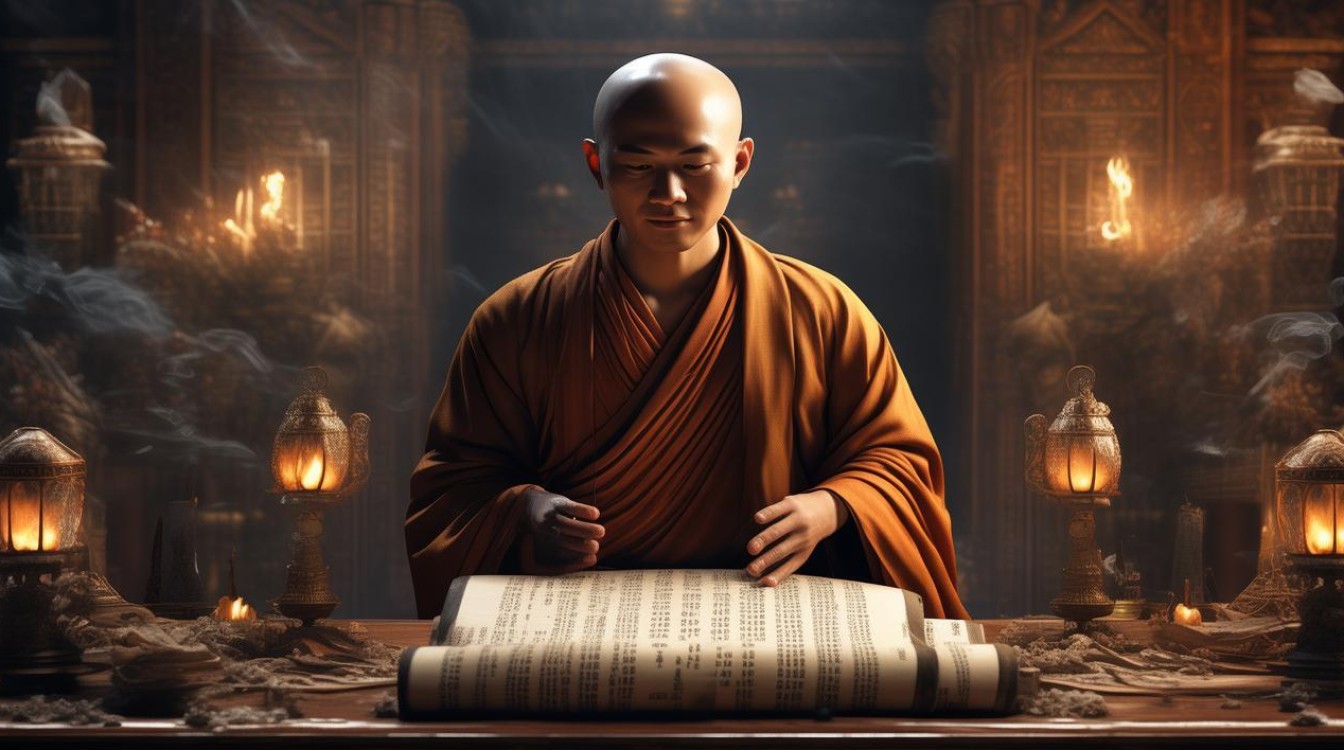

宣读场景与仪轨方面,佛教祭文常见于葬礼、忌日、水陆法会、盂兰盆节等场合,仪轨严谨,需由法师主导,家属配合,具体包括:洒净(以净水净化坛场,象征清除业障)、诵经(依场景选择经典,如葬礼多诵《阿弥陀经》《往生咒》,忌日多诵《地藏经》)、法师开示(结合亡者生平阐释佛教教义)、家属回向(以亡者名义行布施,如供僧、印经)、圆满送圣(焚烧纸钱、衣物等,象征传递供养,需强调“佛教不提倡铺张,重在心诚”),以下是常见场景与仪轨对照表:

| 宣读场景 | 常用经典 | 主要仪轨 |

|---|---|---|

| 葬礼 | 《阿弥陀经》《往生咒》 | 洒净、诵经、法师开示、回向 |

| 忌日 | 《地藏经》《普门品》 | 诵经、供养、忏悔、家属分享 |

| 水陆法会 | 《华严经》《法华经》 | 多坛口诵经、放生、上供、普度 |

| 盂兰盆节 | 《孟兰盆经》 | 供僧、诵经、救度饿鬼道众生 |

从文化内涵与当代意义看,佛教祭文是佛教生命观的具体体现,通过仪式化的语言与行为,将“生死大事”转化为对生命本质的思考,帮助人们超越对死亡的恐惧,理解“生老病死”是自然规律,在当代社会,它既是传统文化的载体,也是心理慰藉的途径——面对亲人离世,佛教祭文的“慈悲”与“智慧”能引导生者以理性态度面对哀伤,通过行善纪念亡者,实现“生者安心,逝者超脱”的双向价值,其反对铺张浪费、倡导内心虔诚的理念,也与现代社会简朴、环保的价值观相契合。

FAQs

问:佛教祭文是否必须由法师宣读,普通人可以参与吗?

答:佛教祭文的核心仪轨(如诵经、开示)需由具备资质的法师主导,因为法师深通教义,能正确引导仪式方向,确保功德回向的有效性,普通人(如家属)可参与辅助环节,如诵持佛号、行布施、聆听开示,或在法师指导下参与部分诵经,这既体现了对亡者的孝思,也能通过参与培植自身善根,但关键环节需由法师主持,以保证仪轨如法。

问:佛教祭文与世俗祭文的主要区别是什么?

答:区别主要体现在三方面:一是信仰根基,佛教祭文以“三宝”为依归,强调佛力救度与自性觉悟,世俗祭文多基于宗族伦理或民间信仰,侧重对逝者的哀悼与功绩追忆;二是内容导向,佛教祭文侧重忏悔业障、回向功德,引导生者体悟无常、修行善法,世俗祭文多表达哀思、颂扬逝者生平,情感色彩更浓;三是仪式目的,佛教祭文以“度亡安生”为核心,追求生死解脱,世俗祭文则以“慎终追远”为主,寄托对亲人的怀念与家族情感的延续。