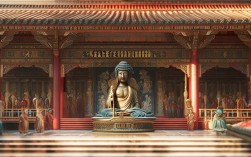

在物质丰裕的现代社会,许多人在追逐财富的道路上逐渐迷失,而一些在财富积累上达到顶峰的富翁,却开始转向佛教寻求心灵的安顿与生命的意义,富翁与佛教的相遇,并非偶然的宗教皈依,更像是一场关于财富本质、生命价值的精神探索,这种结合既展现了佛教对现代物质文明的反思,也体现了富翁群体在精神层面的觉醒与追求。

富翁与佛教的关联,首先源于他们对财富认知的深化,在传统观念中,财富往往与成功、地位直接挂钩,但当富翁们完成原始积累后,却发现物质的堆砌并未带来预期的幸福感,有调查显示,超过60%的高净值人群曾经历“财富焦虑”——他们担心财富的保值增值,忧虑家族传承的压力,更在深夜反思:“这些财富究竟意味着什么?”佛教的“诸行无常”思想恰好为这种焦虑提供了出口,佛陀在《杂阿含经》中开示:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。”这并非否定财富的价值,而是提醒世人:财富是缘起性空的,执着于它会成为心灵的枷锁,当一位富翁意识到“我拥有财富”而非“财富拥有我”时,他便迈出了从“被财富奴役”到“驾驭财富”的第一步。

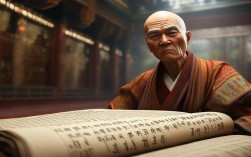

佛教对财富的独特见解,为富翁们提供了“正命”的实践准则,所谓“正命”,指符合伦理道德的谋生方式,在财富领域,它强调“取财有道”与“用财有度”,与佛教的戒律相应,富翁们在获取财富时需远离“五邪命”——即诈现异相、自说功德、占相吉凶、高声现威、说所得利,避免通过欺骗、剥削、投机等不正当手段积累财富,某科技行业的企业家在接触佛教后,主动调整企业战略,拒绝利用数据垄断损害用户利益,转而投入技术研发改善民生,这正是“正命”在商业中的体现,而在财富使用上,佛教提倡“布施”,认为布施能破除悭贪,增长福报,这里的布施并非简单的金钱捐赠,而是包含“财布施”(物质帮助)、“法布施”(分享智慧)、“无畏布施”(给予安全感)三个层面,香港实业家李嘉诚曾践行“第三桶水”理论——将财富的1/3作为日常开支,1/3用于再投资,剩下的1/3全部投入慈善,至今已成立多个基金会,在教育、医疗领域捐助超300亿港元,这正是“财布施”与“法布施”的结合,既帮助了他人,也让财富在流动中实现了更大的社会价值。

以下为佛教财富观的核心要点与实践路径的梳理:

| 核心概念 | 内涵解读 | 富翁实践案例 |

|---|---|---|

| 正命 | 以正当方式获取财富,不损害他人与社会 | 放弃高污染项目,转向绿色产业;拒绝内幕交易,坚持合规经营 |

| 布施 | 分享财富与智慧,破除执着,培养慈悲心 | 成立慈善基金会资助贫困学生;公开创业经验,帮扶中小企业发展 |

| 无贪 | 不贪著财富,视财富为工具而非目的 | 降低物质欲望,简化生活方式;将财富更多投入精神追求与社会公益 |

| 随缘 | 财富得失随因缘,不强求结果,但尽力过程 | 企业遭遇市场波动时保持心态平和,专注产品而非短期利润;将失败视为修行增上缘 |

富翁们的佛教修行,往往从“禅修”开始,逐步渗透到生活的方方面面,禅修的核心是“观照内心”,通过静坐冥想,观察念头的生灭,培养专注力与觉察力,某私募基金创始人曾分享,他每天坚持凌晨4点起床禅修1小时,这让他能在复杂的投资决策中保持清醒,不被市场情绪裹挟——这正是佛教“定中生慧”的体现,除了个人修行,许多富翁还将佛教理念融入企业管理,倡导“慈悲利他”的文化,日本“经营之圣”稻盛和夫创立“敬天爱人”的经营哲学,要求员工以利他之心做事,企业不仅追求利润,更要兼顾员工幸福、客户价值与社会贡献,这种理念让两家濒临破产的世界500强企业起死回生,印证了佛教智慧在现代商业中的生命力。

富翁与佛教的结合也面临挑战,有人质疑“富豪修行是否只是附庸风雅?”真正的佛教修行不在于形式,而在于心性的转变,一位从房地产转型的企业家,在皈依佛教后并未放弃商业,而是将“不杀生、不偷盗、不妄语”等戒律转化为商业伦理——拒绝“炒房”制造社会焦虑,转而参与保障房建设;不发布虚假广告,坚持透明定价,这种“以出世心做入世事”的态度,正是佛教修行与世俗生活的完美融合。

从更广阔的视角看,富翁与佛教的相遇,为现代社会提供了物质与精神平衡的范本,当财富积累到一定程度,人更需要追问:“生命的终极意义是什么?”佛教给出的答案是:“破除无明,证得解脱。”富翁们通过修行,不仅实现了个人内心的平静,更以财富为桥梁,推动社会向更慈悲、更公正的方向发展,正如星云大师所言:“富有的人,不是银行里有多少存款,而是内心有多少慈悲。”当富翁们学会用财富滋养心灵、利益众生时,他们便真正成为了“精神上的富翁”。

相关问答FAQs

Q1:佛教是否要求富翁放弃财富?

A1:佛教并不要求信徒放弃财富,而是强调“正命”获取财富、“无贪”对待财富,佛陀在《善生经》中明确指出,居士可以通过正当职业(如农业、商业、服务业)获取财富,只要不违背戒律,财富本身并无好坏,关键在于“心”——是执着于财富成为它的奴隶,还是以智慧驾驭财富让它成为利他的工具,给孤独长者是佛陀时代的大富翁,他通过正当商业积累财富,并全力护持佛法,成为“在家菩萨”的典范,证明财富与修行可以共存。

Q2:富翁如何在繁忙的商业经营中坚持佛教修行?

A2:修行并非一定要远离尘世,佛教提倡“在生活中修行,在修行中生活”,富翁们可以从“日常小事”入手:将“布施”融入商业决策,关注员工福利与客户利益;用“正念”处理工作压力,遇事先观照内心反应而非冲动应对;安排固定时间禅修(如每天15-20分钟静坐),培养专注力;定期反思财富的使用是否如法,是否背离“利他”初心,稻盛和夫曾说:“工作是最好的道场,经营是深刻的修行。”将商业经营视为修行的道场,在利益他人中净化自己的心灵,正是繁忙中修行的智慧。