在佛教教义体系中,“植物有情”是一个蕴含深刻哲学与伦理关怀的概念,它探讨植物是否属于具有情识、能感受苦乐的“有情众生”,以及这一观念对佛教生命观、实践观的影响,要理解这一概念,需从佛教对“有情”的定义、经典依据、派别差异及实践意义等多维度展开。

“植物有情”的核心内涵与经典依据

佛教中的“有情”(梵语:sattva),音译“萨埵”,直译为“有识”“有命者”,通常指具备“受、想、行、识”五蕴,能感受苦乐、参与轮回的生命体,传统佛教对“有情”的界定多聚焦于动物,尤其强调“识”的存在——即具有认知、分别意识的心识活动,大乘佛教经典中,部分观点将“有情”的范围扩展至植物,认为植物同样具备某种形式的“情识”或“佛性”,是“众生平等”的体现。

《大般涅槃经》明确指出:“一切众生悉有佛性,乃至蠕蚁皆有佛性。”这里的“一切众生”虽未直接点名植物,但“众生”的广义概念为包含植物提供了可能。《楞严经》进一步提出“情与无情同圆种智”,认为无论是具有情识的众生(情),还是无情的器世间(无情,如植物、山川),其本质中皆蕴含成佛的“如来藏”种子,打破了有情与无情的绝对界限。《华严经》中“情、无情,同种智”的思想,也强调植物与有情众生在佛性层面的平等,为“植物有情”提供了理论支撑。

从“业感缘起”的角度看,佛教认为一切生命形态皆由业力牵引而生,若植物的生灭、荣枯仅是无自然法则的机械运动,则难以解释其与众生业报的关联;而若承认植物具备某种微细“识”,则其生长、凋零可视为业力作用的结果,与有情众生的轮回形成呼应。

派别差异:大乘与小乘的不同视角

不同佛教派别对“植物有情”的态度存在显著差异,核心争议点在于“植物是否具备‘识’”。

小乘佛教(如上座部) 严格依据“五蕴”理论,认为“识”是有情众生的核心特征,而植物仅有“色蕴”(物质形态),不具备“受、想、行、识”四蕴,因此属于“无情”,非“有情众生”。《阿毗达摩俱舍论》明确将植物归为“非情”,认为其无苦乐感受能力,故“不杀生”戒律主要针对动物,不包含植物。

大乘佛教 则从“佛性”与“慈悲”出发,对“有情”概念进行拓展,瑜伽行派提出“阿赖耶识”含藏一切种子,不仅有情众生的业种,植物的种子亦含藏其中,暗示植物与有情在生命本质上的连续性,天台宗“无情有性”观点进一步主张,植物虽无“分别识”,但具备“如来藏”佛性,与有情众生共同构成“一念三千”的宇宙整体,大乘佛教更强调对植物的慈悲对待,认为毁坏植物同样会积累恶业,违背“普度众生”的愿行。

实践意义:从“植物有情”到生态关怀

“植物有情”观念并非单纯的哲学思辨,对佛教实践具有重要指导意义,若承认植物具备某种形式的“生命尊严”,则佛教徒对待植物的态度便需超越单纯的“工具理性”,体现“无缘大慈,同体大悲”的情怀。

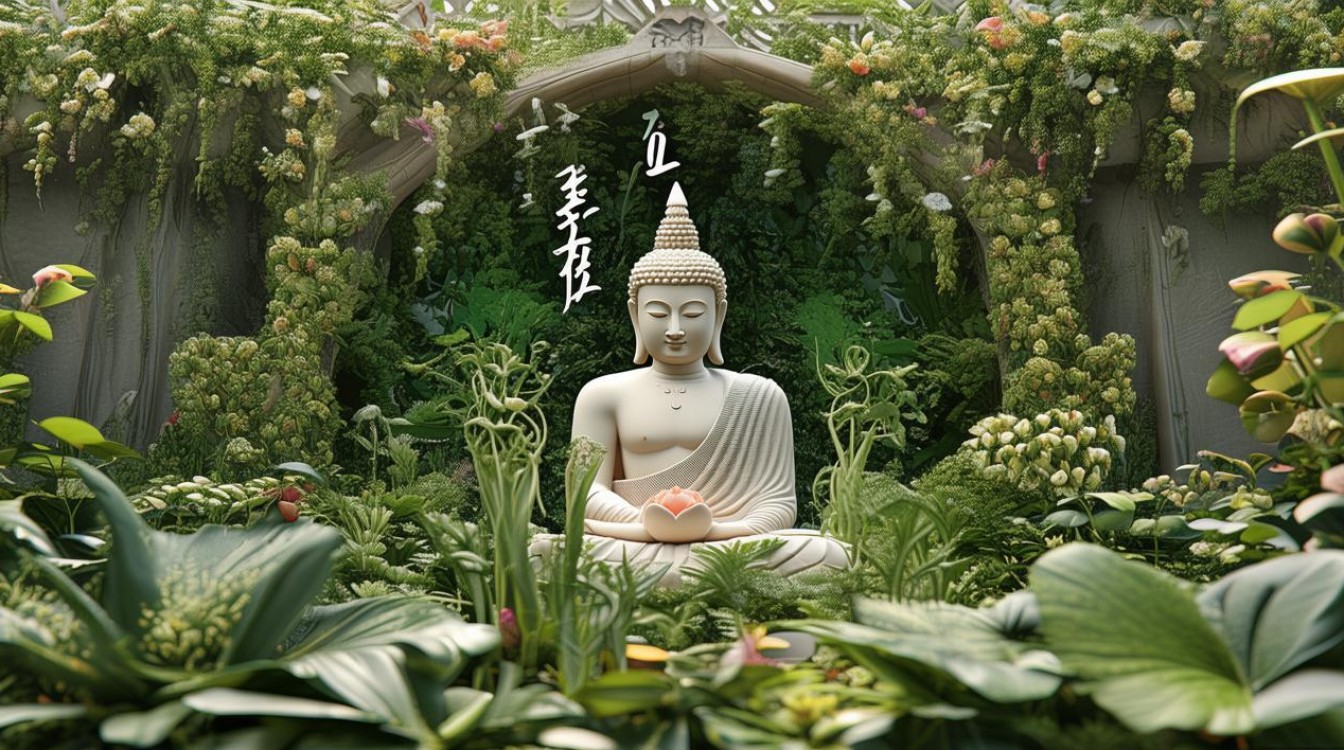

在戒律层面,虽小乘佛教不禁止食用植物,但大乘佛教倡导“素食”时,通常会避免伤害植物的生长根基(如不挖掘整株蔬菜、不砍伐果树),体现对植物生命的尊重,禅宗“青青翠竹,尽是法身;郁郁黄花,无非般若”的偈语,更将植物视为“法身”的显现,参悟自然即是参悟真理,推动了对自然生态的敬畏与保护。

现代生态伦理学中,“植物有情”观念与深层生态学“生命中心论”不谋而合,为佛教参与环保提供了思想资源,它提醒人类:植物并非单纯的“资源”,而是具有内在价值的生命共同体成员,保护植物即是保护自身生存的根基,践行“众生平等”的佛教根本精神。

不同派别对“植物有情”的观点对比

| 派别 | 核心观点 | 经典依据 | 实践态度 |

|---|---|---|---|

| 小乘佛教 | 植物无“识”,属“无情”,非有情众生 | 《阿毗达摩俱舍论》 | “不杀生”戒不针对植物,可合理利用 |

| 大乘佛教 | 植物具佛性,“无情有性”,属广义有情 | 《大般涅槃经》《楞严经》《华严经》 | 倡导爱护植物,避免不必要伤害,体现慈悲 |

相关问答FAQs

Q1:佛教认为植物是有情众生吗?为什么戒律中不禁止食用植物?

A:佛教不同派别对此观点不同,小乘佛教严格依据“五蕴”理论,认为植物仅有色蕴(物质形态),不具备受、想、行、识四蕴,因此不属于“有情众生”,“不杀生”戒主要针对动物,故食用植物不违背戒律,大乘佛教虽主张“植物有性”(具佛性),但认为植物无“分别识”,无法感受“杀生”的直接痛苦,且植物生长依赖阳光、水土等自然条件,其“生命”形态与动物有别,因此戒律未明确禁止食用植物,但倡导“惜福”与“少伤害”,如避免挖掘整株蔬菜、不浪费粮食等,体现对植物生命的尊重。

Q2:“情与无情同圆种智”如何理解植物在佛教中的地位?

A:“情与无情同圆种智”出自《楞严经》,意为具有情识的众生(情)与无情的器世间(无情,如植物、山川),在本质上皆蕴含成佛的“如来藏”种子,最终都能圆满成就佛的智慧,这一思想打破了“有情”与“无情”的绝对对立,强调植物与有情众生在佛性层面的平等,它并非承认植物具备与动物同等的情识,而是指出一切现象皆是“法身”的显现,植物作为宇宙生命共同体的一部分,具有内在价值与尊严,佛教徒应将对众生的慈悲扩展至植物,通过爱护自然、参悟万物,实现“心、佛、众生、山河大地”的统一。