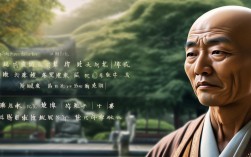

佛教不以修持为终极目标,这一观点或许会让许多初学者感到困惑,毕竟在大众认知中,“修行”“修持”似乎就是佛教的全部,若深入探究佛教教义的核心便会发现,佛教的本质并非“以修持为目的”,而是“以觉悟为旨归”——修持只是通往觉悟的舟筏,而非彼岸本身,正如《金刚经》所言:“若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来。” 若将“修持”本身当作执着的目标,便如同执着于渡河的木筏,忽略了抵达解脱彼岸的初衷。

修持在佛教中的定位:工具而非目的

佛教所说的“修持”,通常指戒、定、慧三学,即通过持戒规范行为,通过禅定澄净内心,通过智慧观照实相,但这三学的本质,是“对治烦恼的手段”,而非“修行者的终极追求”,佛陀在菩提树下悟道时,所证悟的并非“修持的境界”,而是“缘起性空”的实相——一切现象皆依因缘和合而生,无有固定不变的“自性”,众生因执着“有我”而生烦恼,觉悟则在于破除这种执着。

禅修的目的不是为了获得“神通”或“宁静的感受”,而是通过观照呼吸、念头等,体察“无常、苦、无我”的真理。《大念处经》中,佛陀教导弟子“观身不净、观受是苦、观心无常、观法无我”,这里的“观”是智慧的观照,而非对“观”这一动作的执着,若修行者在禅修中执着于“我要入定”“我要感受到平静”,反而会被“修持相”所缚,离觉悟更远,正如六祖慧能所言:“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃?” 觉悟是本自具足的,修持只是拂去尘埃的工具,若将工具视为珍宝,便失去了擦拭镜面的意义。

佛教的核心:智慧与慈悲的统一

佛教不以修持为目的,根本原因在于其核心是“智慧”与“慈悲”的圆满,而非“修持行为”的积累,智慧是观照实相的般若,慈悲是利益众生的菩萨行,二者如同鸟之双翼、车之两轮,缺一不可,若仅有修持而无智慧,易陷入“盲修瞎练”,如外道修习苦行,虽能暂时压制欲望,却无法断除烦恼的根源;若仅有智慧而无慈悲,则可能落入“独善其身”的解脱,违背佛教“普度众生”的大乘精神。

《维摩诘经》中,维摩诘居士以“不尽有为,不住无为”的境界,展现了“即世间而出世间”的修行智慧:他虽在世俗中生活,却不执着于世俗;虽参与各种活动,却不被事务所缚,这正是“修持”与“觉悟”的统一——修持是“入世”的实践,觉悟是“出世”的超越,二者并非对立,而是“体用不二”的体现,佛教徒的修持,最终要落实在“慈悲济世”中:持戒是为了不伤害众生,禅定是为了生起智慧,智慧是为了更好地利益众生,若脱离慈悲与智慧,修持便成了“无源之水、无本之木”,失去了佛教的根本意义。

对“修持执着”的破斥:中道与离执

佛教强调“中道”,既反对“放纵欲望”的极端,也反对“执着修持”的极端,佛陀在成道前,曾尝试过极端苦行,发现其并不能导向觉悟,于是放弃苦行,接受乳糜,最终在禅定中证悟,这一经历表明:修持需“中道”,既非纵欲,亦非苦行,而是“应无所住而生其心”——在修持中不执着于“修持相”,在日常生活中不执着于“得失相”。

《大般若经》说:“一切法皆是佛法,但应无所住,而生其心。” 意思是,无论是持戒、布施、禅修,还是吃饭、睡觉、工作,都可以成为修行的道场,关键在于“心”是否执着,若修行者执着于“我在修持”“我在行善”,便会生起我慢、分别心,反而增长烦恼,布施的目的是破除“贪吝”之心,若执着于“布施者”的身份、“布施物”的多寡、“受施者”的感恩,便无法达到“三轮体空”的布施境界,布施也就失去了其净化心灵的作用。

修持与觉悟的关系:过河需筏,登岸舍筏

修持与觉悟的关系,恰如“过河需筏,登岸舍筏”,筏(修持)是帮助我们渡过烦恼之河的工具,当我们抵达觉悟的彼岸时,便应放下对筏的执着,若始终抱着筏不放,不仅无法前进,反而可能被筏所累。

佛教中的“放下”,并非否定修持,而是破除对修持的“执着”,阿罗汉证得“我空”的真理后,虽仍需修持(如修习慈悲、随缘度生),但不再执着于“我在修持”“我要证得什么果位”,因为觉悟已现前,修持成为“无功用行”——自然而然的慈悲与智慧,而非刻意为之的“修行行为”,正如《法华经》中的“开权显实”,修持(权)是引导众生觉悟的手段,觉悟(实)才是最终目的,当众生通过修持契入实相时,便应放下对“权”法的执着。

修持在佛教中的定位与功能简表

| 维度 | 说明 |

|---|---|

| 性质 | 工具(舟筏),而非目的(彼岸) |

| 目的 | 对治烦恼、开发智慧、培养慈悲,最终导向觉悟 |

| 核心 | 与“智慧”“慈悲”统一,脱离二者则修持无意义 |

| 对执着的态度 | 需“善用”而“离执”,即“修时应专注,悟后应放下” |

| 终极指向 | 破除“我执”“法执”,契入“缘起性空”的实相,实现“自觉觉他”的圆满 |

相关问答FAQs

问:佛教强调“修行”,为什么说“不以修持为目的”?这是否意味着修持不重要?

答:并非修持不重要,而是佛教的核心是“觉悟”,修持只是通往觉悟的手段,打个比方:过河需要船,船是必要的工具,但过河的目的是抵达对岸,而非抱着船不放,同样,修持(如持戒、禅定)是净化心灵、开发智慧的必要过程,但若执着于“修持行为”本身,将其视为目的,反而会增长“我执”,离觉悟更远,佛教强调“应无所住而生其心”,修持时应全力以赴,悟后则应放下对修持的执着,这才是“修持”与“觉悟”的正确关系。

问:如果修持不是目的,那佛教徒日常修行的意义是什么?

答:佛教徒日常修行的意义,在于“借假修真”——通过修持这一“假”的法门,体悟“真”的实相,持戒是为了通过规范行为,减少贪嗔痴,从而观照到“无我”的真理;禅修是为了通过观照内心,体察到“无常”的规律,从而生起出离心与慈悲心,修行的过程,本身就是“转凡成圣”的过程:在修持中破除烦恼,在烦恼中增长智慧,最终实现“烦恼即菩提”的境界,修行的意义不在于“修持的成果”,而在于“通过修持实现生命的觉醒”,从“迷惑的众生”转变为“觉悟的觉者”。