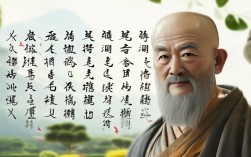

利生法师的诗集,是禅心与诗意的深度交融,是修行者在晨钟暮鼓间对生命本真的凝望,这些诗篇不拘泥于传统佛教诗歌的玄奥晦涩,而是以平实如水的语言,将“明心见性”的智慧融入对自然、日常、世情的体察中,读来如山间清泉,涤荡心灵,让现代人在浮躁的尘世中,得以触摸到生命最本真的宁静与力量。

利生法师的修行之路,始于少年时对“生死”命题的追问,他早年遍访名山,于禅宗丛林中参学,后隐居终南山多年,每日坐禅、耕读、观心,将山川草木、四季更迭视为修行的道场,诗集的创作,便是他将这份“行住坐卧皆是禅”的体悟,凝练为文字的过程,他曾言:“诗非刻意为之,乃心之所现,如镜中花,水中月,借文字显本心。”诗集里的每一首诗,都是他心境的映照,没有雕琢的痕迹,却处处透着看透世事的通达与悲悯。

大致可归为“观物悟道”“静坐观心”“世情照见”三大主题,法师善于从寻常景物中提取禅机,一花一叶、一雨一风,皆是他参悟的对象,他写春日山居:“竹影扫阶尘不动,月穿潭底水无痕。”以竹影扫阶喻外界纷扰,以月穿潭底喻本心澄明,看似写景,实则道破“外境本空,心随境转”的修行要义,又如写秋日落叶:“不是无情物,归根即故乡。”将落叶的飘零与生命的轮回相联系,没有悲戚,只有顺应自然的坦然,暗合“缘起性空”的佛理。

法师的“静坐观心”之作,则更直指内心,他在《坐禅偶得》中写道:“万念如云过,心空月一轮。”以“云”喻妄念的生灭,以“月”喻本心的圆满,寥寥十字,将禅修中“念起觉知,觉知随念”的过程勾勒得淋漓尽致,这类诗歌没有复杂的修辞,却以极简的语言,让人在静默中感受到内心的力量——当所有纷扰如云般散去,留下的便是那轮不增不减的“心月”。

而在“世情照见”的主题中,法师以悲悯之心观照人间百态,既有对世相的洞察,也有对众生的祝福,他写市井小贩:“早出暮归烟火色,肩挑日月为稻粱。”平凡中见坚韧,不刻意拔高,却让人感受到生活的重量与尊严;他写离别聚散:“聚散如潮皆有定,且将杯酒敬东风。”以“潮”喻世事的无常,以“东风”喻顺应的态度,没有执念,只有豁达,这种“入世而超脱”的情怀,让诗歌既有温度,又有深度。

从艺术特色来看,利生法师的诗集打破了“宗教诗歌=说教”的刻板印象,呈现出“诗禅一体”的独特风貌,他的语言质朴如话,却富含张力,如“苔痕上阶绿,草色入帘青”般的自然,又如“大拙藏巧,真水无香”般的通透,在意境营造上,他追求“空灵而不枯寂,平淡而有深味”,如《夜宿山寺》:“夜半钟声惊客梦,推窗忽见满天星。”以“钟声”打破夜的寂静,以“满天星”拓宽心的境界,动静之间,禅意自生,诗歌中常见的“月”“竹”“云”“钟”等意象,并非简单的景物堆砌,而是承载着特定的文化内涵与宗教哲思,成为连接“物”与“心”的桥梁。

对于现代人而言,利生法师的诗集不仅是一部文学作品,更是一面观照内心的镜子,在快节奏的生活中,我们常常被外界的标准裹挟,被欲望的洪流推动,渐渐遗忘了“我是谁”,而法师的诗,如同一声声晨钟,提醒我们:生命的意义不在于追逐外在的繁华,而在于回归内心的安宁;真正的自由,不在于摆脱束缚,而在于“心无挂碍”的通透,读他的诗,不需要刻意“参禅”,只需在字里行间感受那份平静,便能在浮躁中找到一丝清凉,在迷茫中照见一丝光亮。

相关问答FAQs

Q1:利生法师的诗集与其他佛教诗歌相比,有哪些独特之处?

A1:利生法师的诗集打破了传统佛教诗歌常见的玄奥晦涩与说教意味,更强调“生活禅”的理念——修行不在深山古刹,而在日常的一饮一啄、一草一木,其语言质朴如话,意境空灵而不枯寂,善于从寻常景物中提取禅机,如“竹影扫阶尘不动,月穿潭底水无痕”等诗句,将深奥的佛理转化为可感可知的生活画面,法师的诗充满“入世悲悯”,既有对世相的洞察,也有对众生的祝福,避免了宗教诗歌中常见的“出世”倾向,更贴近现代人的精神需求。

Q2:普通人阅读利生法师的诗集,能获得怎样的启发?

A2:对普通人而言,诗集最大的启发在于“安顿心灵”,法师的诗没有复杂的理论,却以极简的语言揭示了“外境本空,心随境转”的真相,万念如云过,心空月一轮”,提醒我们妄念如云,本心如月,不必执着于纷扰;又如“聚散如潮皆有定,且将杯酒敬东风”,教会我们以豁达之心面对世事无常,在焦虑、迷茫成为常态的当下,这些诗歌能帮助读者在浮躁中找到内心的锚点,学会在平凡中发现诗意,在无常中保持从容,最终抵达“心无挂碍”的生命状态。