法师书法作为中国传统文化中的独特存在,既是佛教禅宗精神的物化载体,也是书法艺术与宗教修行深度融合的典范,这些法师书法家以笔墨为舟,渡心性之海,将佛法的空灵、慈悲与书法的气韵、风骨融为一体,创造出既具艺术高度又含禅意深远的书法作品,在中国书法史上留下了浓墨重彩的一笔。

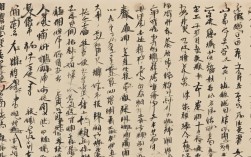

法师书法的源头可追溯至汉末佛教传入中国之初,僧人在抄写经卷的过程中,逐渐将书法修行与禅修实践相结合,至魏晋南北朝,随着佛教的本土化,法师书法开始形成独特风貌,至唐宋,禅宗兴盛,法师书法迎来鼎盛,涌现出一批“以书弘法”的大家,他们或以“心手双畅”表达禅机,或以“平淡天真”彰显本性,将书法从单纯的技艺层面提升至精神修为的高度。

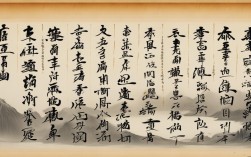

在这些法师书法大家中,智永、怀素与弘一法师堪称代表,智永为王羲之七世孙,隋唐时期永嘉僧人,他三十年不下楼,临写《真草千字文》八百本,分送浙东诸寺,其书法笔法精严,含蓄平和,既承“二王”遗风,又融入禅者的静定之心,被誉为“永字八法”的集大成者,唐代怀素以“狂草”闻名,史称“草圣”,他“忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字”,将禅宗“不立文字,直指人心”的境界融入狂放不羁的笔触中,线条如飞瀑流泉,节奏似禅坐观心,其《自叙帖》成为草书史上不可逾越的巅峰,近现代弘一法师(李叔同)则开创“弘一体”,其书法初学魏碑,中年出家后风格丕变,结字扁平、用笔圆融,含拙藏巧,尽显“绚烂之极归于平淡”的禅意,正如他所言:“朽人之字所示者,平淡、恬静、冲逸之致也。”

法师书法的艺术特质,可概括为“以心运笔,以笔写心”,与世俗书法注重技巧与形式美不同,法师书法更强调“心性”的表达,智永的“静”源于长期禅修的定力,怀素的“狂”是打破执障后的解脱,弘一的“拙”则是返璞归真的真如本性,他们通过笔墨的提按使转,将“戒、定、慧”三学融入其中:提笔如持戒,不逾矩;按笔如入定,心不散;转折如生慧,见本性,这种“字外有字,书外有书”的特质,使法师书法超越了艺术范畴,成为修行的法门。

为更直观展现法师书法大家的风格差异,特整理下表:

| 法师 | 朝代 | 书法风格 | 代表作品 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 智永 | 隋唐 | 真草融合,静穆平和 | 《真草千字文》 | 笔法精严,含蓄内敛,承“二王”而化禅意 |

| 怀素 | 唐代 | 狂草奔放,酣畅淋漓 | 《自叙帖》《苦笋帖》 | 线条如飞瀑,节奏似禅心,打破形式束缚 |

| 弘一法师 | 近现代 | 拙朴圆融,冲淡平和 | 《华严经集句》《格言别录》 | 结字扁平,用笔浑厚,绚烂归于平淡 |

法师书法的价值不仅在于艺术创新,更在于其为书法注入了精神内核,在快节奏的现代社会,法师书法所倡导的“静心”“修性”理念,对当代人回归内心、涵养心性具有重要的启示意义,当我们欣赏智永的千字文,仿佛能听见楼中的晨钟暮鼓;品味怀素的狂草,能感受到禅者打破执障的洒脱;凝视弘一法师的墨迹,则能体会到“悲欣交集”的人生境界,这些穿越时空的笔墨,不仅是艺术的瑰宝,更是心灵的良药。

相关问答FAQs

问:法师书法与世俗书法的主要区别是什么?

答:法师书法与世俗书法的核心区别在于精神内核与创作目的,世俗书法多以艺术表现、技法展示或实用书写为主,追求形式美与技巧的精湛;而法师书法以“修行”为核心,将书法视为禅修的载体,强调“心手相应”,通过笔墨的修炼达到明心见性的目的,其作品往往更注重内在心境的表达,而非外在形式的华丽,笔触中常含禅意,如怀素的狂草看似“无法”,实则是“从心所欲不逾矩”的禅境体现;弘一法师的“弘一体”看似平淡,实则是历经繁华后的返璞归真,蕴含着对生命本质的洞察。

问:现代人学习法师书法,需要注意哪些要点?

答:现代人学习法师书法,需把握“技”与“心”的平衡,应夯实技法基础,如智永的真书笔法、怀素的草书线条规律,需通过临帖掌握传统技法,这是“以技载道”的前提,更要注重“心性修养”,法师书法的本质是“心画”,需通过禅修、静坐等方式涵养心性,培养“平常心”,避免为技巧所困,需理解法师书法背后的文化精神,如禅宗的“不立文字”“直指人心”,在创作中追求“无意于佳乃佳”的自然境界,而非刻意模仿表面的“拙”或“狂”,唯有技进乎道,心合于禅,方能真正领会法师书法的精髓。