净妙法师作为当代佛教界颇具影响力的禅门书画家,其字画作品以“禅艺合一”的独特风貌,在佛教艺术与文化领域独树一帜,法师早年于江苏镇江金山寺出家,师从高僧明学法师,后遍访名山大川,参访禅宗大德,在精研佛法教义的同时,兼修书画技艺,将三十余载的修行体悟融入笔墨,形成了“以书载道、以画喻禅”的艺术风格。

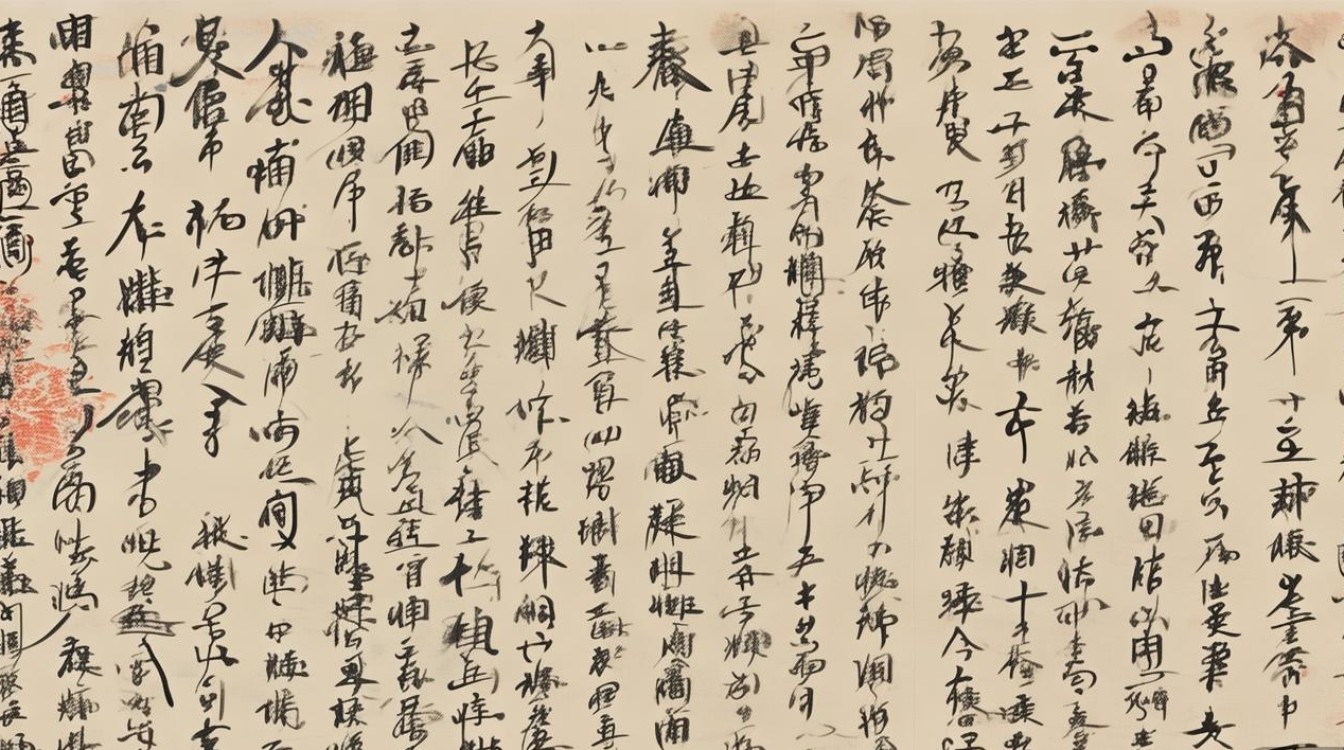

净妙法师的字画,核心在于“净”与“妙”二字。“净”既指笔墨的清净雅致,更指向心性的澄明无染;“妙”则体现在意境的玄远深邃与技法的自然天成,其书法作品多以行草、隶书为主,取法魏晋碑帖,兼怀素、弘一法师笔意,线条刚柔并济,结体疏密有致,书写的内容多为佛经偈语、禅宗公案、自作禅诗,如“心若莲花步步生”“本来无一物,何处惹尘埃”等,文字与笔墨相得益彰,观之如闻晨钟暮鼓,令人心神安定,例如其代表作《心经》长卷,以小楷书就,笔画纤细而不失筋骨,布局疏朗如星汉灿烂,字里行间透出法师抄经时的定力与虔诚,被信众视为“可读可修”的法宝。

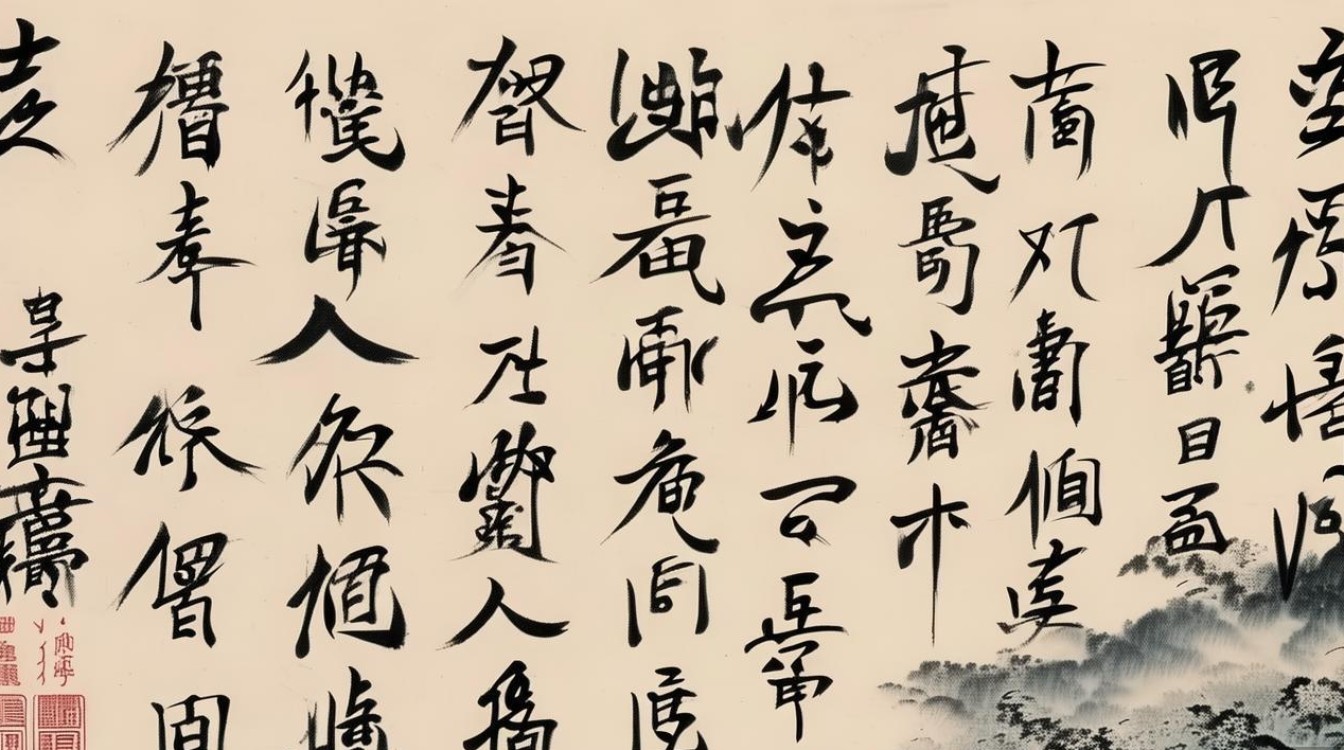

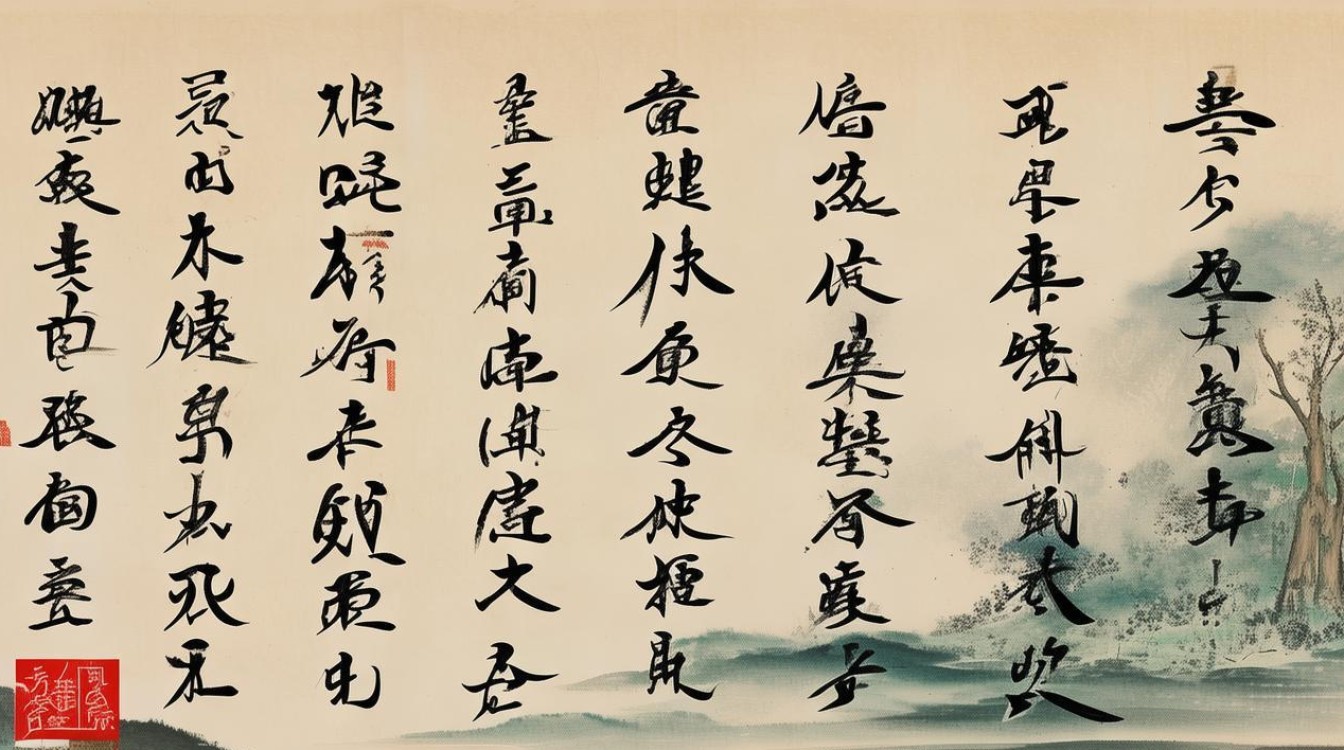

绘画方面,法师擅水墨写意,题材多选取佛教经典意象:莲花、罗汉、达摩、古松、幽竹等,他笔下的莲花,不拘泥于形态的逼真,而是以淡墨晕染花瓣,浓墨勾勒叶筋,寥寥数笔便显出“出淤泥而不染”的清净之相;罗汉像则注重神韵刻画,或坐禅、或说法,衣纹线条简练飘逸,面部表情慈悲安详,仿佛能感受到修行者内心的自在与超脱,其山水画虽不多见,却颇具禅意,常以“一角半边”的构图法,留白处多为云雾或江水,远处峰峦叠翠,近处茅舍隐现,营造出“空山不见人,但闻人语响”的空灵之境,恰如禅宗“不立文字,直指人心”的旨趣。

从艺术传承与文化内涵看,净妙法师的字画既延续了古代文人画“逸品”的传统,又融入了现代审美意识,他将书法的“骨法用笔”与绘画的“气韵生动”结合,使笔墨本身成为修行法门——下笔时的专注即是“止观”,墨色的浓淡干湿暗合“无常”之理,构图的虚实相生体现“空有不二”的佛理,这种“以艺通禅”的创作方式,打破了艺术与宗教的界限,使作品不仅具有审美价值,更成为引导观者明心见性的媒介,近年来,其作品先后在国内外多地展出,被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏,部分画作还被作为国礼赠予海外友人,成为传播中国佛教文化的重要载体。

以下为净妙法师字画主要类别及特点概览:

| 类别 | 代表题材 | 艺术特点 | 文化内涵 |

|---|---|---|---|

| 书法 | 《心经》《金刚经》选段、禅诗 | 行草遒劲,隶书古朴,结体疏朗,笔墨清净 | 以文字为舟,渡人至觉悟彼岸 |

| 绘画-花鸟 | 莲花、菊花、修竹 | 水墨写意,淡雅脱俗,注重神韵而非形似 | 喻君子品格,象征修行者的高洁与坚韧 |

| 绘画-人物 | 罗汉、达摩、观音 | 线条简练,表情慈悲,衣纹飘逸如云 | 传递佛教慈悲精神,展现修行者的证悟境界 |

| 绘画-山水 | 禅意山水、古寺烟霞 | 构图疏密有致,留白巧妙,意境空灵 | 体现“山河大地,皆是妙谛”的禅宗自然观 |

净妙法师曾言:“书画乃心印,笔墨即法门。”在他看来,每一次提笔、每一处落墨,都是对心性的观照与打磨,其作品没有刻意雕琢的匠气,唯有修行者独有的质朴与通透,这种将佛法智慧与艺术创作深度融合的实践,不仅为当代佛教艺术注入了新的活力,也为现代人提供了一条通过艺术滋养心灵、体悟生命真谛的路径。

相关问答FAQs

Q1:净妙法师字画在收藏时需要注意哪些要点?

A:收藏净妙法师字画,首先需辨别真伪,其作品通常有明确落款(如“净妙”“妙然”等)及钤印,部分作品还会附有收藏证书或寺院收藏证明,真迹笔墨自然,线条富有变化,而仿品常因缺乏书法功底,线条僵硬或刻意模仿而显得呆板,注意品相,保存时应避免潮湿、阳光直射,可使用无酸纸包裹后装入卷筒或画盒,法师早期作品多在寺院流通,近年因市场关注增加,需警惕非机构渠道的“高仿品”,建议通过正规画廊或寺院文化部门收藏。

Q2:净妙法师的书法与普通书法家的作品有何本质区别?

A:本质区别在于创作心境与精神内核的不同,普通书法家的创作多侧重技法表现与审美追求,而净妙法师的书法是“修行中的艺术”,下笔时以“定心”为前提,强调“心手相应”,每一笔都融入其对佛法的理解与体悟,其作品不追求炫技,而是通过笔墨传递“空”“静”“定”的境界,如《心经》长卷中,字字如禅珠,排列疏密有度,观者不仅能看到书法之美,更能感受到法师抄经时的专注与虔诚,这种“以艺载道”的特性,使其书法超越了艺术本身,成为修行的“助缘”。