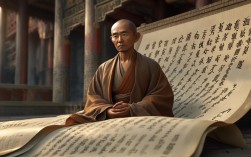

顿林法师是当代佛教界备受推崇的书法艺术家,其书法作品以禅意为魂,融传统笔墨功底与个人修为于一体,形成了雄健而不失空灵、洒脱而自有法度的独特风格,他早年精研碑帖,遍临魏晋唐宋名迹,尤得力于《张猛龙碑》的骨力与《兰亭序》的韵致;后以禅观心,将佛法的空明与书法的律动相融合,笔下既有“屋漏痕”的沉郁顿挫,又有“折钗股”的圆劲通达,被誉为“墨中禅心,笔底佛音”。

在用笔技法上,顿林法师讲究“逆平留重”的辩证统一,起笔藏锋含蓄,如“金刚杵”般凝练有力;行笔中锋为主,偶侧锋取险,线条如“锥画沙”般浑厚而富有弹性;收笔或轻提留白,似“羚羊挂角”无迹可寻,或重按顿挫,如“高山坠石”力透纸背,他尤其注重笔画的节奏变化,通过提按、徐疾、轻重、粗细的对比,营造出“无声之乐,无形之舞”的韵律感,例如其书写的“心”字,起笔重按如磐石,中间行笔渐快似流水,收笔轻提若云烟,一笔之间尽显“起承转合”的章法与“抑扬顿挫”的情感。

结字方面,顿林法师打破常规,以“奇正相生”为法则,既遵循传统汉字的结构规律,又融入禅宗“破相”的智慧,其字形或端庄平稳,如“佛”字左右对称,显慈悲包容;或欹侧险绝,如“禅”字左窄右宽,喻参悟的层次;或大小错落,如“般若”二字,“般”字疏可走马,“若”字密不透风,形成“大珠小珠落玉盘”的视觉效果,他常说:“字如人,需先立其骨,再养其韵,骨正而韵自生。”这种“骨韵兼备”的结字理念,使作品既有法度约束,又充满自由灵动的生命力。

墨法运用上,顿林法师追求“浓、淡、干、湿、焦”的五色变化,将墨色的层次感与心境的空明度相结合,书写时,他常以浓墨点睛,如“佛”字的最后一笔,焦墨凝聚,如佛眼观照;淡墨铺陈,如“空”字的部首,墨色氤氲,似云雾缭绕;干笔飞白,如“禅”字的竖画,枯笔如皴,如禅院钟声余韵悠长,他认为“墨随心转,心由墨显”,墨色的浓淡枯湿不仅是技法表现,更是心性修为的外化,每一笔都需“意在笔先,心手双畅”。

作为当代佛教书法的代表人物,顿林法师的书法不仅是艺术创作,更是“以书弘法”的载体,他的作品常抄写佛经偈语,如《心经》《金刚经》等,将佛法的智慧融入笔墨,让观者在欣赏书法的同时,体悟“放下执着”“明心见性”的禅理,其书法被多家美术馆、寺庙收藏,更影响了众多书法爱好者,推动传统书法与禅宗文化的深度融合,他主张“先修心后写字”,强调修为与技艺并重,为当代书法注入了“以艺载道,以文化人”的精神内核。

以下是关于顿林法师书法的常见问答:

Q1:顿林法师书法与其他高僧书法(如弘一法师、太虚法师)相比,有何独特之处?

A:弘一法师书法以“朴拙圆满,浑然天成”著称,字如其人,充满超脱世俗的静气;太虚法师书法则雄健有力,兼具革新精神,顿林法师书法的独特之处在于“动中取静”——既有魏碑的雄浑骨力,又有行草的灵动韵律,更强调“禅意与笔墨的共生”,他的字并非完全出世,而是在出世的精神中融入入世的温度,如书写“慈悲”二字,既有佛法的庄严,又有对人间的关怀,形成“雄健而不失空灵,洒脱而自有法度”的个人风格,兼具传统根基与时代气息。

Q2:初学者学习顿林法师书法风格,应从哪些方面入手?

A:初学者可分三步走:临摹基础碑帖,打好根基,顿林法师书法以魏碑为底,建议先临习《张猛龙碑》《龙门二十品》等,掌握中锋用笔与结构的基本法度;体会禅意与心性的结合,书写前可通过静坐调心,理解“字为心画”的内涵,避免仅为技法而书写;学习其墨法变化,尝试在单字练习中控制墨色的浓淡干湿,如写“静”字时,左部“青”用淡墨显轻盈,右部“争”用浓墨增力度,体会墨与心的呼应,关键在于“先修心后练字”,在修为中提升笔墨境界。