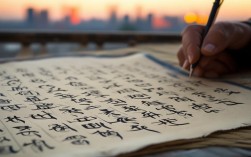

赵孟頫作为元代书法集大成者,其楷书取法晋唐,融合“二王”秀逸与唐楷法度,形成“遒媚、简静”的独特风貌,在寺庙牌匾、碑刻中尤为彰显,寺庙作为宗教与文化交融的载体,其书法需兼具庄重肃穆与典雅蕴藉,赵楷书恰好以“温润而泽,劲健而秀”的特质,成为寺庙文字书写的典范,其用笔圆润含蓄,藏锋为主,露锋为辅,笔画间无明显起落痕迹,如“屋漏痕”般自然;结体则中宫紧收,外笔开张,既保持楷书的方正严谨,又具行书的流动感,于端庄中见灵动,极契合寺庙“清净庄严”的氛围,在章法布局上,赵楷书注重字间行气的贯通,疏密有致,虚实相生,即便刻于石碑或悬于匾额,亦能观者心平气和,生发对佛法的敬畏与对文化的尊崇。

赵楷书在寺庙中的具体应用,可从牌匾与碑刻两方面观其妙,牌匾多为寺庙核心建筑的名称,如“大雄宝殿”“天王殿”“藏经阁”等,需以凝练笔墨传递空间的神圣感,赵孟頫书《杭州灵隐寺“大雄宝殿”匾》(后世摹刻),其字结构匀称,“大”字撇捺舒展如菩萨垂臂,“雄”字“厷”部收敛,“宝”字“宀”端庄如殿堂,“殿”字“尸”部沉稳,整体气度雍容,暗合佛殿的恢弘气象,碑刻则以经文、功德记、寺庙沿革为主,如《胆巴碑》(虽非寺庙原碑,但后世常摹刻于寺中),其文记述帝师胆巴生平,楷法精严,点画如“绵里裹铁”,既显佛教的庄严,又具文人的雅致,成为僧俗研习书法与佛法的重要载体。

以下为赵楷书在寺庙书法中的经典范例简表:

| 作品名称 | 所在/流传寺庙 | 艺术特点 | 文化意义 |

|---|---|---|---|

| 《妙法莲华经》楷书碑刻 | 山西华严寺 | 结体方正,用笔温润,经文庄严 | 传播佛教义理,融合书法艺术 |

| “大雄宝殿”匾额(摹刻) | 杭州灵隐寺 | 端庄大气,笔画遒劲,彰显皇家气象 | 体现寺庙的庄严与正统 |

| 《天冠菩萨像赞》碑 | 苏州寒山寺 | 秀逸灵动,兼具佛性与书卷气 | 连接文人情怀与宗教信仰 |

寺庙环境与赵楷书的契合,更深层源于其“中和之美”,赵孟頫主张“用笔千古不易”,追求“晋韵唐法”的平衡,这与佛教“中道”思想不谋而合,寺庙建筑多对称布局,空间空旷,赵楷书的中宫紧收与外笔开张,恰如寺庙“中轴线”与“飞檐”的呼应,既稳定又灵动;其笔墨的“含蓄”,避免唐楷的“险绝”,也非行草的“张扬”,恰如佛家“不执着”的境界,让观者在文字中体悟“平和”,赵孟頫作为“赵体”创始人,其楷书易于辨识且兼具艺术性,寺庙选用其字,既便于信众诵经礼佛,又能以书法之美提升文化品位,实现“以书弘法”的愿景。

赵楷书寺庙牌篇的价值,不仅在于书法艺术本身,更在于其作为文化纽带,连接了宗教、文人与大众,它让寺庙超越单纯的宗教场所,成为书法艺术的“活态博物馆”,使僧人在抄经中修心,文人在题字中悟道,信众在观览中承袭文脉,这种融合,正是中华文化“儒释道互补”的生动体现,也为后世寺庙书法树立了“艺术与信仰共生”的典范。

FAQs

Q1:赵孟頫的楷书与唐代楷书大家(如颜真卿、柳公权)在寺庙书法中各有何特点?

A:颜真卿楷书雄浑大气,笔画“蚕头燕尾”,如“麻姑仙坛记”,适合表现寺庙的雄浑庄严;柳公权楷书骨力遒劲,结构严谨,如“玄秘塔碑”,彰显佛法的森然秩序;赵孟頫楷书则融合晋唐韵味,用笔圆润、结体秀逸,如“胆巴碑”,更侧重传达寺庙的“雅正”与“平和”,三者风格迥异,分别契合不同寺庙的气质:唐代大寺多选颜、柳以显历史厚重,江南名刹则喜赵楷以展文人雅致。

Q2:寺庙牌匾为何多选用楷书,而较少使用行书或草书?

A:寺庙牌匾需传递清晰、庄重的信息,楷书笔画分明、结构端正,便于远距离辨识,符合“昭示”功能;楷书“不激不厉”的书风,契合寺庙“清净无为”的氛围,能引导观者生起恭敬心,行书、草书笔画流动、连笔较多,辨识度较低,且易显“轻佻”,难以承载寺庙的庄严性,故仅用于经卷、书法作品等“近距离欣赏”的场合,而非核心牌匾。