在民间信仰与传统文化中,“文书菩萨牙牌”是一种承载着文运祈愿、精神寄托的独特信物,它融合了道教神灵崇拜、民间信仰习俗与传统工艺美学,既是读书人追求功名的象征,也是普通民众对智慧与平安的向往,要深入理解这一物件,需从其起源、形制、文化内涵、历史演变及使用习俗等多维度展开。

起源与背景:文昌信仰与牙牌的融合

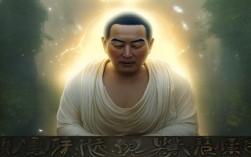

“文书菩萨”在民间信仰中多指文昌帝君,又称“梓潼帝君”,被视为掌管文运、功名、科举的神祇,其信仰源于古代星宿崇拜——文昌六星(属北斗七星辅星)主掌文运,后逐渐人格化为神祇,至唐宋时期与地方传说结合,形成完整的文昌信仰体系,道教将其纳入神仙谱系,封为“九德星君”,民间则广泛修建文昌庙、文昌阁,每逢科举前后,学子们皆会祭祀祈福,祈求“金榜题名”“文思泉涌”。

牙牌作为载体,最初是古代身份或权力的象征,如官员牙笏、贵族信物,后因材质坚固、便于携带,逐渐被民间吸收为信仰法器,将文昌帝君形象或符咒刻于牙牌上,始于唐宋时期——随着科举制度的发展,读书人需要具体的“文运寄托物”,而象牙(或仿象牙)的洁白、坚韧,被赋予“文心纯洁”“学业有成”的寓意,牙牌由此成为“文书菩萨”信仰的物质载体,兼具护佑与身份标识的双重功能。

形制与特征:工艺与信仰的具象化

文书菩萨牙牌的形制因时代、地域而异,但核心元素围绕“文运”“护佑”展开,可通过以下表格清晰呈现其典型特征:

| 部位 | 描述 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 牌面 | 正中刻文昌帝君像(头戴冠冕,身着官袍,手持玉圭或毛笔),或“文昌梓潼”“天开文运”等符咒,辅以笔、墨、纸、砚文房四宝图案,或朱雀、青龙等神兽。 | 帝君像为神灵本体,符咒为沟通媒介,文房四宝象征学业,神兽表辟邪护佑。 |

| 牌背 | 刻持佩者姓名、生辰(或仅生辰八字),或“护身镇煞”“文昌拱照”等吉语,部分刻有道教“八卦”或佛教“种子字”。 | 个性化信息增强专属感,吉语与符号强化辟邪、祈福功能。 |

| 材质 | 古代以象牙为主(因象牙纹理细腻、色泽温润,象征“纯净无瑕”);明清后因象牙管制,出现骨、木、玉、铜等仿制品,现代则以树脂、玉石为主。 | 象牙为“贵重材质”,体现对文运的重视;替代品则兼顾实用与信仰普及。 |

| 尺寸 | 多为长方形,长约10-15厘米,宽3-5厘米,厚0.5-1厘米,大小适中,便于佩戴或悬挂。 | 符合“随身携带”的使用需求,尺寸比例暗合“天圆地方”的宇宙观。 |

| 穿孔与绦带 | 顶部中央有一小穿孔,可系红绳、丝绦或流苏,红绳象征“吉祥”“驱邪”,流苏则增添庄重感。 | 穿孔为“连接天地”的通道,绦带颜色与材质暗合五行命理(如学子多用红色属火,主“光明”)。 |

文化内涵与信仰功能:从“祈文运”到“修身立德”

文书菩萨牙牌的功能远不止“护佑考试”,其文化内涵层层递进,体现了中国传统信仰中“天人合一”“德行为本”的核心思想。

核心功能:文运护佑

这是牙牌最直接的信仰寄托,古人认为,文昌帝君掌管“禄籍”,佩戴牙牌可“感应神明”,帮助学子集中精力、增强记忆、考场发挥顺遂,清代《文昌帝君阴骘文》中“举头三尺有神明”的说法,更强化了牙牌作为“神明监察”的象征——佩戴者需以“诚信”“勤勉”修身,方能获得神灵护佑,而非单纯依赖“法器”。

延伸功能:镇宅辟邪

牙牌的“辟邪”功能源于其“神灵符号”与“材质能量”,牌面上的符咒、神兽(如朱雀属火,可克“阴邪”)、八卦等被视为“镇压煞气”的法器;象牙(或仿象牙)的“纯阳之气”被认为可驱散“晦气”“病气”,保护持有者平安,古代学子赴赶考途中,常佩戴牙牌,既为祈文运,也为保路途安全。

文化功能:身份象征与道德教化

在古代,牙牌是文人阶层的文化符号,象牙材质的稀缺性与工艺的复杂性,使其成为“读书人”的身份标识,类似于现代的“学位证书”或“荣誉勋章”,牌面上的“孝悌忠信”“礼义廉耻”等道德劝诫(部分牙牌刻有《阴骘文》节选),将“功名”与“德行”绑定——文昌帝君本身以“孝友忠信”成神,牙牌因此成为“以德立身”的提醒,体现了中国传统信仰中“德行为本,福报随之”的价值观。

历史演变与地域差异:信仰的时代印记

文书菩萨牙牌的形态与功能随时代变迁而调整,地域文化也使其呈现出多样性。

唐宋时期:初现雏形,重“实用”

唐宋是科举制度的鼎盛期,文昌信仰兴起,但牙牌尚未普及,多为贵族或高级官员的“文房信物”,牌面简单,仅刻“文昌”二字或帝君像,材质以象牙、玉为主,工艺较粗犷,功能侧重“身份标识”而非“大众信仰”。

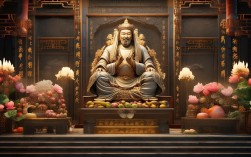

明清时期:鼎盛发展,工艺与信仰融合

明清时期,科举竞争加剧,文昌信仰深入民间,牙牌制作进入鼎盛,此时牙牌工艺精细化,牌面出现多层雕刻(如“浮雕+透雕”),帝君像栩栩如生,符咒体系完善(如“文昌大洞仙经”片段),地域差异明显:南方(江浙、福建)因文风鼎盛,牙牌更注重“雅致”,牌面常加入梅兰竹菊等文人意象;北方则偏重“实用性”,符咒文字更简练,材质以骨、木为主(因北方象牙资源较少)。

近现代:转型为“文化符号”

清末科举废除后,牙牌的“文运祈愿”功能弱化,逐渐转为“文化收藏品”或“传统工艺品”,现代牙牌多为仿古制作,材质以树脂、玉石为主,图案简化,融入“金榜题名”“学业有成”等现代祝福语,功能从“宗教信仰”转向“文化认同”,成为传统文化爱好者寄托对“智慧”“勤学”向往的载体。

相关禁忌与使用习俗:敬畏与传承

作为信仰信物,文书菩萨牙牌的使用有一套约定俗成的规矩,体现了民间对“神灵”的敬畏与“文化”的传承。

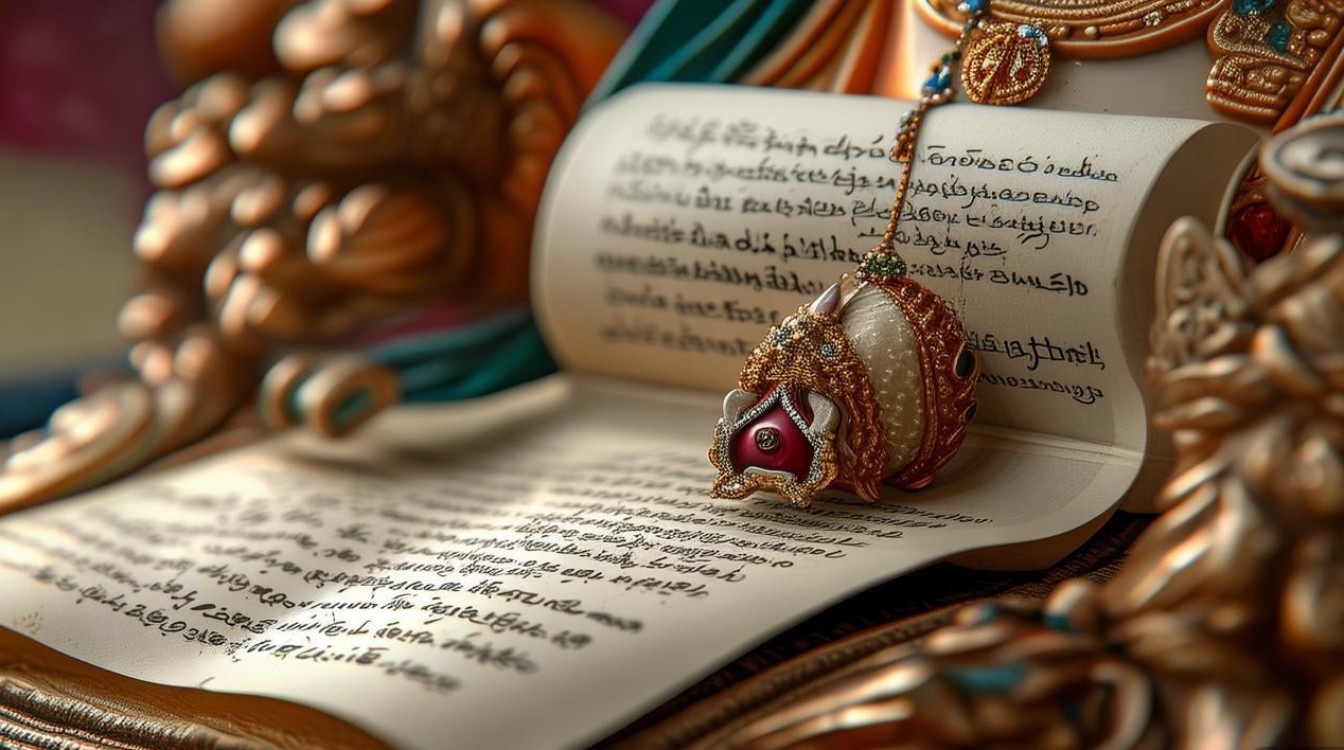

开光仪式:赋予“灵性”

传统牙牌需经“开光”方为“法器”,开光多在文昌庙或道观进行,由道士择吉日(如农历二月初二“文昌诞”),诵经持咒(如《文昌大洞仙经》),以朱砂点牌面上的帝君“眼睛”,象征“神灵附体”,开光后,牙牌被认为具有“护佑”能力,需择吉时佩戴。

佩戴与供奉:心怀敬畏

佩戴时需注意“洁净”:沐浴、如厕时应取下,避免“污秽之气”;不可随意丢弃,需用红布包裹存放于高处(书桌或神龛),若牙牌损坏,不可随意丢弃,需送至庙宇“火化”或“埋于净土”,意为“回归神明”。

传承习俗:文运延续

在家族中,牙牌常作为“文运传承”的信物,由长辈传给晚辈,传承时需行“跪拜礼”,并嘱托“勤学修身”,祈求“文运代代相传”,部分家族会在牙牌背面刻传承人姓名与时间,形成“家族文运谱系”。

FAQs

问:文书菩萨牙牌和普通的文昌符有什么区别?

答:两者在形态、功能与文化价值上均有差异,形态上,牙牌为实体牌状(材质多为象牙、玉石等),文昌符多为纸符或布符,时效较短;功能上,牙牌兼具“文运护佑”“身份象征”“辟邪镇煞”多重功能,且可长期佩戴保存,文昌符侧重“即时祈福”(如考前贴于书桌);文化价值上,牙牌是手工艺、信仰与文化的结合体,具有收藏与工艺研究价值,文昌符则更侧重信仰的“仪式感”与“心理慰藉”。

问:现代人是否适合佩戴文书菩萨牙牌?需要注意什么?

答:是否佩戴取决于个人信仰需求与文化认同,若对传统文化感兴趣,或希望借由物品寄托对“学业进步”“智慧增长”的向往,可佩戴,但需注意:一是选择正规渠道购买,避免粗制滥造的“商业化仿制品”;二是心怀敬畏,不将其视为“万能神器”,学业进步的核心在自身努力,牙牌更多是“文化提醒”与“精神寄托”;三是尊重信仰习俗,如佩戴时保持洁净、不随意丢弃等,体现对传统文化的尊重。