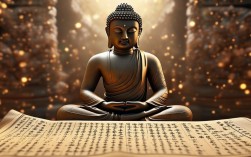

佛教中的果报思想是其核心教义之一,是因果律在生命流转中的具体体现,深刻揭示了行为与结果之间的必然联系,这一思想不仅构成了佛教伦理体系的基础,也为众生提供了安身立命的行为准则,其内涵丰富,逻辑严密,影响深远。

果报的核心内涵:业感缘起

果报,梵文作“Kṛph-phala”,音译为“羯磨果”,简称“业果”,指由“业”为因感召的果报,佛教认为,一切有情众生的身心活动(包括身、口、意三业)都会在心识中留下潜势力,称为“业力”,这种业力如同种子,在因缘和合时必然产生相应的结果,即“果报”,其理论基础源于“缘起性空”的宇宙观:万物皆由因缘和合而生,无有自性,而作为“缘”之一的“业”,则直接塑造了个体生命的种种境遇。

果报的核心逻辑可概括为“业力不虚,因果不失”。《涅槃经》云:“善恶之业,如影随形,终不亡失。”强调任何行为,无论大小,皆会在因缘成熟时显现果报,这一过程既非神明主宰,亦非偶然,而是自身业力推动的必然规律。

果报的类型:从时间到差别的多维划分

佛教根据业力的性质、成熟时间及显现对象,对果报进行了系统分类,常见的划分方式有以下几种:

(一)按果报成熟时间:三时报

| 类型 | 定义 | 例子 |

|---|---|---|

| 现报 | 当生造业,当生成熟,即现世感召果报。 | 有人行善得福,今生便财富圆满、健康长寿;有人作恶遭殃,现世便疾病缠身、诸事不顺。 |

| 生报 | 此生造业,下一生成熟,果报转世显现。 | 某人今生行善积德,来世生于富贵之家;今生造恶,来世沦为贫贱或畜生道。 |

| 后报 | 此生造业,经过多生多世后因缘成熟,果报方显现。 | 某人前世造下重业,因多世行善延缓果报,至今生因缘具足时方感恶报。 |

三时报的划分体现了因果的复杂性:并非所有业力立即成熟,而是需待“缘”的聚合,如同种子需待土壤、水分、阳光等条件方能发芽。

(二)按果报性质:三性报

| 类型 | 定义 | 对应业力 |

|---|---|---|

| 善报 | 由善业(如布施、持戒、忍辱等)感召的悦意结果,如财富、健康、眷属等。 | 纯善无恶的业力 |

| 恶报 | 由恶业(如杀生、偷盗、妄语等)感召的不悦意结果,如贫穷、疾病、孤苦等。 | 纯恶无善的业力 |

| 无记报 | 由非善非恶的无记业力感报的果报,如呼吸、眨眼等中性生理现象。 | 无善恶心,随因缘成熟 |

佛教还根据业力的“轻重”将果报分为“定业”(必然成熟的重业)、“不定业”(可转轻或消除的轻业),以及“共业”(群体共同感召的果报,如时代背景、自然环境)与“不共业”(个体独特的果报),展现了因果的精密性与普遍性。

果报的核心特点:自作自受与可转性

佛教果报思想有两个显著特点,既强调因果的必然性,又赋予众生改造命运的可能。

(一)自作自受:个体业力的主导性

果报的本质是“自作自受”,而非神明赏罚或外力强加。《正见的佛教》指出:“众生是自己业力的作者,也是承受者。”每个人的命运皆由自身行为决定,与他人无关,同一父母所生子女,因各自业力不同,命运亦千差万别,这一特点否定了“宿命论”中的被动性,强调个人对行为的选择与责任。

(二)因果可转:修行对业力的转化作用

佛教虽肯定因果不虚,但并非“定命论”,通过修行,可转化恶业、重业,减轻果报,甚至消除业障,转化的方法主要包括:

- 忏悔:真心忏悔过往恶业,如《地藏经》中的“忏悔法门”,可清净业力;

- 对治:以善业对治恶业,如以布施对治贪心,以忍辱对治嗔心;

- 发愿:以菩提心摄持行为,使善业增长,恶业减弱。

《阿含经》中“船师喻”生动说明:如同船师可调整航向避开暗礁,众生也可通过修行改变命运轨迹。

果报思想的现实意义:道德自觉与生命关怀

佛教果报思想并非抽象的玄学,而是具有深刻的现实指导意义。

(一)规范行为,构建道德秩序

果报思想通过“善有善报,恶有恶报”的简单逻辑,为众生提供了明确的行为准则:鼓励人们止恶行善,遵守五戒(不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒)、十善等伦理规范,从而促进个人道德修养与社会和谐。

(二)消解焦虑,培养积极心态

面对生活中的顺逆境界,果报思想帮助众生理解“因缘和合”的本质:顺境是过去善业的成熟,逆境是过去恶业的显现,既不必因顺境傲慢,也不必因逆境绝望,正如《法华经》所言:“诸法从缘起,如来说是空。”通过观照因果的无常性,人们可放下执著,以平和心态面对人生起伏。

(三)慈悲利他,促进社会关怀

果报思想强调“众生共业”,个体的行为会影响集体命运,由此衍生出“无缘大慈,同体大悲”的菩萨精神,鼓励人们不仅为自己积累善业,更需利益他人,通过“自利利他”的修行,共同创造和谐的社会环境。

相关问答FAQs

Q1:佛教果报是否等同于“宿命论”?若命中注定,努力还有意义吗?

A:佛教果报并非宿命论,宿命论认为一切早已注定,个体无法改变;而佛教虽肯定因果不虚,但强调“缘起”的可变性——业力需待“缘”的成熟方可结果,而修行正是改变“缘”的关键,有人前世造恶,本应感召短命之报,但因今生放生、护持正法等善行,增长“善缘”,便可延寿,努力行善、修行不仅能改变未来果报,更能赋予当下生命以意义,而非被动接受命运。

Q2:为何有人行善却遭不幸,有人作恶却生活顺遂?这是否违背因果律?

A:这种现象并不违背因果律,而是因对“因果”的理解过于简化,果报的成熟有“三时报”,现世的顺逆未必是当下行为的直接结果,可能是过去世业力的显现;众生的“业力”是复杂的,包含“共业”与“不共业”,一个人现世的境遇是多重业力(包括宿业、现业、定业、不定业)交织的结果,无法简单对应单一行为,佛教认为“心”是业力的核心,若行善时夹杂贪求名利的心,或作恶时有无知、无心的因素,业力轻重亦会不同,不能仅凭表面现象判断因果,需以长远、辩证的眼光看待。