中国历史上的皇家寺庙,是指由皇帝敕令兴建、敕封名号,或与皇室宗教活动、政治需求直接相关的宗教建筑群,这类寺庙不仅是宗教信仰的载体,更是皇权与宗教结合的象征,承担着国家祭祀、皇室祈福、译经弘法、安抚边疆等多重功能,由于历史朝代更迭、战乱损毁及后世重建,皇家寺庙的确切数量难以精确统计,但据史料记载,历代王朝敕建的皇家寺庙数量累计可达数百座,现存重要者亦有数十座,其分布以政治中心(如长安、洛阳、北京)及边疆重镇(如承德、拉萨)为主,兼具汉传佛教、藏传佛教等不同宗教文化特征。

皇家寺庙的核心特征

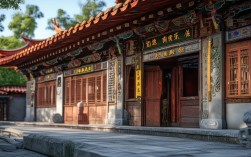

皇家寺庙与普通寺庙的核心区别在于其“皇家性”,主要体现在三个方面:一是敕建与敕封,由皇帝亲自下令修建,赐予寺名、匾额,甚至由皇室成员(如皇子、太后)担任“护国师”或主持;二是功能与等级,除宗教活动外,常作为国家祭祀场所(如祭天、祭佛)、接待高僧、译经弘法的官方机构,建筑规格参照宫殿等级,使用黄瓦、红墙等皇家色彩,部分寺庙甚至享有“官寺”特权(如免税、土地赏赐);三是政治与文化意义,尤其在多民族国家中,藏传佛教寺庙常作为清廷联络蒙藏上层的精神纽带(如承德外八庙),汉传佛教寺庙则需体现“以佛治心”的统治理念。

历代皇家寺庙概况

先秦至秦汉:皇家祭祀场所的雏形

严格意义上的宗教寺庙在先秦时期尚未形成,但商周已有“庙”用于祭祀祖先与天神,如周朝的“太庙”“明堂”,秦汉时期,佛教传入中国,汉明帝“永平求法”后,于洛阳敕建中国第一座官办寺院——白马寺,虽以“寺”为名,实为皇家接待西域高僧、翻译佛经的机构,兼具皇家宗教场所功能。

魏晋南北朝:皇家崇佛的高潮

南北朝时期,帝王多崇佛,北魏孝文帝迁都洛阳后,敕建永宁寺,塔高九级,百里可见,堪称皇家寺庙的典范;南朝梁武帝舍身同泰寺,四次“舍身”为奴,由朝廷赎回,使同泰寺成为皇家与佛教深度融合的象征,此时期皇家寺庙多与石窟艺术结合,如云冈石窟(北魏文成帝时期开凿)、龙门石窟(北魏孝文帝时期始建),均由皇室主持开凿,佛像造型体现皇权威严。

隋唐:皇家寺庙的鼎盛

隋唐统一后,佛教为国教,皇家寺庙数量激增,长安城内有“官寺”十余座,其中慈恩寺(唐太宗为玄奘译经敕建)、荐福寺(唐高宗为太子祈福敕建)最为著名,玄奘在此主持译经,所著《大唐西域记》成为研究印度历史的重要文献,武则天时期,为巩固皇权,敕建龙门卢舍那大佛,以佛像“面容如朕”彰显君权神授。

宋元:皇家寺庙的世俗化与多元化

宋代皇家寺庙更注重“世俗功能”,如开封大相国寺,不仅为皇家祈福道场,还定期举办“万姓交易会”,成为经济文化中心;南宋杭州灵隐寺,获高宗、孝宗多次赐银扩建,寺内“灵隐飞来峰”石窟造像多为皇家出资雕凿,元代崇奉藏传佛教,在大都(北京)敕建大护国仁王寺、大圣寿万安寺(今妙应寺),以喇嘛教管理汉蒙藏地区,体现“以教固政”策略。

明清:皇家寺庙的集大成者

明清时期,皇家寺庙建设达到顶峰,尤以清代为代表,明代南京天界寺、北京大觉寺均为皇家敕建,朱元璋曾命高僧宗泐主持全国僧务,清代,为巩固多民族国家统一,在北京兴建雍和宫(原雍正府邸,乾隆改为皇家藏传佛教寺院)、承德外八庙(含普宁寺、普陀宗乘之庙等12座,其中8座由清廷直接管理),成为连接蒙藏的宗教纽带;汉传佛教方面,北京潭柘寺(康熙、乾隆多次驻跸并赐匾)、戒台寺(康熙敕建“戒台寺”匾额)等均获皇室大力支持,形成“南有灵隐,北有潭柘”的格局。

代表性皇家寺庙一览表

| 名称 | 朝代 | 地点 | 皇家背景与功能 |

|---|---|---|---|

| 白马寺 | 东汉 | 河南洛阳 | 汉明帝为纪念“永平求法”敕建,中国第一座官办寺院,译经中心。 |

| 慈恩寺 | 唐 | 陕西西安 | 唐太宗为玄奘翻译佛经敕建,玄奘在此主持撰成《大唐西域记》。 |

| 大相国寺 | 北宋 | 河南开封 | 太祖赐额,北宋皇家寺院,兼具国家祭祀、经济贸易功能,寺内“千手千眼观音”为皇家供奉。 |

| 云冈石窟 | 北魏 | 山西大同 | 文成帝复法后敕开,主佛“昙曜五窟”模拟北魏五位帝王形象,体现“皇帝即当今如来”。 |

| 妙应寺 | 元 | 北京 | 元世祖忽必烈为八思巴建,原名“大圣寿万安寺”,寺内白塔为元代北京地标。 |

| 雍和宫 | 清 | 北京 | 雍正潜邸改建,乾隆时期成为清廷管理藏传佛教事务的中心,达赖、班禅来京时驻此。 |

| 普宁寺 | 清 | 河北承德 | 乾隆为平定准噶尔叛乱后敕建,供奉千手千眼观音,其中木雕千手观音为世界最大木佛像。 |

| 谭柘寺 | 清 | 北京门头沟 | 康熙帝赐名“敕建潭柘寺”,乾隆六次驻跸,寺内“帝王树”为皇家护佑象征。 |

皇家寺庙的历史意义与文化价值

皇家寺庙是中国古代建筑、雕塑、壁画艺术的集大成者,如唐代大雁寺的楼阁式建筑、元代妙应寺白塔的尼泊尔风格、清代普宁寺木雕观音的精湛工艺,均体现了各时期最高艺术水平,它们是宗教中国化的重要见证:佛教从“外来宗教”发展为“中国化宗教”,藏传佛教在清代成为“国家宗教”,皇家寺庙均承担了思想融合与文化传播的功能,作为多民族国家统一的象征,承德外八庙等边疆皇家寺庙,至今仍是研究清代民族政策、宗教治理的活化石。

相关问答FAQs

Q1:皇家寺庙和普通寺庙的主要区别是什么?

A1:区别主要体现在三方面:一是兴建主体与等级,皇家寺庙由皇帝敕建,建筑规格参照宫廷(如黄瓦、红墙),普通寺庙多由地方官员、士绅或民间信众修建;二是功能差异,皇家寺庙兼具国家祭祀、皇室祈福、政治外交等“国家职能”,普通寺庙以宗教活动、社区服务为主;三是资源支持,皇家寺庙常获土地、银钱、免税等皇室赏赐,普通寺庙则依赖香火与捐赠。

Q2:为什么承德外八庙被称为“皇家寺庙”?

A2:承德外八庙是清代康熙至乾隆时期,为巩固北方边疆、团结蒙藏上层而敕建的藏传佛教寺院群,其“皇家性”体现在:①直接由皇帝下令修建,如普宁寺为纪念平定准噶尔而建;②建筑风格融合汉、蒙、藏、尼泊尔等多民族元素,体现“多元一体”的国家意志;③寺院住持由皇帝册封,高僧需经朝廷认可,成为清廷与蒙藏地区的宗教纽带;④经费、物资由国库支出,寺名多含“皇”“圣”“御”等字(如“普宁寺”含“安抚边疆”之意),是典型的“以教辅政”皇家工程。