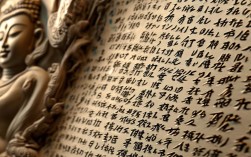

五阴,又称五蕴,是佛教阐释生命现象的核心概念,源于《阿含经》等根本经典,指构成众生身心世界的五种要素:色、受、想、行、识,佛教认为,众生执著五阴为“我”,是产生烦恼、轮回生死的根本;通过观照五阴的无常、苦、无我本质,方能破除我执,证得解脱,以下从定义、内涵、与佛教核心思想的关系及修行意义等方面展开详细说明。

五阴的具体内涵

五阴中的“阴”,梵语为“skandha”,意为“积聚、覆盖”,指五种能积聚形成生命体、并能覆盖真如本性的要素。

色阴(rūpa-skandha)

“色”特指一切物质现象,包括内色(眼、耳、鼻、舌、身五根,即感官器官)与外色(色、声、香、味、触五境,即外界的物质对象),佛教认为,色阴由地、水、火、风“四大”和合而成,具有“质碍性”(即占据空间、互为障碍),是五阴中最粗显的部分,人的身体属于内色,山河大地属于外色,均属色阴范畴,需注意,这里的“色”并非指颜色,而是泛指一切具有形质的物质。

受阴(vedanā-skandha)

“受”指感受作用,即根(感官)、境(对象)和识(了别)三者接触时,产生的心理反应,分为苦受(不适感,如疼痛)、乐受(愉悦感,如享受美食)、舍受(中性感受,如不冷不热),受阴是情绪生起的起点,若对乐受生贪、对苦受生嗔、对舍受生痴,便会引发烦恼,被夸奖时生起乐受,可能滋生傲慢;被批评时生起苦受,可能产生愤怒,均属受阴的作用。

想阴(saṃjñā-skandha)

“想”指对事物的概念分别,即通过感官接触外境后,在心中形成概念、名称和形象,如“这是花”“那是树”,想阴是认知活动的基础,但也是执著的源头——众生往往将概念化的“名”与实体的“实”混淆,执著“花”的概念为永恒不变的实体,从而产生分别心,看到一朵花,想阴会立刻贴上“玫瑰”“美丽”“短暂”等标签,进而生起好恶,想阴的“分别执著”特性由此显现。

行阴(saṅkhāra-skandha)

“行”意为“造作、驱动”,指一切心念的造作活动,包括善、恶、无记三类意志行为(即“业”),行阴是推动众生造业、轮回的动力,例如因贪欲而偷盗(恶行)、因慈悲而布施(善行)、因无明而随波逐流(无记行),均属行阴的范畴,佛教强调“万法唯心造”,行阴作为“心”的主动力,直接决定未来的果报,是业力轮回的核心环节。

识阴(vijñāna-skandha)

“识”指了别、识别作用,即能认知事物的根本心识,分为眼识(视觉)、耳识(听觉)、鼻识(嗅觉)、舌识(味觉)、身识(触觉)、意识(综合前五识及思维),识阴是五阴的总枢纽,它依赖根、境、和合而生,如眼根与色境接触生眼识,耳根与声境接触生耳识,值得注意的是,佛教唯识学进一步将识细分为八识(眼、耳、鼻、舌、身、意、末那、阿赖耶识),但五阴中的“识”主要指前六识的功能,强调其对“境”的了别特性。

五阴与佛教核心思想的关系

五阴与“无我”

佛教的核心教义是“无我”(anātman),即没有一个永恒、独立、主宰的“我”存在,五阴理论正是对“无我”的论证:五阴均为因缘和合而生,刹那生灭(如身体细胞不断代谢,心念念念生灭),没有任何一个“阴”是恒常的;且五阴之间相互依存(如识阴依赖色根和色境),无法独立主宰自身,更无法主宰整个身心世界,众生误将五阴暂时的聚合执著为“我”(如“我的身体”“我的想法”),便是“我执”,是烦恼轮回的根源。

五阴与“缘起”

五阴的本质是“缘起”,即一切现象依赖条件而生、灭、变化,色阴依赖四大和合;受阴依赖根、境、识三者和合;想阴依赖经验的积累;行阴依赖无明、贪爱等烦恼驱动;识阴依赖阿赖耶识的种子(唯识学观点),没有单一的条件,五阴无法存在,这体现了佛教“此有故彼有,此生故彼生”的缘起法则,观照五阴的缘起性,能破除“常、乐、我、净”的颠倒妄想,理解生命的无常与无我。

五阴与“苦”

佛教将“苦”分为苦苦(遭遇痛苦时的感受)、坏苦(快乐消失时的痛苦)、行苦(一切无常变化中的不安稳),五阴本身即是“行苦”的载体:受阴的苦乐感受会变化,想阴的概念会扭曲,行阴的造作会带来业力,识阴的了别会执着,色阴的身体终将败坏,众生执著五阴为“我”,必然对五阴的变化产生痛苦,五阴炽盛苦”是佛教“八苦”之一,解脱的途径正是超越对五阴的执著。

五阴在修行中的意义

佛教修行的核心是“观五阴无常、苦、无我”,通过智慧观照破除我执,具体而言:

- 观色阴如泡沫:身体由四大构成,如同水泡般脆弱无常,不应执著外貌或健康为“我”。

- 观受阴如幻影:苦乐感受如幻如化,随因缘生灭,不应被情绪牵着走。

- 观想阴如画中水:概念分别并非实相,如同画中的水不能解渴,不应陷入名相的分别。

- 观行阴如风中尘:造作的心念如风中的尘土,刹那生灭,不应被善恶念头驱使造业。

- 观识阴如镜中像:了别作用如镜中的影像,虚幻不实,不应将“识”执著为永恒的“灵魂”。

通过持续观照,修行者能逐步超越对五阴的执著,证得“五蕴皆空”的智慧,最终达到“涅槃寂静”的解脱境界。

五阴分类与观照要点简表

| 五阴名称 | 梵文 | 核心定义 | 特征 | 观照要点 |

|---|---|---|---|---|

| 色阴 | rūpa-skandha | 物质现象(内根外境) | 质碍性、四大和合 | 观无常、如泡沫 |

| 受阴 | vedanā-skandha | 感受作用(苦乐舍) | 依根境生、引发情绪 | 观幻化、不被情绪牵引 |

| 想阴 | saṃjñā-skandha | 概念分别(名相执著) | 分别性、名实混淆 | 观空性、超越名相 |

| 行阴 | saṅkhāra-skandha | 意志造作(善恶业力) | 驱动性、业力轮回 | 观无我、断除贪爱驱动 |

| 识阴 | vijñāna-skandha | 了别识别(心识功能) | 依赖缘起、虚幻不实 | 视非我、识本空 |

相关问答FAQs

问:五阴与“六处”(六根)有什么区别?

答:五阴是构成生命现象的“五大类要素”,涵盖物质(色)和精神(受、想、行、识);六处(眼、耳、鼻、舌、身、意)特指“感官器官+意识功能”,属于五阴中“色阴”(前五根)和“识阴”(意根)的细分,眼根属于色阴,眼识属于识阴,而“眼识”的产生依赖“眼根”(色阴)和“色境”(外色),因此六处是五阴分析“认知过程”时的具体组成部分,五阴则是更全面的身心结构框架。

问:观五阴无常时,如何避免陷入“虚无主义”?

答:佛教观五阴无常,并非否定因果与缘起,而是破除“常、一、主宰”的执著,五阴虽无常,但因缘和合的“作用”是真实的(如布施得福、造恶遭殃),只是“无常”中无永恒的“我”,身体虽会坏灭,但当下的健康仍需珍惜;心念虽生灭,但善念的修行仍能积累功德,观五阴无常是为了超越对“小我”的执著,而非否定生命的意义,反而能让人在无常中更积极地行善、修心,趋向究竟的解脱与自在。