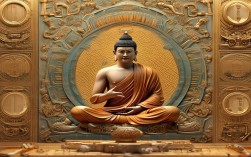

佛教作为诞生于古印度的宗教,其教义体系中对女性地位与婚姻关系的探讨,既植根于特定的历史文化语境,也蕴含着超越时代的生命智慧,从早期佛教对女性修行权的有限开放,到大乘佛教对女性成佛可能性的突破,再到近现代佛教对性别平等的倡导,佛教女性观经历了复杂的历史流变;而婚姻作为人类最基本的社会关系之一,佛教以“缘起性空”“慈悲尊重”为核心,为夫妻相处、家庭和谐提供了独特的伦理指引,二者交织,共同构成了佛教文化中关于性别与家庭的深刻思考。

佛教女性观的历史流变:从约束到突破的辩证发展

佛教对女性的态度,始终在“现实局限”与“教义理想”之间动态平衡,早期佛教形成于古印度种姓制度森严、女性地位低下的社会环境中,虽未能彻底颠覆传统性别观念,却在相对保守的语境下实现了局部突破,根据《巴利律藏》记载,佛陀最初拒绝其姨母摩诃波阇波提出家请求,后在其反复恳求及阿难尊者劝解下,允许女性以“比丘尼”身份加入僧团,但增设“八敬法”——要求比丘尼恭敬比丘、不得诽谤比丘、每月两次到比丘处求戒等,这一规定既反映了当时社会对女性的普遍偏见,也体现了早期僧团为维护生存而采取的妥协策略,尽管如此,女性修行权的确立本身已是里程碑式进步,使女性获得了与男性同等的解脱可能,这在当时的世界范围内极为罕见。

进入大乘佛教时期,女性地位获得显著提升。《法华经·提婆达多品》中,龙女以“即时从地涌出,变成男子”的形象示现成佛,这一情节常被解读为“女身成佛”的象征,但需注意,此处“转男身”并非否定女性价值,而是对“女身卑劣”这一世俗偏见的颠覆——龙女通过智慧与功德证明,性别并非解脱的障碍,众生皆可凭借自身修行成就佛果,唐代禅宗永嘉玄觉《证道歌》亦云,“穷子衣中珠,本自圆具何假求”,强调众生内在佛性平等,无关性别,这种“佛性平等”思想,为大乘佛教接纳女性修行者提供了理论基础,使女性在佛教经典、艺术与实践中逐渐占据更重要的位置。

近现代以来,随着全球女性解放思潮的兴起,佛教界也加速了对传统性别观念的反思,中国太虚大师提出“人间佛教”理念,强调“佛法在世间,不离世间觉”,主张佛教应积极回应现实问题,其中便包括性别平等,台湾佛光山星云大师推动“僧信二众平等”,允许女性参与寺院管理、法会主持;西方佛教界更出现了女性比丘尼与僧团平等共治的实践,这些变革标志着佛教女性观从“有限接纳”走向“主动赋权”,其核心始终是对“众生平等”教义的回归与践行。

佛教婚姻观的核心教义:缘起、慈悲与在家修行

佛教对婚姻的界定,并非简单的“契约关系”或“生理需求”,而是基于“缘起性空”的生命观,将其视为“因缘和合”的道场,是修行“慈悲”“智慧”的重要场所。

缘起性空:婚姻的本质与态度

佛教认为,一切现象皆由“因缘聚合”而生,婚姻亦不例外,夫妻本是“前世因缘”的延续,今生相遇是“缘”,相处是“分”,离散亦是“缘”。《善生经》中,佛陀明确指出夫妻关系是“六亲”之一,应“当敬养如父”,强调婚姻的“缘起”属性意味着“珍惜当下,不执着永恒”,这种态度既反对将婚姻视为“永恒占有”的执念(如因离婚而痛苦绝望),也反对将婚姻视为“随意抛弃”的轻率(如因矛盾而轻易离婚),正如《金刚经》所言“应无所住而生其心”,婚姻中的相处应“随缘不变,不变随缘”——在珍惜彼此缘分的同时,不因“无常”而焦虑,也不因“变化”而背离初心。

慈悲尊重:夫妻相处的伦理基石

佛教强调“慈悲”是一切道德行为的出发点,婚姻关系亦需以慈悲为底色。《善生经》中,佛陀对夫妻双方提出具体要求:“夫当爱敬妻,妻当敬顺夫”,但这种“敬顺”并非单方面服从,而是双向的“爱敬”,丈夫需“供给衣物、饮食、香花、璎珞”,妻子需“供养眷属、护视财物、善摄宾客”,本质上是对“责任”与“尊重”的强调,大乘佛教进一步提出“自他交换”的修行方法,要求夫妻在相处中“换位思考”:丈夫应视妻子为“自己的另一半”,妻子的痛苦即自己的痛苦;妻子应视丈夫为“一生的伴侣”,丈夫的需求亦需回应,这种“自他平等”的观念,超越了传统婚姻中的“男主外、女主内”的性别分工,指向一种基于人格平等的伙伴关系。

在家修行:婚姻作为道场的实践路径

佛教允许“在家居士”通过“五戒”“六度”修行,而婚姻正是实践这些教义的最佳场域。“五戒”中的“不邪淫”要求夫妻双方保持忠诚,这是婚姻稳定的伦理底线;“不妄语”要求夫妻坦诚沟通,不欺骗隐瞒;“不嗔恚”则要求在矛盾时保持冷静,以忍辱代替争吵。“六度”中的“布施”体现在对伴侣的关爱付出(如陪伴、倾听),“持戒”体现在对婚姻承诺的坚守,“忍辱”体现在对对方缺点的包容,“精进”体现在共同成长、提升善根,“禅定”体现在面对家庭烦恼时的内心平静,“般若”则体现在对婚姻“无常无我”本质的智慧观照,正如宋代大慧宗杲禅师所言,“日日是好日,夜夜是好夜”,婚姻中的每一个瞬间,无论是甜蜜还是摩擦,都是修行的资粮。

佛教女性在婚姻中的角色与智慧:从“承担”到“超越”

在佛教婚姻观中,女性角色并非固定不变的“妻子”“母亲”,而是兼具“修行者”与“生活实践者”双重身份,其核心是通过智慧与慈悲,在家庭中实现“自利利他”。

作为妻子:慈悲与智慧的平衡

传统社会中,女性常被期待为“贤妻良母”,佛教虽认可这一角色,但赋予其更深刻的修行内涵,妻子需以“慈悲心”关爱丈夫与家庭,如《玉耶经》中佛陀教导妻子应“事夫如法”,包括“早起晚眠、整洁家务、尊重丈夫、和睦亲族”,但这种“事夫”并非无原则的顺从,而是以“智慧”辨别是非——若丈夫行善,则应支持;若丈夫造恶,则应劝诫,明代莲池大师《自知录》中提到,“妻谏夫善,天必降祥”,强调妻子在引导丈夫向善中的积极作用,这种“慈悲”与“智慧”的平衡,使女性从“被动服从者”转变为“主动修行者”,在关爱家庭的同时实现自我成长。

作为母亲:慈悲养育与因果教育

佛教认为,母亲的言行对子女影响深远,因此强调“慈悲养育”。《盂兰盆经》中,目连救母的故事体现了子女对母亲的孝道,而母亲对子女的责任则体现在“慈”与“教”两方面:“慈”是给予子女无条件的爱,避免溺爱; “教”是以“因果观念”引导子女向善,如《涅槃经》中强调“慈不止于爱子,当教子以正道”,唐代高僧道世《法苑珠林》记载,母亲应通过“言传身教”(如持戒、布施、行善),让子女从小树立“善恶有报”的价值观,这种“因果教育”比单纯的知识传授更为重要。

作为家庭成员:忍辱与布施的实践

婚姻不仅是夫妻关系,还涉及婆媳、亲子等多重家庭关系,佛教女性在这些关系中需践行“忍辱”与“布施”。“忍辱”并非消极忍受,而是以“智慧”化解矛盾——如面对婆媳矛盾,理解两代人的观念差异,以包容代替指责;“布施”则体现在“无畏布施”(给予家人安全感)、“法布施”(引导家人向善)、“财布施”(合理管理家庭资源)等方面,这种“付出”不是牺牲,而是“三轮体空”的修行——布施时不执着“我施”“他受”“施物”,在利他中实现内心的清净与自在。

当代佛教女性婚姻观的现实意义

在离婚率上升、性别冲突频发的现代社会,佛教女性观与婚姻观提供了重要的启示:其一,对“缘起性空”的理解,能帮助人们以平常心看待婚姻中的变化,减少因“执着”带来的痛苦;其二,“慈悲尊重”的伦理准则,为构建平等、健康的夫妻关系提供了价值指引,挑战了传统婚姻中的性别霸权;其三,“在家修行”的理念,鼓励女性在家庭生活中实现自我价值,而非将婚姻视为人生的全部意义,正如太虚大师所言,“仰止唯佛陀,完成在人格”,佛教对女性与婚姻的思考,最终指向的是“人格完善”与“生命觉悟”这一终极目标。

相关问答FAQs

佛教如何看待婚姻中的“出轨”问题?

佛教将“不邪淫”作为居士戒律之一,认为婚姻中的忠诚是对伴侣的尊重,也是因果责任(邪淫会导致家庭破裂、身心痛苦),若出现出轨问题,佛教主张从“慈悲”与“智慧”两方面处理:出轨者应生“忏悔心”,认识到自身行为对家庭与他人的伤害,通过持戒、禅定修正心念;被出轨者需以“平等心”看待,不因怨恨而造新业(如报复、诽谤),可通过沟通寻求解决,或若无法调和,以“慈悲心”理性分开,避免彼此痛苦扩大,核心是“以苦为师”,从困境中反思“执着”与“无明”,最终实现“离苦得乐”。

佛教女性是否应该为了修行而放弃婚姻?

佛教不要求女性必须放弃婚姻,婚姻本身是“在家修行”的道场,是否结婚取决于个人“因缘”与“发心”,若婚姻能促进双方善根增长(如夫妻互相鼓励持戒、布施、行善),则应积极经营,将家庭转化为修行的“道场”;若婚姻成为修行的障碍(如伴侣沉迷恶行、屡劝不改,且自身无法在烦恼中保持正念),则可考虑独身或出家,关键在于“发心”是否纯粹——无论选择何种生活方式,核心都是为了“解脱生死、利益众生”,而非逃避现实或追求个人享乐,正如《维摩诘经》所言,“心净则国土净”,真正的修行在于内心的转化,而非外在形式的取舍。