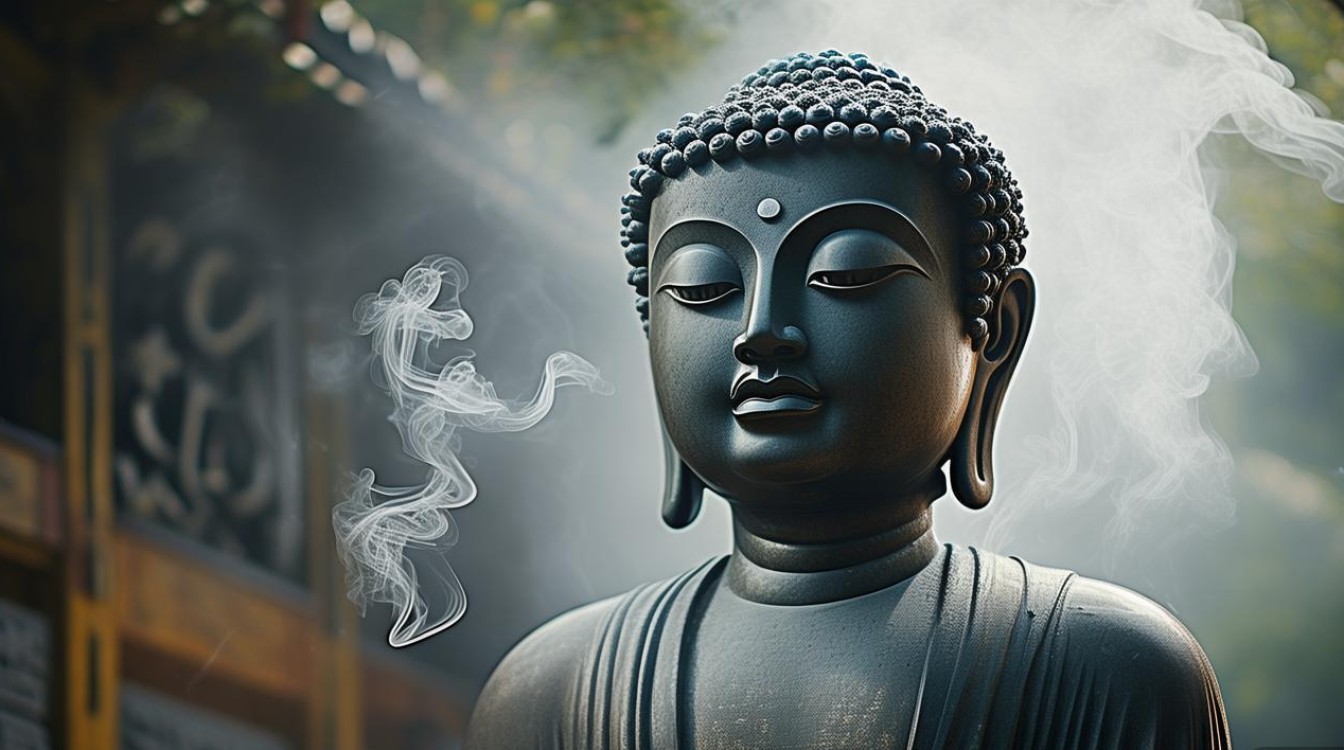

在许多寺庙的香炉前,常能听到老香客叮嘱:“烧香时烟别往菩萨那边倒。”这句看似简单的提醒,背后藏着佛教信仰中的敬畏之心、民俗文化中的象征逻辑,以及修行者对“心诚则灵”的实践智慧,要理解“烟不倒向菩萨”的深意,需从佛教仪轨、民间信仰、象征隐喻三个维度展开,才能看清这句禁忌背后的文化肌理。

佛教仪轨中的“恭敬为本”:供养的本质是心意的向上表达

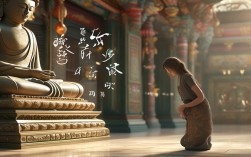

佛教中,烧香是“供养三宝”的重要形式之一,所谓“香为佛使,凡烟所至,皆蒙开许”,香燃烧产生的烟,被视作修行者虔诚心意的具象化——它轻盈、飘升,象征“心向高处”,如同众生对佛菩萨的恭敬心,应是从下而上、由凡至圣的递进,若烟“倒向菩萨”,在仪轨逻辑中便违背了供养的本意。

从经典依据看,《大方广佛华严经》提到“以香华供养,凡烟所至,遍十方刹”,强调烟的“遍及”与“升腾”属性,而非“回返”或“倒灌”,寺庙中菩萨像的摆放也有讲究:佛像多坐北朝南(或依山势调整),香炉置于像前下方,烟自然向上飘散,形成“信众→香炉→佛菩萨”的垂直供养线,若因风向等因素导致烟倒向佛像,会被视为“供养线断裂”,如同将恭敬心“反推”回圣者面前,既不礼貌,也暗含“冒渎”之意——毕竟佛菩萨本具“无缘大慈,同体大悲”,无需众生“反向”恭敬,众生需做的,是保持心意的“向上”与“清净”。

佛教讲“诸法空相”,仪轨中的禁忌本质是“借相显理”。“烟不倒向菩萨”并非说烟会“物理性”冲撞菩萨,而是通过外在行为规范信众的“内心理念”:烧香时需心存敬畏,观想香烟承载祈愿直达佛前,而非心念散乱、行为随意,让烟“乱飘”甚至“倒向”圣像,这种对“烟向”的关注,实则是修行者“收摄身心”的提醒——正如《禅门日诵》所言:“一炷清香,诚为心香,心香不染,烟自清升。”

民间信仰中的“天人感应”:禁忌背后的敬畏逻辑与心理暗示

在民间信仰中,“烟不倒向菩萨”的禁忌更贴近“天人感应”的思维:人的行为会引发自然的“反馈”,烟的走向被视为“神明是否悦纳”的信号,老一辈常说“烟往菩萨那边飘,说明菩萨不乐意”,这种说法虽无经典依据,却扎根于民众对“灵验”的朴素期待——他们相信,佛菩萨会通过“烟不倒”这样的自然现象,暗示“祈愿已被接收”。

这种逻辑与民间“敬神如神在”的观念一脉相承,普通信众烧香,多求“消灾祈福”“顺遂安康”,若烟倒向菩萨,会被解读为“神明不接受祈愿”,甚至“灾祸反噬”,为避免这种“不吉”,信众会主动调整香的角度、位置,确保烟“向上”或“向两侧”飘散,这种行为看似迷信,实则是民众通过“可控的外在仪式”缓解焦虑——当“烟不倒”时,他们会获得“神明悦纳”的心理安慰,强化对信仰的信任。

有趣的是,不同地域对“烟向”的解读略有差异:有的地方认为“烟直上为最佳,散开为次,倒向为大忌”;有的地方则认为“烟向两侧飘散,象征福泽广被,唯独不能倒向菩萨”,但核心逻辑一致:烟的走向是“神明-人”沟通的“晴雨表”,保持烟“不倒向菩萨”,是维护这种沟通“畅通无阻”的前提。

象征隐喻中的“心净则灵”:从“烟向”到“心向”的修行启示

抛开仪轨与民俗,“烟不倒向菩萨”最深刻的启示,在于对“修行本质”的隐喻:真正的“恭敬”不在外在形式,而在“心念清净”,佛教讲“一切唯心造”,香烟的“倒”与“不倒”,本质是修行者“心向”的投射——若心存杂念、祈愿不纯,即便烟不倒向菩萨,也难获感应;若心诚恭敬,即便烟因风向偶尔飘散,佛菩萨也会“慈悲摄受”。

《维摩诘经》云:“欲得净土,当净其心;随其心净,则佛土净。”烧香时“烟不倒向菩萨”,恰是“净其心”的实践指南:它提醒信众,烧香前需先“正心”——反思祈愿是否自私(如求名利而害人),行为是否恭敬(如插香时轻拿轻放),心念是否清净(如不一边烧香一边议论是非),当内心真正达到“无贪、无嗔、痴慢”的清净状态,香烟的走向便不再重要,因为“心香”已至,佛菩萨自然“知见”。

这种“从外向内”的转化,正是“烟不倒向菩萨”禁忌的现代意义:它不是让我们纠结于“烟是否真的倒向菩萨”,而是通过这个外在提醒,时刻观照自己的“心向”——是向上向善,还是向下沉沦?是恭敬虔诚,还是敷衍了事?正如太虚大师所言:“仰止唯佛陀,完成在人格;人成即佛成,是名真现实。”烧香时的“烟不倒”,最终指向的,是修行者“人格的完成”与“心向的端正”。

“烟不倒向菩萨”禁忌与佛教仪轨对应关系表

| 禁忌行为 | 正确行为 | 象征意义 | 佛教依据 |

|---|---|---|---|

| 香烟倒向菩萨像 | 香烟向上或向两侧飘散 | 心意向上,恭敬不冒渎 | 《华严经》“香云盖处,悉蒙开示” |

| 烟散乱、低垂 | 烟直上、轻盈 | 心念清净,无杂染 | 《禅门日诵》“心香不染,烟自清升” |

| 插香时心不在焉 | 插香时专注观想 | 诚敬专一,不散乱 | 《盂兰盆经》“孝慈力故,供养恭敬” |

相关问答FAQs

Q1:烧香时烟不小心飘向菩萨,会有不好的后果吗?

A:从佛教正信角度看,“烟飘向菩萨”本身并无“不好后果”,因为佛菩萨本具“无缘大慈”,不会因外在现象降罪众生,但若因此心生恐惧、焦虑,反而违背了烧香“求心安”的本意,此时应观照内心:是否因心不恭敬导致行为随意?是否因过度执着“形式”而忽略“心诚”?若能借此反思、调整心念,将“无心之失”转为“修心之缘”,便是对“烟不倒向菩萨”禁忌最好的回应——毕竟“诸佛非以水洗罪,非以手除众生苦,而是说法令觉悟,解脱诸障碍”。

Q2:“烟不倒向菩萨”是必须遵守的规矩吗?如果不遵守,会影响福报吗?

A:“烟不倒向菩萨”更多是“方便法门”,而非“硬性戒律”,佛教的核心是“心诚”,而非“形式”,若因客观原因(如风向、香炉位置)导致烟飘向菩萨,无需过度自责;但若明知“烟倒向菩萨”不恭敬,却因懒惰或轻慢而放任,便需反思“心诚”程度,所谓“福报”,并非来自“是否遵守规矩”,而是来自“是否心怀恭敬”——正如《地藏经》所言:“南阎浮提众生,举心动念,无非是业,恶因恶果,善因善果。”真正的福报,源于“诸恶莫作,众善奉行”的清净心,而非外在的“烟向”。