清晨五点半,天光刚在青灰色的云层里透出一点微白,青瓦屋顶的寺庙里已传来轻微的窸窣声,那是守庙的老人起来了,李阿婆今年七十二岁,头发花白却梳得整整齐齐,身上的深灰色布衫洗得发白,袖口和领口磨出了细密的毛边,她拿着竹扫帚,从大殿门口开始,一下一下地扫着落叶,扫帚与青石板摩擦的声音,在寂静的清晨格外清晰,像某种温柔的唤醒仪式。

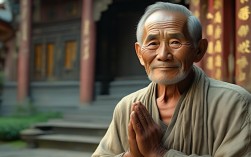

守庙的老人,总给人一种与时光慢炖的错觉,他们不像游客那样匆匆而来,也不像僧人那样有严格的修行仪轨,却像寺庙里的一块老砖、一株古树,用日复一日的寻常,把“守”二字刻进了生命的年轮,在江南的一座千年古刹里,住着五位这样的老人,年纪最大的张阿爹八十六岁,最小的陈阿婆也六十八岁,他们中,有的是年轻时皈依的居士,有的是晚年无处可去的孤寡老人,有的是被寺庙的宁静“留”下的香客,身份各异,却都在这里找到了晚年的归宿。

他们的日常,是循着寺庙的钟鼓声展开的,清晨五点,早课的钟声敲响时,他们会准时出现在大殿后侧的偏房,跟着僧人的节奏合十、诵经,声音不大,却带着岁月沉淀的虔诚,早课结束后,是雷打不动的“扫佛殿”:李阿婆负责擦拭佛像的金身,她从不用湿布,而是拿软毛刷轻轻拂去浮尘,从佛祖的莲座到菩萨的璎珞,一丝不苟,嘴里还小声念叨着“菩萨莫怪,昨夜风大,沾了灰”;张阿爹则要检查殿前的香炉,把残留的香灰轻轻扒出来,换上新铺的细沙,再插上几支提前备好的线香,青烟袅袅升起时,他会站在香炉旁,眯着眼看一会儿,像在和老朋友打招呼。

上午九点后,香客多了起来,老人们便成了寺庙的“活地图”和“暖心人”,若有游客迷了路,陈阿婆会拄着拐杖,一步步领着他们找到大殿,临走前还会递上一句“慢慢走,台阶陡”;遇到带孩子的香客,她会从口袋里摸出几颗包装干净的糖果,笑着说“菩萨保佑娃娃平安”;若是有香客愁眉苦脸地在蒲团上跪拜,王阿爹会默默递上一杯温水,坐在不远处的石凳上,不说话,只是陪着,等香客情绪平复了,才轻声说“心诚则灵,别太急”,这些细碎的举动,没有刻意的“度人”,却比经文更让人感到熨帖。

午后,阳光透过古柏的枝叶,在院子里洒下斑驳的光影,老人们会聚在廊下,做些“手头的活”,有的整理经书,把折了角的页角一一抚平,按经文顺序码在书架上;有的修补蒲团,用粗麻线把磨破的边缘缝好,针脚细密得像绣花;有的则安静地坐在小马扎上,手里捻着佛珠,嘴里念念有词,阳光照在他们布满皱纹的脸上,显出一种近乎透明的安宁,偶尔,他们会聊几句家常,张阿爹会说起年轻时在庙里帮忙搬砖的经历,“那时候庙还没修这么好,下雨天漏雨,我们就在佛像下面撑着伞”;李阿婆会回忆起刚来庙里的日子,“老伴走了,心里空落落的,住进来才发现,这里的日子,能把心填满”。

到了傍晚,晚课的鼓声响起,老人们会像清晨一样,准时出现在偏房,晚课后,是“巡寺”的环节:他们提着马灯,沿着寺庙的围墙走一圈,检查门窗是否关好,香炉里是否有未熄的火星,走到后山的古井旁,会停下脚步,听听井里的水声,再看看井边的老槐树有没有被风吹断枝桠,马灯的光晕在夜色里摇摇晃晃,把他们的影子拉得很长,像两株扎根在土地里的老树,沉默却坚定。

对他们而言,“守寺庙”早已不是一份“任务”,而是一种“习惯”,一种与信仰、与时光、与自我相处的方式,张阿爹说:“我守的不是庙,是心,每天扫扫地、念念经,心里就踏实。”李阿婆也说:“这里的人啊,都把菩萨当亲人,我把庙当家里,守着家里,心里暖和。”他们或许说不出太多深奥的佛理,却用最朴素的行动诠释着“慈悲”与“坚守”:坚守一份安宁,守护一方土地,也温暖每一个路过的人。

在这些老人身上,能看到一种“无用之大用”,他们不生产物质财富,不追求世俗成功,却用日复一日的寻常,让寺庙有了“人味”,让信仰有了温度,他们就像寺庙里的古井,表面平静,却滋养着无数人的心灵;又像檐角的铜铃,风吹过时发出声响,提醒着世人:在快节奏的生活里,总有一方角落,可以让时间慢下来,让心静下来。

或许,这就是守庙老人的意义:他们以生命为笔,以岁月为墨,在寺庙的青砖黛瓦间,写下最动人的经文——不是刻在石碑上,而是印在每一个见过他们、被他们温暖过的人心里。

守庙老人日常时间表(示例)

| 时间段 | 细节与意义 | |

|---|---|---|

| 5:00-5:30 | 起床、整理个人仪容 | 梳洗后换上干净的布衣,不施粉黛,以朴素之身礼佛。 |

| 5:30-6:30 | 早课(诵经、打坐) | 在偏房跟随僧人诵经,手持念珠,闭目低眉,经声与晨钟交织,开启宁静的一天。 |

| 6:30-7:30 | 扫佛殿、添香火 | 擦拭佛像金身,更换香炉香灰,插线香,青烟袅袅中表达对佛的虔诚。 |

| 9:00-11:00 | 接待香客、引导参观 | 为迷路香客指路,给孩童糖果,陪伴情绪低落的香客,用行动传递温暖。 |

| 11:00-14:00 | 午休、整理经书/修补蒲团 | 小憩后整理经书(抚平折角、码放整齐),或用粗麻线修补破损蒲团,细致耐心。 |

| 14:00-16:30 | 闲坐、捻佛珠、聊天 | 在廊下晒太阳,捻佛珠默念,偶尔与同伴聊往事,氛围恬淡,如同家人闲话。 |

| 16:30-17:30 | 巡寺、检查安全 | 提马灯沿围墙巡查,关门窗、熄火星,查看古井与古树,守护寺庙夜晚的安宁。 |

| 17:30-18:30 | 晚课(诵经、礼佛) | 再次参与集体诵经,在鼓声中结束一天的修行,内心平和。 |

| 18:30后 | 休息、准备次日事宜 | 早睡早起,睡前备好第二天的扫帚、香火等,生活规律如钟表。 |

相关问答FAQs

问:守寺庙的老人都是佛教徒吗?他们为什么会选择留在寺庙里?

答:守寺庙的老人并非全是严格意义上的佛教徒,其中既有皈依多年的居士,也有因各种机缘留下的普通人,选择留下来的原因各不相同:有些老人年轻时曾在寺庙帮忙,与僧人结下深厚情谊,晚年便回来“报恩”;有些是孤寡老人,无处可去,寺庙提供食宿,他们则以“守庙”作为回报;还有些是经历了人生变故(如丧偶、子女远离),寺庙的宁静氛围让他们找到心灵的慰藉,便主动留下来,过着“半修行、半养老”的生活,对他们而言,寺庙不仅是宗教场所,更是“家”的延伸——这里有规律的作息、简单的劳作、真诚的陪伴,以及远离尘世喧嚣的安宁。

问:寺庙如何保障守庙老人的基本生活?他们有收入来源吗?

答:寺庙通常会为守庙老人提供基本的生活保障,主要包括三个方面:一是“常住供给”,即免费提供食宿、衣物和日常用品,老人只需参与力所能及的劳作(如打扫、接待香客),无需承担费用;二是“信众供养”,香客捐赠的香火钱、功德款中,会有一部分用于老人的生活补贴,金额虽不多,但足以满足基本需求;三是“社会支持”,部分寺庙会联系当地的公益组织或爱心人士,为老人提供额外的帮助(如过冬衣物、医疗补贴),有些老人年轻时参加过社保,或子女会定期寄来生活费,寺庙的供给只是补充,总体而言,老人的生活虽不富裕,但衣食无忧,精神上更是富足——这种“物质简朴、精神丰盈”的状态,正是他们愿意留下的重要原因。