药师菩萨,全称“药师琉璃光如来”,亦称“药师琉璃光王佛”,是佛教中东方净琉璃世界的教主,与西方极乐世界的阿弥陀佛、我们娑婆世界的释迦牟尼佛并称“横三世佛”,其信仰以除病消灾、满足众生现世安乐需求为核心,在汉传、藏传、南传佛教中均有广泛传播,尤以东亚地区信众为盛,要追溯其由来,需从经典依据、本缘故事、形象象征及信仰流布等多维度展开。

经典依据:药师信仰的文本源头

药师佛信仰的形成与佛教经典的译传密不可分,其核心依据为《药师经》,该经在汉传佛教中有多个译本,其中影响最深远的是唐代玄奘法师译《药师琉璃光如来本愿功德经》(简称《药师经》),此外还有东汉支娄迦谶译《无量清净平等觉经》(部分内容涉及药师思想)、唐代义净译《药师琉璃光七佛本愿功德经》(含七佛药师)等,这些经典系统阐述了药师佛因地修行时的本生愿、成佛后的净土庄严,以及持诵名号的功德,为药师信仰提供了理论根基。

以玄奘译本为例,经中记载:过去世有日光、月光两位梵志,听闻法胜如来宣说法要,发心修行,其中月光梵志修行至阿褥跋致位(不退转位),日月光梵志则发十二大愿,誓成药师佛,建立净琉璃世界,经典通过“本生愿—净土相—利益众生”的结构,构建了药师佛从因地菩萨到果位佛陀的完整叙事,成为信仰的核心文本。

本缘故事:十二大愿的誓愿之力

药师佛的“由来”本质是其因地修行时,以大慈悲心立下宏愿,通过愿力修行成就果位的过程,根据《药师经》,药师佛在因地曾为“电光如来”座下的菩萨,名“法涌”,后因见众生沉沦病苦、贫困、灾难,发十二大愿,誓要满足众生一切善愿,拔除众生身心疾苦。

这十二大愿是药师佛信仰的核心,具体内容包括:

- 愿我来世得阿耨多罗三藐三菩提时,自身光明炽然,照曜无量世界,令一切众生随意所趣,作诸事业(身光明愿);

- 愿身如琉璃,内外明彻,见者欢喜,除诸病苦(身如琉璃愿);

- 愿令众生皆得诸根具足,无疾苦,端正聪明,了达善法(诸根具足愿);

- 愿众生安住具足戒,犯者能净,超越恶趣(安住戒愿);

- 愿众生饮食饱足,丰乐无乏,远离饥渴(饮食饱足愿);

- 愿众生服饰具足,辩才无碍,远离贪著(服饰具足愿);

- 愿众生所求皆得,家财丰饶,远离盗贼(所求皆得愿);

- 愿众生转女成男,具丈夫相,远离女身诸根缺憾(转女成男愿);

- 愿众生脱离王难、贼难、水难、火难、非人难等一切灾厄(脱离灾厄愿);

- 愿众生得转轮王福,生贵族家,受用自在(王族福愿);

- 愿众生得无尽财宝,饮食、医药、衣服、卧具皆不匮乏(无尽财宝愿);

- 愿众生得菩提道,远离魔业,究竟成佛(究竟成佛愿)。

这些愿力以“现世安乐”为切入点,涵盖健康、财富、安全、家庭等世俗需求,最终导向解脱成佛,体现了佛教“悲智双运”的精神——既关注众生的现实苦难,又引导其追求终极觉悟,正是凭借这十二大愿,药师佛在修行圆满后,于东方净琉璃世界成佛,其国土“琉璃为地,金绳界道,城阙宫阁,七重栏楯,七重罗网,七重行树,皆七宝成”,庄严殊胜,无有诸苦。

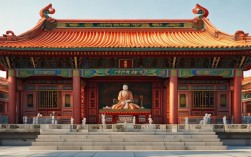

形象与象征:视觉符号中的教义内涵

药师佛的造像特征是其“由来”与教义的直观体现,常见形象为:

- 身色:身呈蓝色或青色,象征法身清净、如琉璃般内外明彻,呼应“身如琉璃愿”;

- 手印:右手结“施无畏印”(掌心向外,五指向上),表示能消除众生恐惧,给予安乐;左手持“药钵”,钵中盛满甘露,象征能治愈众生身心疾病,满足“除病苦愿”;

- 胁侍:两侧常侍立日光菩萨(表智慧)与月光菩萨(表慈悲),合称“东方三圣”,象征药师佛以智慧与慈悲度化众生。

药师佛的“药师”称号,源于其愿力能治愈众生“三病”:

- 身病:指肉体疾病,通过持诵名号、修持药师法门,可得健康长寿;

- 心病:指贪、嗔、痴等烦恼,通过药师佛的智慧光明,能破除无明;

- 业病:指过去世恶业导致的苦难,通过忏悔、行善,可消业障得安乐。

信仰流布:从印度到东亚的传播

药师佛信仰起源于古印度,早期在部派佛教时期已有雏形,大乘佛教时期通过《药师经》的译传逐渐系统化,约2世纪,药师信仰随佛教传入中国,东汉支娄迦谶译经时已涉及相关思想,唐代玄奘译出《药师经》后,信仰达到高峰,寺院普遍供奉药师佛,形成“药师三尊”(药师佛、日光菩萨、月光菩萨)造像传统。

在日本,药师信仰随遣唐僧传入后与本土神道结合,成为“七福神”之一,尤其在江户时期广泛流行,许多寺院以药师佛为本尊,如东京的药师寺、奈良的东大寺等,在藏传佛教中,药师佛与阿弥陀佛、不动佛合称“三长寿佛”,代表长寿、智慧与光明,修持药师法门可消灾延寿,常用于超度亡灵、祈福禳灾。

相关问答FAQs

Q1:药师佛的十二大愿中,为何以“除病消灾”为核心?

A1:药师佛因地发愿时,观察到众生在生死轮回中,不仅面临精神上的烦恼(贪嗔痴),更深受现实病痛、贫困、灾难等“身苦”折磨,为对治众生“苦谛”的根本,药师佛以“先除身苦,后安心境”的慈悲方便,将“除病消灾、满足现世需求”作为愿力核心,这种“先度身苦,后度心苦”的教义,契合普通信众对现实安乐的迫切需求,使药师信仰成为佛教中最贴近生活的法门之一,体现了佛教“慈悲济世”的根本精神。

Q2:药师佛与阿弥陀佛的净土信仰有何不同?

A2:药师佛与阿弥陀佛同为“横三世佛”,但净土信仰的侧重点不同:

- 药师佛:东方净琉璃世界,以“现世安乐”为度化重点,通过持诵名号可消灾延寿、满足世俗善愿(如健康、财富、平安),最终导向解脱;

- 阿弥陀佛:西方极乐世界,以“往生净土”为终极目标,强调通过念佛“往生”后,脱离娑婆世界,在净土中修行直至成佛,更侧重“来世解脱”。

简言之,药师信仰是“此世度化”,解决现实苦难;弥陀信仰是“他世往生”,追求终极解脱,二者相辅相成,共同构成佛教“悲智双运”的度化体系。