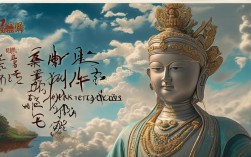

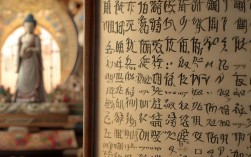

文殊菩萨,作为佛教中象征无上智慧的菩萨,以“妙德”为名,意为“妙吉祥”,其智慧圆满、辩才无碍,辅佐佛陀教化众生,在佛教经典与历史长河中留下了诸多示现典故,这些典故不仅是佛教文化的重要载体,更蕴含着破迷开悟、启迪心智的深刻智慧,为后世修行者与信众提供了精神指引,以下通过梳理其主要示现典故,结合经典出处与核心内涵,展现文殊菩萨的慈悲与方便。

文殊菩萨的示现典故,最早可追溯至大乘经典记载。“文殊显化五台山”是最具代表性的传说,据《华严经》《文殊师利涅槃经》等载,文殊菩萨曾于北印度五台山显圣,此山因文殊说法而具“清凉”之相,成为其道场,传说中,文殊菩萨以智慧之光照耀众生,令众生离热恼得清凉,五台山也因此成为汉传佛教四大名山之首,无数修行者至此参学求智慧,这一典故不仅确立了文殊菩萨的道场象征,更以“清凉”寓意智慧能涤荡烦恼,引导众生趋向觉悟。

另一重要典故见于《维摩诘所说经》中的“文殊问疾”,维摩诘居士示现疾病,佛陀命文殊菩萨率众前往问疾,文殊菩萨与维摩诘共论“不二法门”,当维摩诘问及“何等是菩萨入不二法门”时,文殊菩萨以“如我意者,无言说”作答,感叹维摩诘“深第一义谛”,这一对话展现了大乘菩萨“入世修行”的智慧:文殊菩萨以辩才无碍说法,破除众生对“言说”与“分别”的执着,引导体悟“言语道断,心行处灭”的真如境界,其核心在于说明,真正的智慧超越语言与概念,需通过实证方能契入。

“文殊化贫女度人”的典故则贴近民间,体现菩萨的慈悲与平等心,据《法华经》感应录及民间传说,文殊菩萨曾化身为贫女至一僧寺乞食,寺中僧众因其贫陋而轻慢,唯有一老妇人恭敬供食,后贫女现文殊身,老妇现天女身,文殊言“供养我者,实为供养佛”,这一故事以“不拣贫贱”的示现,破除修行者对外相的分别心,揭示“众生平等,皆具佛性”的深意,提醒信众,慈悲心不应局限于表象,真正的供养是内心的恭敬与平等。

《妙法莲华经》记载的“佛陀授记文殊成佛”,则从究竟意义上诠释了文殊菩萨的智慧,佛陀授记文殊菩萨于未来“星宿劫”中成佛,号“普明如来”,并说明其现菩萨身是为“教化众生”,这一典故打破了“菩萨不如佛”的分别心,表明文殊菩萨早已“久远已证佛果”,为度众生而示现菩萨身,其示现的深层意义在于:智慧与佛果无二,菩萨的慈悲示现是“无缘大慈,同体大悲”的体现,为众生树立“皆可成佛”的信心。

这些典故中,无论是显圣说法、经典问答,还是化度众生,无不围绕“智慧”与“慈悲”两大核心,文殊菩萨以种种方便,或显神通,或以辩才,或化贫贱,引导众生破除我执、分别心,体悟“空”“无我”的真理,其示现不仅是佛教文化的瑰宝,更是现代人修心养性、启迪智慧的精神源泉——在纷繁生活中,以智慧抉择方向,以慈悲对待众生,方能得“清凉自在”。

FAQs

Q1:文殊菩萨为何常以童子形象示现?

A1:文殊菩萨示现童子相,主要象征“初心纯净,无染无着”,童子代表未被尘世污染的本心,契合“智慧如孩童般清澈”的特质,暗示修行者需保持“初心”,不被外相与执着所缚,童子形象体现菩萨的“随缘示现”,不拘泥于固定形象,以度化不同根机的众生,彰显“佛法在世间,不离世间觉”的方便智慧。

Q2:普通人如何在生活中学习文殊菩萨的智慧?

A2:普通人可从三方面践行文殊智慧:一是“闻思修”,多读《维摩诘经》《法华经》等经典,理解“空”“无我”的深义,在生活中破除“我执”,减少对得失的分别;二是“修平等心”,学习菩萨“不拣贫贱贵贱”的慈悲,以平等心对待他人,消除对立与偏见;三是“善用方便智”,遇事不钻牛角尖,如文殊菩萨“善巧说法”般,以灵活智慧解决问题,而非执着于一端,从而在烦恼中修得自在。