在佛教思想体系中,“法生”是一个兼具概念性与人格化的核心命题,既指向“法性生起”的宇宙本源论,也关联“法生菩萨”的宗教实践象征,深刻体现了佛教对万法生灭本质与觉悟路径的阐释。

“法生”的双重内涵:从本源到人格

“法生”在佛教中具有“法性生起”与“菩萨名号”的双重指向,前者是哲学层面的根本原理,后者是信仰层面的实践典范。

(一)作为本源论:“法性生起”的宇宙观

“法生”中的“法”,梵文为“Dharma”,涵盖一切事物、现象、规律与真理;“生”则指生起、显现、流转,二者结合,“法生”即“万法依因缘而生起,依法性而显现”的根本原理,是佛教“缘起性空”思想的深化表达。

在《阿含经》中,佛陀以“此有故彼有,此生故彼生”阐释缘起,指出一切法(物质、精神、概念)皆因缘和合而生,无独立自性(空性),而“法生”进一步强调,万法的生起虽依赖因缘,却本具“法性”——即不生不灭的真如本体,如《中论》所言:“不生亦不灭,不常亦不断,不一亦不异,不来亦不出”,万法虽生灭无常,但其本质“法性”如如不动,此即“生灭与真如不二”的中道观。

大乘佛教尤其注重“法生”的圆融性,华严宗以“法界缘起”阐释“法生”:一法生起,则一切法随生,犹如帝网珠,珠珠相摄,互为缘起,展现“一即一切,一切即一”的宇宙图景,法藏大师在《华严经探玄记》中指出,“法生”是“法界之性自尔能生”,即真如法性具足生起万法的功德,无需外在造作者,此即“法尔自然”的生起规律。

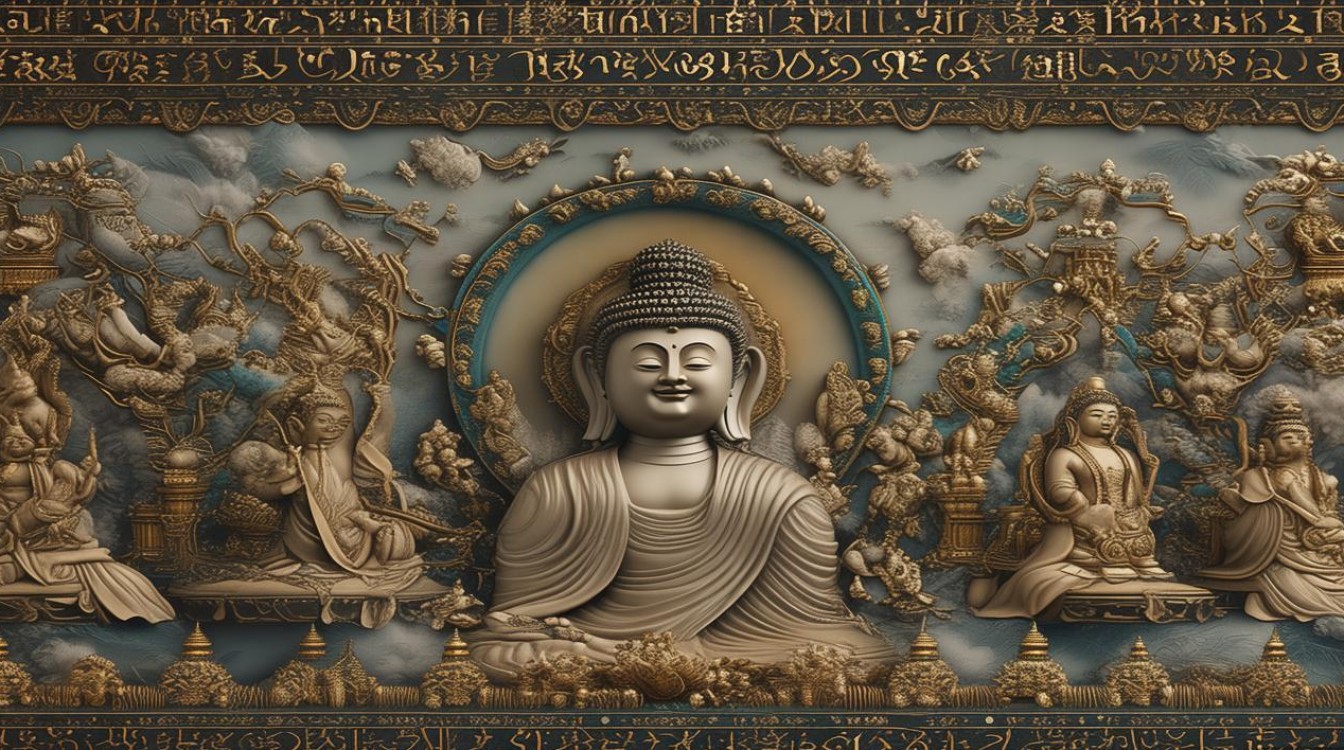

(二)作为人格化:“法生菩萨”的象征

“法生”亦见于佛教经典中的菩萨名号,最具代表性的是《华严经》中的“法生菩萨”,该菩萨作为“法身大士”的典范,象征从法性中觉悟、并广度众生的慈悲与智慧。

在《华严经·法界品》中,法生菩萨与诸菩萨共论法界缘起,其名号意为“从法性中生起”或“为法而生”,体现菩萨“依于法性,起大悲心,度化众生”的修行特质,据经文记载,法生菩萨曾发愿:“我当于一切法中,生起清净信心,随顺众生,令其解脱。”其象征意义在于:菩萨的修行并非脱离法性,而是从法性中自然流露慈悲与智慧,最终达到“悲智双运”的境界。

密教中亦有“法生”相关的本尊修法,如“法生如来”,代表法性光明,能破无明黑暗,引导众生证悟真如,此类修法将“法生”的哲学概念转化为具体的宗教实践,通过观想本尊、持诵真言,使修行者契入“法生”的甚深境界。

“法生”的思想脉络与宗派阐释

“法生”概念在不同佛教宗派中各有侧重,共同构建了其丰富的思想内涵。

| 宗派 | 核心阐释 | 经典依据 |

|---|---|---|

| 阿含部 | 强调“缘起生法”,万法依因缘生,无自性,指向“无常、苦、无我”的真理 | 《杂阿含经》《增一阿含经》 |

| 中观宗 | 阐释“生灭与真如不二”,万法虽生灭,法性如如不动,破“生灭”与“不生灭”的二元执 | 《中论》《十二门论》 |

| 唯识宗 | 提出“阿赖耶缘起”,万法由阿赖耶识种子生起,种子本具法性,即“生灭即真如” | 《解深密经》《成唯识论》 |

| 华严宗 | 圆融“法界缘起”,一法生起,法法生起,互为缘起,展现“一多相即”的圆融境界 | 《华严经》《华严经探玄记》 |

“法生”的实践意义:从觉悟到利他

“法生”不仅是理论命题,更是佛教修行的核心指引,对修行者而言,“法生”的体悟需落实于“悲智双运”的实践。

(一)体悟空性:破除“生灭执”

万法“法生”的本质是“性空缘起”,修行者需通过观照万法的生灭无常,破除对“生”的执着,如《金刚经》所言:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。”观照万法如幻生灭,方能契入法性空寂,超越生死轮回。

(二)慈悲利他:随顺“法性生”

菩萨道修行强调“不舍众生,不染诸法”,即虽知万法空寂,仍以慈悲心随缘度化,法生菩萨“为法而生”的象征,正是菩萨“从法性中起大悲,在生死中行利他”的写照,修行者需效法此精神,在日常生活中践行“无缘大慈,同体大悲”,将“法生”的智慧转化为利他行动。

相关问答FAQs

问:法生菩萨与文殊菩萨、观音菩萨有何不同?

答:法生菩萨、文殊菩萨、观音菩萨皆为大乘佛教中的菩萨,但象征意义有别,文殊菩萨代表“大智”,象征般若智慧;观音菩萨代表“大悲”,象征慈悲救苦;法生菩萨则代表“法性生起”,象征从法性中觉悟的“悲智不二”之德,三者分别从智慧、慈悲、法性生起的角度,展现菩萨道的不同维度,共同构成“悲智双运”的圆满修行。

问:“法生”与“缘起”的关系是什么?

答:“缘起”是佛教阐释万法生灭的基本理论,指“此有故彼有,此生故彼生”的因果规律;“法生”则是“缘起”的深化,强调万法虽依因缘生起,但其本质“法性”不生不灭,简单说,“缘起”是现象层面的“如何生”,“法生”是本质层面的“为何生”——万法因缘生而性空,性空故能随缘生,二者是“现象”与“本体”的统一,共同指向“中道”真理。