佛教对母爱的阐释,既包含对世俗母恩的深切感恩,也蕴含从轮回视角对母爱本质的深刻洞察,更通过修行智慧引导将母爱转化为超越个体的大慈悲,在佛教看来,母爱是生命长河中最深厚的缘起之一,既是众生相互牵引的业力显现,也是修行者体悟慈悲、走向解脱的重要契机。

母爱的缘起:业力牵引与“重恩难报”

佛教认为,生命是无尽轮回中的流转,父母与子女的相遇并非偶然,而是宿世业力的感召。《父母恩重难报经》中详细列举了母亲的十种恩德:怀胎守护恩、临产受苦恩、生子忘忧恩、咽苦吐甘恩、回干就湿恩、哺乳养育恩、洗濯不净恩、远行忆念恩、深加体恤恩、究竟怜悯恩,从胎儿在母体中十月成长,到临产时如活牛剥皮般的痛苦,从哺乳时甘甜乳汁尽予子女,到夜间为婴儿更换尿布不辞辛劳,母亲的每一分付出都被视为“重恩”——这种恩情不仅是世俗层面的养育之爱,更是生命延续中业力交织的必然结果。

在因果框架下,母亲与子女的缘分是“恩缘”与“业缘”的结合:若无宿世的善业牵引,今生不得为母子;而母亲的辛劳付出,既是对子女的慈悲,也可能因过度执着而形成“业缚”。《地藏经》中提到,若父母对子女有“贪爱执心”,希望子女永远陪伴,这种执着反而会成为子女轮回的障碍,也是母亲自身需要面对的“业”之一,佛教肯定母爱的无私与伟大,同时也指出其背后隐藏的轮回本质——既是恩情,也是需要以智慧观照的“缘”。

母爱的局限:从“执着”到“解脱”的转化

世俗母爱往往伴随着“我执”——母亲以“我”为出发点,希望子女按照自己的期望生活,这种“爱”本质上是“有爱”而非“无爱”,是“贪爱”而非“慈悲”,佛教认为,贪爱是轮回的根本烦恼之一,母亲对子女的过度执着,看似无私,实则可能让双方都陷入痛苦:子女可能因“报恩”压力而失去自我,母亲可能因“爱别离”而陷入焦虑。

佛陀在《杂阿含经》中开示:“恩爱无常,皆当别离。”子女长大成人、远行他乡,乃至父母离世、子女辞世,都是轮回中的必然,若母亲执着于“永远陪伴”“子女完全顺从”,这种执着会放大“爱别离苦”,成为解脱的障碍,佛教引导母亲以“智慧”转化母爱:既要付出,不执着于“回报”;既要关爱,不干涉子女的因果,正如《维摩诘经》所言“先以欲钩牵,后令入佛智”,母亲的爱若能以“慈悲”为基、以“智慧”为导,既能给予子女温暖,也能引导他们认识无常、趋向解脱。

佛教对母爱的超越:从“小爱”到“大慈悲”

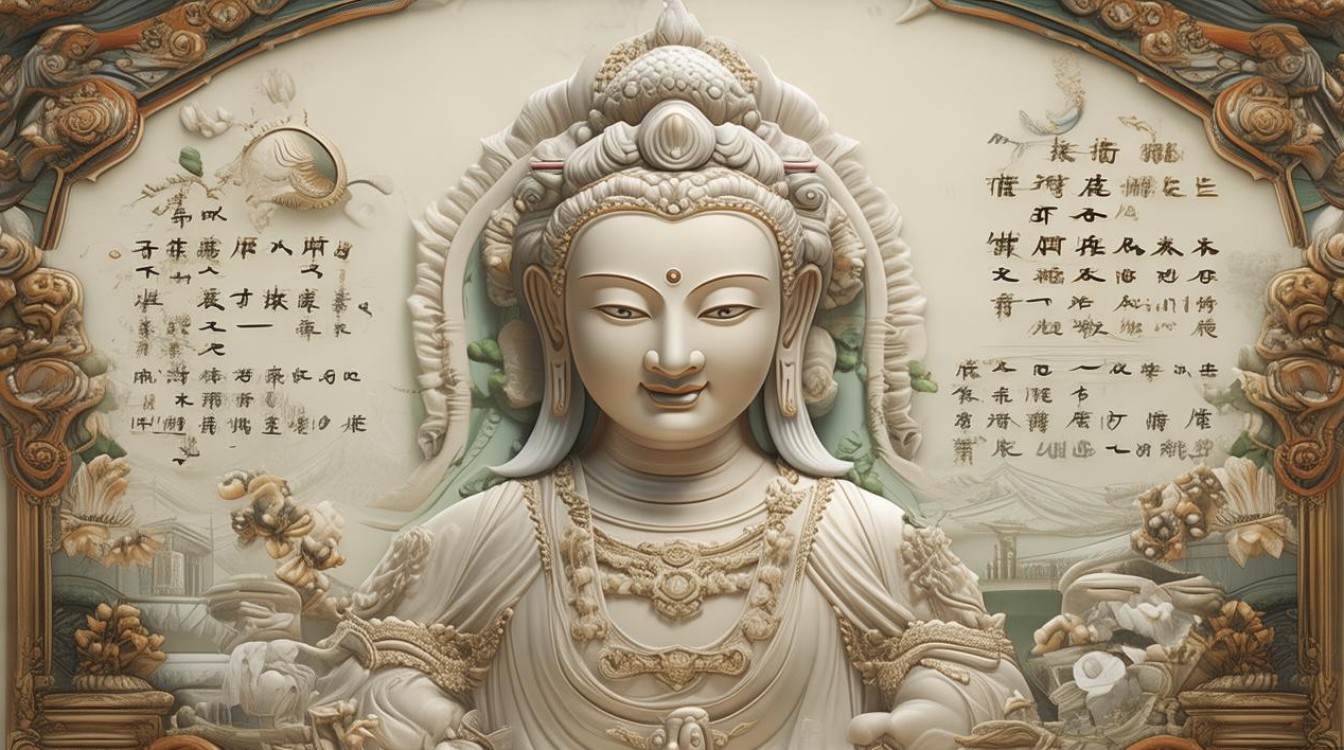

佛教的核心是“慈悲”,而母爱是慈悲最贴近众生的体现,佛陀将母亲的慈悲视为“慈悲”的雏形——母亲愿意为子女牺牲生命,这种“慈悲喜舍”的心性与菩萨道的精神相通,但佛教的“慈悲”超越血缘,是“无缘大慈,同体大悲”:不仅爱自己的子女,更要爱一切众生;不仅希望此生安乐,更要帮助一切众生脱离轮回苦海。

《华严经》中“善财童子五十三参”的故事,其中一位善知识便是“慈氏菩萨”,他以“无缘慈悲”利益众生,正是将母爱扩展至无限的典范,对佛教徒而言,践行母爱的最高境界,是将对子女的“私爱”转化为对众生的“大爱”:母亲在养育子女的过程中,培养“利他心”,进而将这份心量扩展到邻里、社会乃至一切生命,母亲可教导子女“不杀生”“护生护心”,将关爱从人类延伸至动物、植物;可通过布施、持戒等修行,将养育子女的福回向给一切众生,让母爱成为“慈悲”的修行资粮。

践行对母爱的智慧:感恩、报恩与度化

面对深厚的母恩,佛教提倡“知恩、感恩、报恩”,但“报恩”并非仅停留在物质层面,更需以“智慧”引导母亲趋向解脱。

世俗层面的报恩:包括物质奉养(如《善生经》中强调子女应“供奉能使父母饱暖”)和情感陪伴(如“随顺父母颜色,不离左右”),让母亲在晚年得到安稳生活。

精神层面的引导:若母亲信佛,可共同念佛、诵经,以佛法智慧化解其对衰老、死亡的恐惧;若母亲不信佛,子女可通过自身行善、持戒的榜样感化,潜移默化中引导她认识因果、心生善念。

终极的度化:通过修行功德回向母亲,帮助她消除宿业,往生善道。《地藏经》中地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”的宏愿,正是源于对母亲“光目夫人”的度化之心,为佛教徒树立了“以孝心入佛道”的典范,子女若能精进修行,证得菩提,便是对母亲最究竟的“报恩”——不仅让她此生安乐,更让她脱离轮回,究竟解脱。

世俗母爱与佛教视角下母爱的对比

| 维度 | 世俗母爱 | 佛教视角下的母爱 |

|---|---|---|

| 爱的基础 | 血缘本能、情感依赖 | 宿世业力缘起、慈悲心性的显现 |

| 爱的性质 | 有爱(伴随执着与期待) | 无缘大慈(超越执着,平等利益) |

| 执着程度 | 强烈(希望子女永远陪伴) | 超脱(观照无常,不执着于相) |

| 终极目标 | 子女现世幸福、家族延续 | 自他解脱、趋向涅槃 |

| 践行方式 | 物质满足、情感陪伴 | 智慧引导、功德回向、慈悲利他 |

相关问答FAQs

问1:佛教强调“众生平等”,如何看待孝道中的“报恩”?是否只报父母恩,不报其他众生恩?

答:佛教的“众生平等”是就“佛性”而言,一切众生皆有成佛的可能,但因果业力不虚,父母与子女的“恩缘”是此生最直接的业力显现。《大乘本生心地观经》说:“慈父恩高于山,悲母恩深于海。”父母给予我们生命、养育我们成长,此生“重恩”必须报答,但这与“报众生恩”并不矛盾:父母也是众生之一,报父母恩是报众生恩的具体体现;我们生命中的一切饮食、衣物、受用,皆来自其他众生的付出(如农民种粮、工人织布),故应心怀感恩,护生护心,将“报恩”心扩展到一切众生,最终实现“自利利他”的菩萨道。

问2:若母亲不信佛,甚至反对子女修行,子女该如何平衡“顺亲意”与“求解脱”?

答:佛教讲“方便善巧”,孝道的核心是“令父母安”,而非“令父母顺”,若母亲反对修行,子女可先以“世俗孝”满足其物质与情感需求:如安心工作、照顾起居,让母亲安心;以自身修行改变性格(如更温和、更慈悲),让母亲感受到修行带来的积极变化,逐渐生起好感,避免强行说教或对抗,可通过“身教”感化:如默默行善、念佛回向,或在母亲生病时以佛法为她开解(如“病苦是消业”),让她体会到佛法的真实利益,待因缘成熟,母亲或会主动接受引导,即使母亲始终不信,子女也应坚守“以戒为基、以慧为导”,在修行中利益母亲,这才是究竟的孝道。