中国历史上,皇帝与佛教的渊源深远而复杂,既体现为个人信仰的皈依,也折射出政治权力的运作、社会文化的融合,从佛教传入中原伊始,便与帝王阶层产生紧密互动,这种互动在不同历史时期呈现出不同面貌,共同塑造了中国佛教的独特形态。

佛教最早传入中原的确切时间已难详考,但据《后汉书》等文献记载,东汉明帝永平年间(58—75年)“感梦求法”,派遣蔡愔、秦景等西行求法,迎来印度高僧摄摩腾、竺法兰,以白马驮经像回洛阳,遂建白马寺,被视为佛教传入中国的标志性事件,这一“永平求法”的传说,虽可能掺杂后世附会,却反映了帝王在佛教初传阶段的关键作用——作为最高统治者,皇帝的认可为佛教在中土的传播提供了合法性基础,汉明帝对佛教的态度并非单纯的信仰,更包含对异域文化的好奇与利用,佛教的“因果报应”“慈悲济世”等理念,与儒家伦理、黄老思想并行,逐渐融入社会意识。

魏晋南北朝时期,社会动荡分裂,佛教因提供精神慰藉而迅速发展,帝王对佛教的态度也呈现出“扶持”与“管控”并行的特点,北方少数民族政权多将佛教作为统治工具,如后赵石勒、石虎虽为羯族统治者,却大力尊崇佛图澄,利用其“神异”之术巩固权威;北魏拓跋鲜卑入主中原后,为缓和民族矛盾、推行汉化政策,以太武帝、孝文帝为代表,大力扶持佛教,云冈石窟、龙门石窟的开凿,便是帝王意志与佛教艺术结合的典范,北魏太武帝、北周武帝先后发起灭佛运动,其背后既有“崇道抑佛”的思想因素,更有经济考量——寺院经济过度膨胀,威胁国家财政与均田制,这一时期的帝王与佛教,呈现出“三武一宗”灭佛与大规模建寺译经交替的复杂局面,反映出佛教在融入中国社会过程中,与政治权力的张力与妥协。

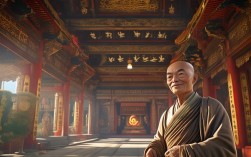

隋唐时期是中国佛教的鼎盛期,帝王对佛教的扶持达到顶峰,且更具系统性,隋文帝杨坚自幼成长于尼庵,由智仙尼姑抚养,即位后视佛教为“护国之教”,大兴佛寺、广度僧尼,组织译经,并封禅泰山时融合佛教与儒家仪式,为统一王朝构建意识形态基础,隋炀帝杨广虽以奢靡著称,却深谙佛教的政治功能,曾归依天台宗智顗大师,称“菩萨戒弟子”,利用佛教强化“天命所归”的合法性,唐代帝王多对佛教采取包容态度,唐太宗李世民虽在“先道后佛”的政策下将道教置于首位,却支持玄奘西行取经,为其组织大规模译场,并撰写《大唐三藏圣教序》,将佛教视为“申孝思”“济群迷”的治国辅助;武则天更是将佛教推向政治前台,利用《大云经》制造“弥勒下生”的舆论,称帝改制,以“佛光普照”自居,推动佛教艺术达到高峰(如龙门卢舍那大佛),唐玄宗前期崇佛,后期因“安史之乱”转而支持道教,但佛教已深度融入唐代社会,成为文化的重要组成部分。

宋元明清时期,佛教逐渐世俗化、本土化,帝王对佛教的更多体现为“治理”而非“扶持”,宋代帝王多崇佛,宋太祖赵匡胤为防止武将专权,推行“崇文抑武”政策,佛教成为稳定社会的重要力量,设立僧录司管理佛教事务;宋徽宗赵佶虽沉迷道教,却曾编撰《御注金刚经》,推动佛教义理研究,元代帝王以藏传佛教为国教,忽必烈封八思巴为“帝师”,通过宗教统治蒙古族及藏区,同时利用汉传佛教治理汉族地区,明代朱元璋出身僧侣,深知佛教社会功能,一方面整顿僧团、设立僧官制度,防止寺院过度膨胀;另一方面推崇禅宗,撰写《三教论》,强调“三教合一”,巩固儒家主导地位,清代帝王多藏传佛教信徒,康熙、乾隆曾多次朝拜五台山、承德外八庙,利用藏传佛教治理蒙古、西藏等边疆地区,同时支持汉传佛教刻印《龙藏》,维护文化统一。

这种皇帝与佛教的渊源,不仅体现在政治层面,更深刻影响了中国文化,帝王的支持推动了佛教经典的翻译、传播与本土化(如禅宗的形成),促进了佛教艺术(石窟、绘画、建筑)的发展,也使佛教与中国传统儒家、道教思想不断融合,形成了“三教合一”的文化格局,帝王对佛教的利用也始终存在,佛教的命运往往与皇权的兴衰紧密相连,“三武一宗”灭佛即是极端例证。

| 时期 | 代表皇帝 | 主要举措 | 佛教影响 |

|---|---|---|---|

| 东汉 | 汉明帝 | 派遣西行求法,建白马寺 | 佛教获得官方认可,初步传入中原 |

| 魏晋南北朝 | 北魏孝文帝 | 大力开凿云冈石窟,推行汉化与佛教结合 | 佛教成为民族融合、文化整合的工具,石窟艺术兴起 |

| 隋唐 | 武则天 | 利用《大云经》称帝,推动龙门石窟开凿 | 佛教达到鼎盛,成为国家意识形态的重要组成部分 |

| 宋元明清 | 清康熙、乾隆 | 崇拜藏传佛教,修建外八庙,刻印《龙藏》 | 佛教成为治理边疆、维护统一的文化纽带,汉藏佛教进一步融合 |

相关问答FAQs

Q1:中国古代帝王为何热衷扶持佛教?

A1:帝王扶持佛教的原因多元复杂:从政治层面看,佛教“因果报应”“慈悲济世”等理念有助于教化民众、维护社会稳定;少数民族政权(如北魏、元、清)通过崇佛(尤其是藏传佛教)缓和民族矛盾、强化统治合法性;个人信仰层面,部分帝王(如梁武帝、武则天)因虔诚信仰而大力护教;文化层面,佛教艺术与哲学丰富了中华文化的内涵,成为王朝文明程度的象征。

Q2:“三武一宗”灭佛运动反映了皇帝与佛教怎样的关系?

A2:“三武一宗”灭佛(北魏太武帝、北周武帝、唐武宗、后周世宗)并非简单的“反佛”,而是皇权与佛教矛盾激化的结果,深层原因包括:寺院经济过度膨胀,均田制受到冲击,威胁国家财政;佛教与本土文化(尤其是儒家伦理)产生冲突(如沙门不敬王者之争);帝王为巩固集权,通过打击佛教势力抑制地方豪强与寺院特权,这反映出佛教在中国的发展始终依附于皇权,当其影响力威胁皇权统治时,便会遭到压制,体现了“皇权至上”下宗教与政治的博弈。