冬月十五的清晨,古德寺的晨钟尚未敲响,山门前已聚集了上百名信众,他们中有白发苍苍的老者,有双手合十的中年人,也有背着双肩包的年轻学子,每个人眼中都带着期待与虔诚,当寺院的木门“吱呀”一声缓缓开启,一位身着灰色僧袍的法师缓步走出,双手结印,目光平和如深潭——这是妙顺法师结束三年闭关,与大众见面的时刻。

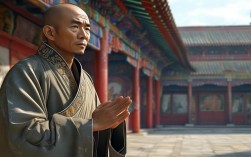

妙顺法师的出家,并非一时兴起,二十岁那年,他在大学哲学系接触到佛经,被“诸行无常,诸法无我”的智慧深深触动,毕业后,他没有选择进入职场,而是前往云山深处的古德寺,依止方丈明一法师剃度出家,明一法师常说:“修行不是避世的逃避,而是入世的担当。”这句话,成为妙顺法师此后修行的指南。

三年前,妙顺法师向寺院提出闭关申请,希望在寂静中深入经藏、砥砺心性,闭关房位于寺院后山的一处石窑,仅能容纳一张禅床、一张经桌和一盏油灯,闭关期间,他每日凌晨三点起床,礼佛、坐禅、诵经、研习经典,中午以简单的蔬菜为食,下午抄写《心经》《华严经》,夜晚则在禅观中观照自心,明一法师曾悄悄透过关房的小窗看过他一次:冬日里,他穿着单薄的僧袍,膝盖上盖着棉被,手指因长期抄写而磨出厚茧,却依然专注地在经书上落下每一个字。

闭关的日子并非总是平静,有一次,妙顺法师在禅观中陷入“法执”,反复纠结于“空”与“有”的概念,连续三日心神不宁,直到第四日清晨,他听到窗外传来山雀的鸣叫,忽然想起初入寺时明一法师的话:“青山不碍白云飞,流水无碍行舟急。”那一刻,他心中如云开雾散,明白“佛法如筏,达岸舍筏”,执着于文字相,反而离真理更远,此后,他不再纠结于概念,而是在日常行住坐卧中体悟佛法,抄写经文时专注每一个笔画,坐禅时观照每一次呼吸,吃饭时感受每一口食物的滋味——所谓“修行”,不过是“活在当下”四个字。

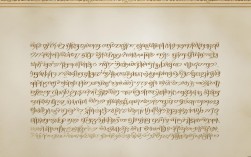

为了更清晰地呈现妙顺法师闭关期间的修行历程,以下是其修行阶段的简要梳理:

| 时间段 | 修行阶段 | 主要成就 | |

|---|---|---|---|

| 第一年 | 戒定基础 | 持守《沙弥律仪》,每日早晚课诵,坐禅渐增至4小时 | 心念渐趋稳定,妄念减少,能较长时间保持专注 |

| 第二年 | 经教研习 | 精读《大智度论》《瑜伽师地论》,抄写《华严经》一部(共80卷) | 对唯识中观教义有系统理解,能结合经典解答信众基础疑问 |

| 第三年 | 禪观实证 | 以“念佛是谁”话头参究,结合止观双运,观照五蕴无常 | 打破“法执”障碍,体悟“不二法门”,在动静中保持内心平等 |

闭关期满前一个月,妙顺法师开始为出关做准备:整理三年来的修行笔记,将感悟写成《闭关随笔》;向寺院申请出关后开展“生活禅”公益讲座,希望将佛法智慧融入现代人的生活;还联系了山下的乡村小学,计划为孩子们开设传统文化课程,他说:“佛法不是博物馆里的古董,而是能解决现代人烦恼的良药,压力大的人,需要禅修来静心;迷茫的人,需要智慧来指引。”

出关当日,当妙顺法师出现在山门前时,信众们自发地合十行礼,有人轻声念诵“阿弥陀佛”,有人激动地擦拭眼泪,妙顺法师双手合十,向大众深深鞠躬,然后缓缓说道:“三年闭关,如弹指一挥;出关之后,仍是初心未改,佛法讲‘无缘大慈,同体大悲’,希望大家一起,将这份慈悲传递给更多人。”他的声音不高,却清晰有力,仿佛山间的清泉,流过每个人的心间。

随后,妙顺法师接受了媒体的采访,当被问及“闭关最大的收获是什么”时,他笑着说:“最大的收获,是知道自己‘还有很多不足’,以前觉得读了几部经典就懂了佛法,现在才明白,佛法要在生活中磨,要在待人接事中炼,比如以前看到不如意的事会起烦恼,现在会想‘这都是无常的’,心就平了。”他还提到,现代人的生活节奏快,压力大,他计划推广“十分钟禅修”,让忙碌的人们也能在碎片时间里找到内心的平静。

古德寺的住持明一法师在赞叹弟子修行精进的同时,也提醒信众:“不要把妙顺法师当成‘神’,他是一位在修行路上不断前行的行者,大家应该学习的是他的精进精神,而不是执着于‘神通’‘感应’。”的确,在妙顺法师身上,看不到“高僧大德”的架子,反而像一位亲切的学长,用平实的语言分享修行的体会,他曾说:“学佛不是要变成‘另类’,而是要做一个更真实、更善良的人,发脾气时能观照到自己的嗔心,贪婪时能觉察到自己的贪念,这就是修行。”

出关后的第一个周日,妙顺法师在古德寺的讲经堂举办了第一场“生活禅”讲座,没有华丽的辞藻,没有深奥的理论,他只是结合自己闭关时的经历,讲“如何在工作中保持专注”“如何与家人和谐相处”“如何面对挫折”,台下坐满了来自各行各业的听众,有程序员、教师、医生,也有全职妈妈,一位年轻的程序员在讲座后说:“我以为佛法离我很远,听了妙顺法师的开示,才发现原来‘专注当下’就是禅,‘包容他人’就是慈悲。”讲座结束后,许多人留下来向法师请教问题,直到夕阳西下,讲经堂依然灯火通明。

妙顺法师的“生活禅”讲座已从古德寺扩展到社区、企业、学校,他还通过网络平台分享修行心得,吸引了数万粉丝,但他依然保持着简单的生活:每天清晨四点起床,诵经、坐禅,白天处理寺院事务、弘法,晚上抄写经文到深夜,他说:“修行是一辈子的事,闭关不是结束,而是新的开始,只要还有一个人需要佛法的温暖,我就会一直讲下去,一直走下去。”

在古德寺的后山,那间关房依然保留着,只是窗前的青苔又绿了几分,妙顺法师有时会回到关房坐坐,不是为了“避世”,而是为了提醒自己:无论走多远,都不要忘记出发时的初心,正如他在《闭关随笔》中所写:“心若安好,处处是道场;念若清净,日日是好日。”

相关问答FAQs

问:普通人如何理解妙顺法师的“闭关修行”?闭关是不是意味着完全与世隔绝?

答:闭关是佛教修行中的一种重要方式,目的是通过暂时远离世俗事务,在寂静中深入经教、砥砺心性,培养定力与智慧,但“与世隔绝”并非完全断绝联系,而是减少外缘干扰,专注内心修行,妙顺法师的闭关期间,仍通过书信与师父明一法师交流心得,闭关前也规划了出关后的弘法计划,可见闭关并非消极避世,而是为了更好地“入世”服务大众,普通人理解闭关,不必执着于形式,而应学习其“专注当下、精进不怠”的精神,在日常中通过禅修、读书、反思等方式提升自我,同样能达到“闭关”的修行效果。

问:妙顺法师出关后弘法的重点是什么?对现代人的生活有何实际帮助?

答:妙顺法师出关后的弘法重点可概括为“生活禅”,即强调佛法与现代生活的结合,核心是“在生活中修行,在修行中生活”,具体包括三个方面:一是推广“简禅修行”,如“十分钟禅修”“正念呼吸”等,帮助现代人缓解压力、提升专注力;二是倡导“智慧处世”,用佛法中的无常、因果、慈悲理念,指导人们处理职场、家庭、人际关系中的困惑;三是推动“文化传承”,通过开设传统文化课程、经典讲座等,让更多人了解佛学中的哲学智慧与人文精神,对现代人而言,这些内容不仅能帮助人们应对焦虑、迷茫等情绪,更能培养积极、健康、包容的生活态度,让内心获得真正的平静与力量。