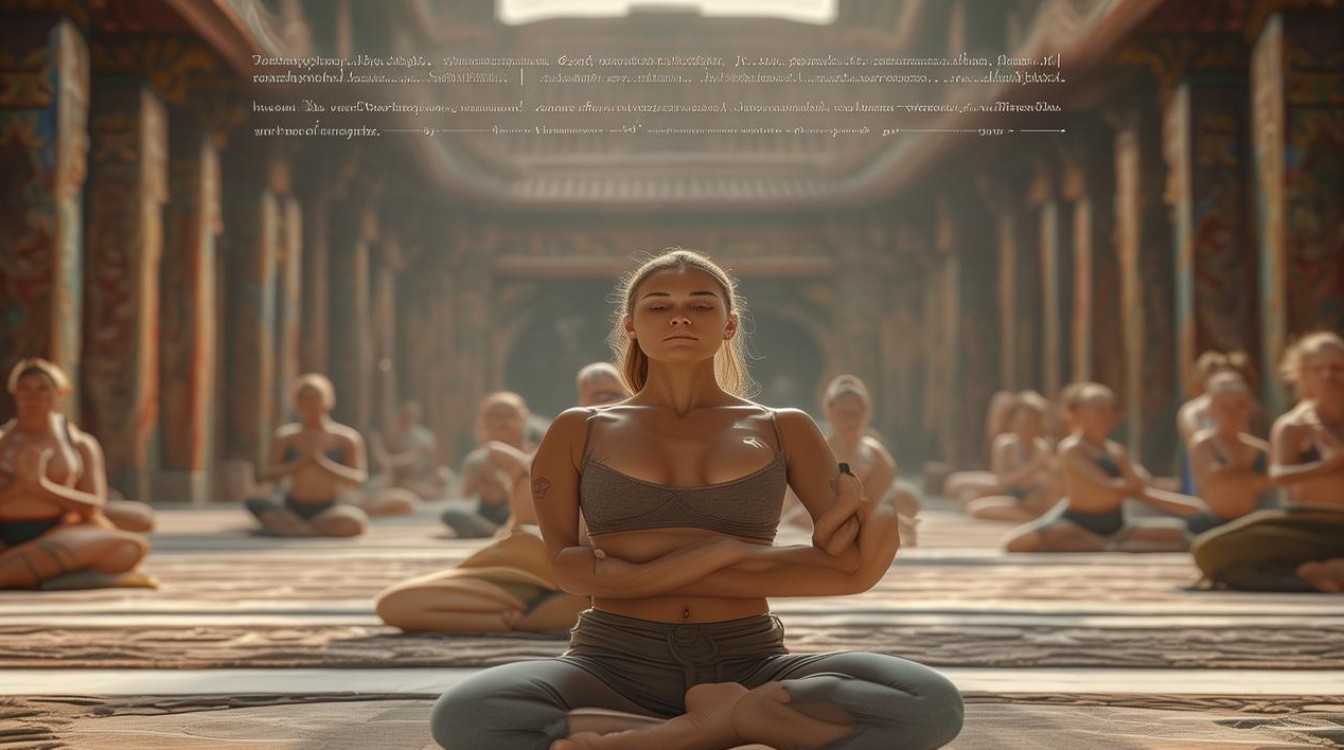

瑜珈佛教表演是一种融合了古老瑜伽修行体系与佛教哲学思想的艺术表达形式,它既非单纯的瑜伽体式展示,亦非纯粹的佛教仪式呈现,而是以身体为媒介,通过动态的体式、呼吸的韵律、心灵的观想,以及音乐、服饰、场景等多元元素的协同,将佛教的“慈悲”“智慧”“空性”等核心思想转化为具象化的视觉与听觉体验,这种表演形式植根于古印度瑜伽文化与佛教修行的共同土壤,在历史长河中不断演化,最终成为连接东方传统智慧与现代审美的重要桥梁。

从历史渊源看,瑜伽与佛教的关联可追溯至2500年前的古印度,瑜伽的词根“yuj”意为“联结”,最初是婆罗门教中通过调息、冥想、体式实现个体灵魂与宇宙合一的修行方法;而佛教在创立后,吸收了瑜伽中的“定”(禅定)修行体系,将其纳入“戒、定、慧”三学之中,成为开发智慧、断除烦恼的重要途径,佛教经典《阿含经》中记载的“安那般那那”(数息观),与瑜伽的“调息法”在原理上高度契合;佛教的“止观”修行,也与瑜伽的“冥想”一脉相承,随着佛教东传,瑜伽修行与佛教文化在东亚、东南亚等地相互融合,逐渐衍生出具有地域特色的修行艺术,如中国的“禅武”、日本的“坐禅”等,而现代瑜珈佛教表演,正是在此基础上对传统元素的创新性转化。

瑜珈佛教表演的核心在于“形神合一”,其表现形式可通过多元元素协同呈现,具体可拆解为以下几个维度:

体式:动态的经变与身语意修行

表演中的瑜伽体式并非追求竞技化的高难度,而是以佛教经典中的意象或修行状态为灵感。“莲花坐”象征“清净无染”,“吉祥坐”寓意“福慧增长”,“战士式”则体现“勇猛精进”的菩萨精神,体式的流动编排常模拟佛教故事场景:如“佛陀成道”系列中,表演者通过从“禅定姿”到“降魔印”的动态过渡,展现佛陀觉悟时的内心澄澈与外道降伏的智慧;“观音慈航”段落则以“树式”为根基,手臂舒展如杨柳枝,配合呼吸的绵长,传递“慈悲济世”的愿力,这些体式不仅是身体的展现,更是“身语意”修行中“身业清净”的外化。

呼吸:连接身心与宇宙的桥梁

呼吸是瑜珈佛教表演的“隐形线索”,佛教的“出入息念”与瑜伽的“乌贾伊呼吸”(喉呼吸法)结合,形成独特的呼吸韵律,表演中,呼吸的快慢、强弱与体式、音乐同步:在表现“空性”观想时,呼吸深长而均匀,如同“风住脉停”的禅定状态;在演绎“度化众生”的动态段落,呼吸则短促有力,配合肢体开合,象征“慈悲能量”的流动,观众不仅能从视觉上感受体式之美,更能通过呼吸的韵律,沉浸式体验佛教“心念调伏”的修行过程。

观想:内在意象的外显投射

观想是佛教修行的核心,也是表演的精神内核,表演者通过内在观想特定意象(如佛像、光明、莲花),引导身体与情绪同步,使外在体式成为内在观想的“镜像”,在“金刚萨埵”段落中,表演者观想自身化为金刚萨埵佛,体式刚柔并济,眼神坚定而慈悲,传递“烦恼即菩提”的转化智慧;在“极乐世界”场景中,观想“七宝池”“八功德水”,肢体动作轻柔舒展,仿佛置身净土,引发观众对“清净心”的向往,这种“以心导形”的方式,使表演超越技巧层面,成为一场集体心灵的观想仪式。

音乐与道具:唤醒觉知的声境与符号

音乐是瑜珈佛教表演的“第二语言”,常融合梵呗、法器声与自然音效,梵呗的吟唱(如《心经》《大悲咒》)传递佛法的空性与慈悲;法器(如木鱼、铃杵、海螺)的声响象征“觉醒”与“降伏烦恼”;自然音(如流水、风声)则营造“回归本真”的禅意空间,道具的使用同样富有象征性:莲花座代表“清净法身”,哈达(白色长巾)象征“慈悲纽带”,酥油灯寓意“智慧光明”,这些元素与表演动作协同,构建出多重感官的“觉知场域”,引导观众从“看表演”转向“入其境”。

服饰与场景:时空语境的沉浸式营造

服饰以“简、素、雅”为基调,色彩多选用象征佛法的“黄”(出家)、“红”(慈悲)、“蓝”(智慧)等,面料透气舒适,便于肢体舒展,场景设计则注重“留白”,背景常以水墨画、唐卡投影或自然景观(如竹林、莲花池)为主,避免过度装饰,突出“空寂”的美学意境,灯光随表演内容变化:在“禅定”段落用暖黄柔光,营造宁静氛围;在“度化”场景用冷白强光,象征智慧破除无明,整体视觉风格追求“少即是多”,与佛教“应无所住而生其心”的哲学呼应。

在当代社会,瑜珈佛教表演已超越宗教修行的范畴,成为文化传播与心灵疗愈的重要载体,它通过艺术化的语言,让晦涩的佛教哲学变得可感可知:年轻观众在观赏“空性”主题表演时,能通过体式的“开合”与呼吸的“停顿”,直观理解“色即是空”的辩证关系;儿童在参与互动式表演中,通过模仿“莲花坐”“合十礼”,潜移默化地接纳“慈悲”“尊重”的价值观,它为瑜伽文化的传播注入精神内核:现代瑜伽多被简化为“健身塑形”,而瑜珈佛教表演通过强调“身心合一”“从戒生定”,引导人们重新认识瑜伽作为“生命修行”的本质,推动瑜伽从“身体锻炼”向“生活方式”回归。

瑜珈佛教表演的传播也面临挑战:如何在保持文化本真的同时适应现代审美?如何避免商业化对宗教精神的消解?对此,许多实践者探索出“守正创新”的路径:既严格遵循佛教教义的核心(如慈悲、智慧、因果),又在表现形式上融入现代舞、光影艺术等元素;既拒绝过度娱乐化的包装,又通过短视频、沉浸式剧场等新媒体形式扩大受众,某国际瑜伽节上的“行禅表演”,将佛教的“行禅”与当代环境艺术结合,表演者在城市公园中缓慢行走,配合肢体动作与自然音效,引导观众在喧嚣中体验“活在当下”的禅意,既保留了佛教修行内核,又贴近现代人的生活场景。

相关问答FAQs

Q1:瑜珈佛教表演与传统瑜伽练习有何本质区别?

A1:传统瑜伽练习侧重个人修行,以“个体解脱”为目标,通过体式、呼吸、冥想的系统训练,实现身心的平衡与净化,过程更偏向“内在体验”,无需观众参与,而瑜珈佛教表演是一种“艺术化表达”,以“传递文化”为核心,通过可视化的动作、音乐、场景等元素,将佛教哲学转化为公共艺术形式,强调“与观众的共鸣”,其过程兼具“修行性”与“观赏性”,简言之,传统瑜伽是“修己”,瑜珈佛教表演是“觉他”,但两者都以“身心合一”为基础,精神内核一脉相承。

Q2:瑜珈佛教表演是否具有宗教排他性?非佛教徒能否参与或欣赏?

A2:瑜珈佛教表演虽以佛教文化为根基,但其传递的“慈悲”“智慧”“专注”“和谐”等价值观具有普世性,并非佛教徒专属,非佛教徒可将其视为一种“文化体验”或“心灵艺术”:从美学角度欣赏体式的韵律与场景的意境,从哲学角度思考“空性”“因果”等思想对现代生活的启发,甚至通过参与表演学习呼吸调节与情绪管理,表演中不涉及宗教仪式或信仰强制,而是以开放包容的姿态,邀请不同文化背景的人共同感受东方智慧的魅力。