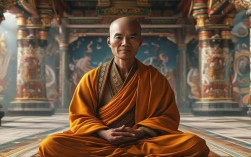

佛教的减法,并非简单意义上的“减少”或“舍弃”,而是一种以“破执”为核心的生命实践,是通过减除内心的障碍与束缚,最终显现生命本真智慧与慈悲的修行路径,它不同于世俗追求“加法”的向外攀援——积累财富、名位、欲望,而是倡导向内观照,剥离那些遮蔽自性的“尘垢”,让生命回归本然的清净与自在,这种减法思想贯穿佛教教义始终,从四圣谛的“苦集灭道”,到“空”“无我”的智慧观照,再到具体的修行法门,都指向同一个目标:通过减法,让生命从“束缚”走向“解脱”,从“烦恼”走向“菩提”。

减法的本质:从“集谛”到“灭谛”的智慧转向

佛教的减法,始于对生命本质的洞察,四圣谛中,“苦谛”揭示生命本质是苦(生老病死、爱别离、怨憎会、求不得等),而“集谛”指出苦的根源在于“渴爱”(tanha)——对欲望的执着、对“我”的认同、对“常”的妄求,这些“渴爱”如同尘垢,层层覆盖在清净自性之上,让人在轮回中不断造作受苦。“减法”的核心,正是对“集谛”所代表的烦恼进行减除,最终导向“灭谛”——烦恼熄灭、生死解脱的寂静境界。

这种减法并非否定生命,而是主动选择“不随境转”的智慧,正如《金刚经》所言“应无所住而生其心”,“无所住”正是减法的体现:不被外境(名利、得失、好恶)所动摇,不因内心(贪嗔痴、我执法执)所缠缚,当减法修行到深处,会发现“减”并非目的,而是通过“减”让内心不再被外境牵引,从而生起“生心”——一种清净、慈悲、觉悟的生命状态。

减法的四个核心维度:从物欲到妄念的层层剥离

佛教的减法并非一蹴而就,而是需要在不同生命层面逐步实践,从外到内、从粗到细,层层剥离障碍,具体而言,可概括为四个核心维度:

(一)减物欲:离贪着,得自在

物欲的执着是烦恼最直接的显现,世人往往将“拥有”等同于“幸福”,不断积累财富、珍宝、感官享受,却陷入“得之愈多,求之愈切”的恶性循环,最终被物欲所奴役,佛教的减法,首先要求对物欲“离贪着”,而非彻底否定物质。

《维摩诘经》中,维摩诘居士虽“资财无量”,却能“以善方便,济诸贫乏”,说明佛教反对的不是“拥有”,而是“执着拥有”,减物欲的实践,体现在“知足”与“布施”中:知足,是对已有心怀感恩,不贪求无度的“多余”;布施,则是通过分享财富、时间、智慧,打破“我执”中对“所有”的执着,体会“给予比获得更快乐”的自在,正如佛陀教导的“知足之人,虽卧地上,犹为安乐;不知足者,虽处天堂,亦不称意”,减物欲的本质,是从“向外求”转向“向内求”,让心灵从物质的枷锁中解脱。

(二)减我执:破“我相”,证无我

“我执”(self-attachment)是烦恼的根本,即对“永恒、独立、实有”的“自我”的固执认同,佛教认为,“我”只是五蕴(色、受、想、行、识)和合的暂时现象,如同水泡聚散,并无实体(“无我”),但众生因无始以来的“我痴”,将“五蕴”误认为“我”,从而产生“我爱”(贪爱自己)、“我慢”(傲慢自大)、“我见”(执着错误见解),引发种种烦恼。

减我执,是佛教减法的核心难点,也是关键所在。《金刚经》强调“无我相、人相、众生相、寿者相”,正是要打破对“我”的执着,修行中,可通过“观身不净、观受是苦、观心无常、观法无我”的“四念处”法门,观察身心世界的无常与无我:当身体出现衰老、疾病时,便知“色身不是我”;当情绪生起变化时,便知“感受不是我”;当念头生灭时,便知“心识不是我”,通过持续观照,逐渐破除对“我”的实有感,从“我执”的牢笼中解脱,证得“无我”的智慧——便不再因“我”的得失而痛苦,不再因“我”的荣辱而焦虑,生起对众生平等的慈悲。

(三)减分别心:离二元,入平等

“分别心”是二元对立的思维模式,即通过“好恶、是非、人我、得失”等标签来认识世界,从而产生执着与对立,喜欢就贪求,讨厌就排斥;认同就执着,反对就嗔恨,这种分别心是烦恼的温床,让人在“二元对立”中不断制造冲突,内心不得安宁。

佛教的减法,要求“离分别”,并非否定世俗的分别作用,而是不被分别心所束缚。《坛经》中慧能大师说“佛法在世间,不离世间觉”,真正的修行不是脱离生活,而是在生活中保持“不二”的智慧:面对顺境逆境,不执着“好”与“坏”,明白“境由心生”;面对人我差别,不执着“亲”与“疏”,体会“自他不二”,减分别心的实践,体现在“慈悲”的生起:当不再用“我”的标准衡量他人,便能理解众生的苦乐,生起无缘大慈、同体大悲,内心从“对立”走向“统一”,从“狭隘”走向“包容”,达到“心量广大,遍周法界”的境界。

(四)减妄念:摄心一处,见本性

妄念是心性的“动态污染”,众生的心如同“猿猴”般躁动,前念未灭,后念已生,被外境牵引,在“过去—的思绪中不断消耗能量,无法安住当下,佛教认为,“一切唯心造”,妄念是烦恼的“现行”,减妄念的目的是让心“止于一处”,从而显现本有的清净本性(“定”生“慧”)。

减妄念的核心修行是“禅定”与“正念”,通过“数息观”“观呼吸”等方法,将注意力集中在呼吸、佛号或所缘境上,当妄念生起时,不跟随、不批判,只是“觉察”并轻轻带回,久而久之,心会逐渐平静,从“散乱”转为“专注”。《阿含经》中,佛陀将“心”比喻为“野马”,通过“系念”的训练,让野马般的心“调伏”下来,当妄念减少,心的“本觉”便会显现——如同乌云散尽,月光自然朗照,此时便能照见“五蕴皆空”“诸法实相”,获得真正的智慧与自在。

佛教减法的实践路径:从理论到生活的落地

佛教的减法并非高不可攀的玄谈,而是可以在日常生活中践行的具体方法,以下从“戒、定、慧”三学出发,梳理减法的实践路径:

| 修行层面 | 核心目标 | 具体实践 | 减法体现 |

|---|---|---|---|

| 持戒 | 减恶业,净身口意 | 受持“五戒”(不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒),规范行为。 | 减少因“身口意”恶业带来的烦恼与障碍,为减法修行奠定基础。 |

| 修定 | 减妄念,得专注 | 修习“止观”:通过“止”(专注一境)让心安定,通过“观”(智慧观照)洞察实相。 | 减少心念的散乱,从“被妄念控制”转为“觉察妄念”,逐步达到“一心不乱”的境界。 |

| 修慧 | 凡我执,证真理 | 学习“三法印”(诸行无常、诸法无我、涅槃寂静),运用智慧观照身心与世界。 | 减少对“常、乐、我、净”的错误认知,破除我执法执,证得“空性”智慧。 |

减法的终极意义:从“减束缚”到“显慈悲”

佛教的减法,最终指向的不是“消极的空白”,而是“积极的圆满”,当通过减法减除了物欲、我执、分别心、妄念等障碍,内心的“佛性”便会自然显现——本具的智慧与慈悲会毫无保留地流露,此时的“减”,是为了“加”:减去烦恼,增加智慧;减去对立,增加慈悲;减去束缚,增加自由。

正如禅宗所言“本来无一物,何处惹尘埃”,减法的极致,是让生命回归“本自具足”的清净状态,在这种状态下,人不再向外寻求认可,而是从内心生起力量;不再被外境所转,而是能“随缘不变,不变随缘”,以慈悲心对待一切众生,以智慧心面对一切境界,这便是佛教减法的终极意义:通过“减”的艺术,让生命从“有限”走向“无限”,从“烦恼”走向“菩提”,最终实现“自利利他、自觉觉他”的圆满人生。

相关问答FAQs

问题1:有人说佛教的减法是“消极避世”,如何看待这种观点?

解答:这种观点是对佛教减法的误解,佛教的减法并非否定生命、逃避责任,而是主动选择“不随烦恼转”的智慧,减物欲并非禁止正当生活所需,而是反对被物欲奴役;减我执并非否定自我价值,而是破除对“小我”的执着,从而生起对众生的“大我”慈悲,正如《法华经》所言“诸佛世尊,唯以一大事因缘故出现于世”,佛教减法的最终目的是“开示悟入佛之知见”,让众生觉悟生命真相,进而积极利他,历史上,许多高僧大德如玄奘、弘一法师等,正是通过减法修行,在个人解脱的同时,对社会、文化产生了深远影响,这恰恰体现了减法的“积极入世”精神。

问题2:现代人生活节奏快、压力大,如何在日常生活中践行佛教的减法?

解答:现代人的减法修行,不必刻意追求形式,可从“微小处着手”,融入日常生活:

- 物欲减法:定期“断舍离”,清理闲置物品,减少对“拥有”的执着;购物前问自己“是否真的需要”,培养“知足”心态;适当参与布施(如捐赠旧物、志愿服务),体会“给予”的快乐。

- 我执减法:遇到挫折时,用“观照”代替“抱怨”,觉察“我”的感受(如愤怒、委屈),但不认同“这就是我”,明白情绪只是暂时的心理现象;与人冲突时,尝试换位思考,减少“我对你错”的分别心。

- 妄念减法:每天抽出10分钟进行“正念呼吸”,专注感受呼吸的进出,当思绪飘走时,轻轻带回;减少刷手机、看短视频的时间,用“阅读”“静坐”代替碎片化信息输入,让心从“外驰”转为“内收”。

- 分别心减法:接触不同观点、不同人群时,保持“开放”心态,不急于评判;练习“慈心禅”,对自己、对他人、对众生默念“愿你平安、快乐、自在”,减少对立感。

减法的核心是“觉察”——在每一个起心动念处,看见自己的执着与烦恼,然后轻轻放下,久而久之,内心会逐渐变得清净、从容,即便身处喧嚣,也能保持一份“人间清醒”与“自在安然”。