佛教初传时期大致从西汉末年延续至东汉末年(约公元前1世纪至公元2世纪),是佛教从古印度传入中国的初始阶段,这一时期,佛教通过丝绸之路逐步进入中原,其传播呈现出依附本土文化、经典翻译零散、社会影响有限等特点,为后世佛教的本土化发展奠定了基础。

传入路径与早期记载

佛教传入中国的具体时间众说纷纭,但文献可考的最早记载见于西汉哀帝元寿元年(公元前2年),据《三国志·魏志·东夷传》注引《魏略·西戎传》,当时大月氏王使臣伊存向中国博士弟子景卢口授《浮屠经》(即佛经),这被视为佛教传入中原的明确起点,此时的传入主要通过陆上丝绸之路,西域僧侣沿着河西走廊进入中原,携带佛经、佛像,并通过口授或抄写的方式传播教义。

至东汉时期,随着丝绸之路的进一步畅通,佛教传入活动逐渐增多,据《后汉书·楚王英传》记载,东汉明帝永平八年(65年),楚王刘英“尚浮屠之仁祠”,遣使伊蒲塞(信士)斋奉丝帛,以祠浮屠(佛陀),这表明佛教已受到皇室贵族的关注,永平年间(58-75年),明帝遣使蔡愔、秦景等西域求法,在大月氏遇天竺高僧摄摩腾、竺法兰,得佛经佛像,永平十一年(68年)于洛阳建白马寺,中国第一座官办寺院由此诞生,佛教开始获得官方认可。

译经活动与代表人物

佛教初传的核心活动之一是佛经翻译,但因语言障碍、文化差异及规模限制,早期翻译呈现出“口授传译”“节选节译”的特点,且多依附于道家、儒家术语进行“格义”(用本土概念解释佛教教义),这一时期的译经者多为西域僧人,代表人物有三位:

-

摄摩腾与竺法兰:作为最早来华的译经僧,二人在白马寺合译《四十二章经》,全经约2000余字,言简意赅,阐述佛教基本教义(如“诸恶莫作,众善奉行”“心净则佛土净”),被视为中国第一部汉译佛经,其翻译风格质朴,对佛教在中国的初步传播起到奠基作用。

-

安世高:安息国太子,东汉桓帝建和二年(148年)至洛阳,通晓小乘佛教阿毗昙学和禅数之学,20余年间译经35部(现存17部),代表作《安般守意经》(讲禅法)、《阴持入经》(讲法相),系统介绍小乘禅观与“五蕴”“十二因缘”等理论,其翻译“义理明晰,不事文饰”,为中国禅学之滥觞。

-

支娄迦谶:大月氏人,东汉灵帝光和、中平年间(178-189年)在洛阳译经,专攻大乘般若学,译有《道行般若经》《首楞严经》等14部,首次将“般若性空”“菩萨行”等大乘思想引入中国,对魏晋般若学兴起影响深远,其翻译多由助手竺佛朔转译,文辞稍显晦涩,但思想开创性极强。

下表为初传时期主要译经者概况:

| 译经者 | 国籍 | 活动时期 | 主要译经 | 思想流派 | 历史意义 |

|---|---|---|---|---|---|

| 摄摩腾、竺法兰 | 印度/西域 | 东汉永平年间 | 《四十二章经》 | 早期佛教教义 | 首次系统译经,标志佛教正式传入 |

| 安世高 | 安息 | 东汉桓帝时期 | 《安般守意经》《阴持入经》 | 小乘禅数之学 | 奠定小乘禅学基础,推动修行实践 |

| 支娄迦谶 | 大月氏 | 东汉灵帝时期 | 《道行般若经》《首楞严经》 | 大乘般若学 | 开启大乘佛教传播,影响魏晋玄学 |

社会影响与依附现象

佛教初传时期,因文化隔阂与认知局限,其传播呈现明显的“依附性”特征,主要表现为三方面:

-

依附黄老道术:时人将佛教视为“方术”的一种,认为佛陀与老子、黄帝类似,是能“神通变化”“长生久视”的神仙,楚王刘英“浮屠与老子并列祠祀”,汉桓帝在宫中“黄老、浮屠之祠”并设,可见佛教被纳入本土神仙信仰体系。

-

依附儒家伦理:早期佛经翻译为适应中国社会,常借用儒家概念阐释教义,如《四十二章经》以“忠孝”为行善之本,强调“不杀仁”“不盗义”,将佛教五戒与儒家五常(仁义礼智信)比附,减少传播阻力。

-

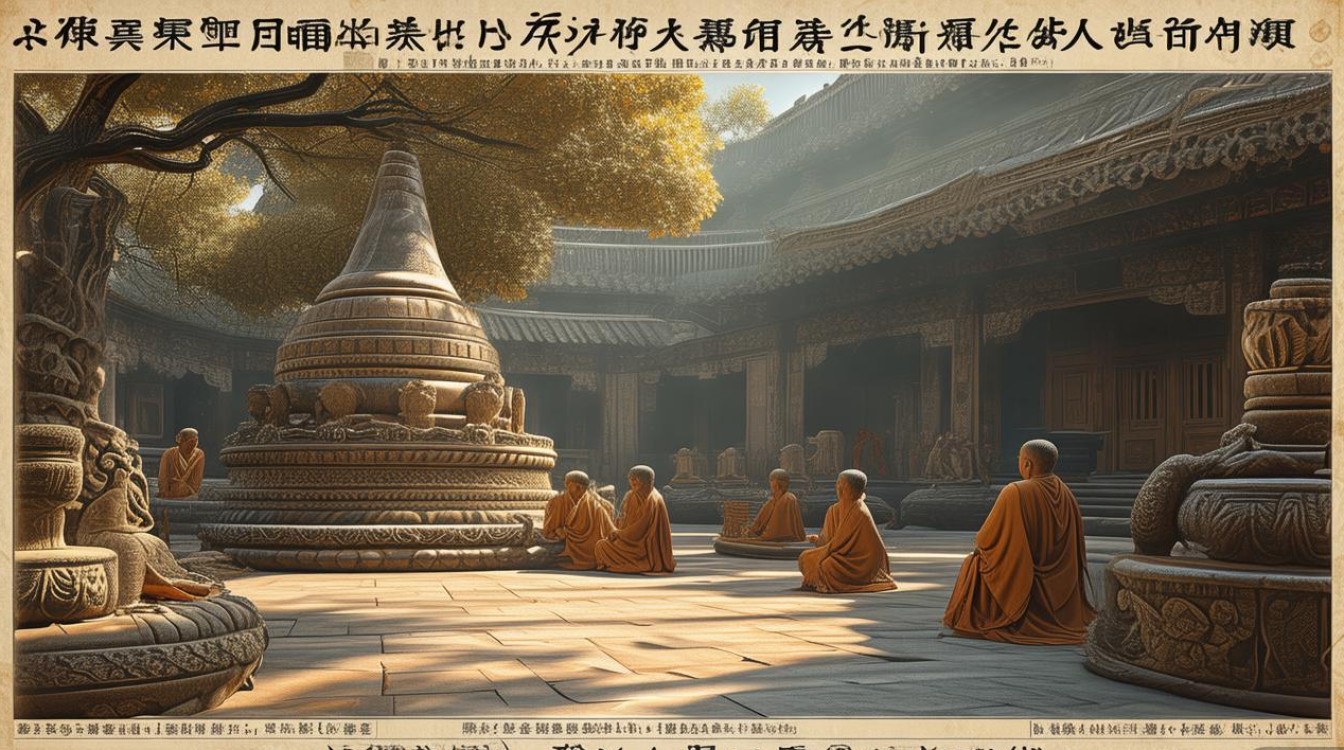

民间影响有限:佛教主要在上层社会(皇室、贵族、士人)中流传,民间接触多停留在“祈福禳灾”层面,尚未形成系统的信仰群体,寺院数量稀少(仅洛阳白马寺等少数官寺),僧侣多为西域来华者,本土出家制度尚未确立。

初传时期的局限与意义

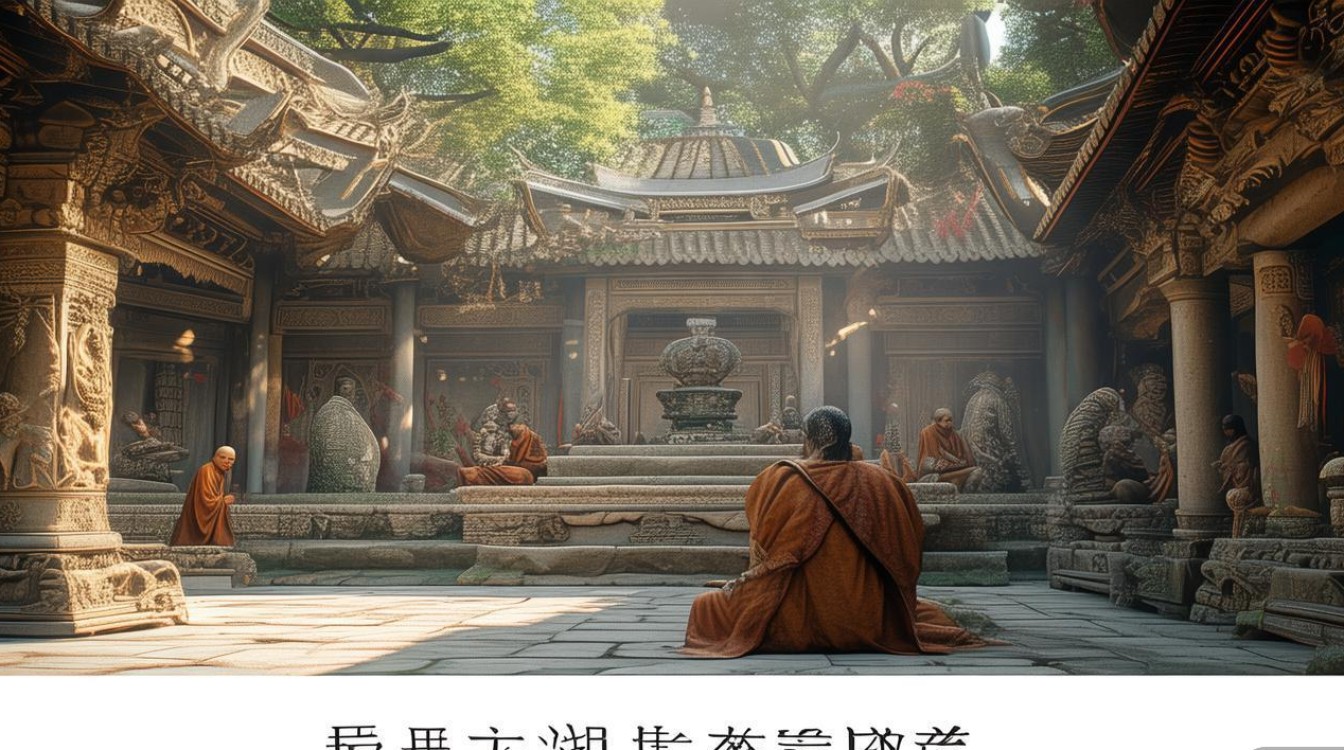

佛教初传虽规模有限,却开启了中国佛教史的序幕,其局限性在于:经典翻译零散,教义理解片面;缺乏本土僧侣与寺院体系;未形成独立的社会影响力,但历史意义更为深远:一是打通了中印文化交流的“佛教通道”,为后续大规模译经奠定基础;二是引入“因果报应”“轮回解脱”等新观念,冲击了中国传统思想格局;三是通过“格义”传播,为佛教与本土文化的融合(如魏晋南北朝的“儒释道”三教合流)埋下伏笔。

相关问答FAQs

Q1:佛教初传中国时,为何会被部分人视为神仙方术的一种?

A1:佛教初传时期,因文化认知局限,时人对佛教教义缺乏系统理解,加之西域僧侣多擅长神通变化(如“分身”“隐身”等),与本土神仙方术的“术”层面相似,统治者为巩固政权,倾向于将外来宗教纳入现有信仰体系,将佛陀与黄老并列,视其为能“祈福禳灾”的神祇,这种“以术解佛”的认知,使佛教在早期依附于黄老道术传播,直至魏晋玄学兴起后,其哲学内涵才逐渐被重视。

Q2:东汉时期的佛经翻译有哪些特点?对后世有何影响?

A2:东汉佛经翻译呈现三大特点:一是“口授传译”,译者多为西域僧人,需借助“舌人”(翻译)转述,语言准确性有限;二是“节选节译”,因需求有限,多选择短小经典或单品经文(如禅经、般若经片段),未形成系统翻译;三是“格义附会”,为适应本土文化,常用道家、儒家概念解释佛教术语(如以“道”译“菩提”,以“无”译“空”),其影响深远:一是开创汉译佛经传统,为鸠摩罗什、玄奘等后世译经家积累经验;二是引入“般若”“禅观”等核心思想,推动中国佛教哲学的形成;三是通过“格义”传播,促进佛教与本土文化的初步融合,为隋唐佛教宗派建立奠定基础。