弘一法师,俗名李叔同,是中国近代文化史上的传奇人物,他早年留学日本,专攻艺术与音乐,是新文化运动的先驱之一;中年出家,法名演音,号弘一,以弘律为己任,成为南山律宗第十一代祖师,他的人生轨迹如同一部跌宕的史诗,而他的诗歌,则是这部史诗中最动人的注脚,既有前期的风雅与感怀,也有后期的空灵与禅意,记录了他从“李叔同”到“弘一法师”的精神蜕变。

诗歌:从“有情”到“无情”的心灵轨迹

弘一法师的诗歌创作,以出家为界,呈现出截然不同的风貌,这背后是他生命境界的升华。

前期:风流才子的世情吟唱

出家前的李叔同,是意气风发的文人与艺术家,诗歌中充满了对生命、友情、自然的细腻感知,带着浓郁的文人气息与浪漫色彩,这一时期的作品,多以抒情为主,语言清丽,情感真挚,既有对青春易逝的感慨,也有对友情的珍视,还有对自然的热爱。

最广为人知的《送别》,便是他前期的代表作:“长亭外,古道边,芳草碧连天,晚风拂柳笛声残,夕阳山外山,天之涯,地之角,知交半零落;一壶浊酒尽余欢,今宵别梦寒。”这首诗以“送别”为题,却超越了单纯的离愁别绪,融入了对人生聚散无常的哲思,短短几句,勾勒出长亭、古道、芳草、夕阳等经典意象,画面感极强,而“知交半零落”的慨叹,又暗含了对时光流逝、人情冷暖的体悟,既有文人的细腻,又有少年人的纯粹。

早年的《春游》也充满生机:“春风吹面薄于纱,春人妆束淡于画,游春人在画中行,万花飞舞春人下。”诗歌以轻快的笔触描绘春日景象,春风、春人、春花构成一幅流动的画卷,字里行间洋溢着对生活的热爱,此时的李叔同,还是一位沉浸在艺术与美好中的“翩翩公子”。

后期:弘一法师的禅意偈语

1918年,李叔同在杭州虎跑寺出家,法名演音,号弘一,从此,他的诗歌风格发生了根本性的转变——从关注“有情”的世间,转向体悟“无情”的空性;从抒发个人情感,转向传递佛法智慧,后期的诗歌多为偈语、佛理诗,语言质朴,意境空灵,充满了对“无常”“无我”“慈悲”的体悟,少了几分文人的雕琢,多了几分僧人的通透。

出家后的作品,如《送日本友人归国》:“一花一叶,孤芳致洁,昏鸦夕栖,铅华澹沓。”寥寥数语,以“花”“叶”喻清净心,以“孤芳”表修行志,语言简练却意境深远,不再有前期的缠绵悱恻,而是转向对“清净”的追求,再如《晚晴集》中的名句:“君子之交,其淡如水,执象而求,咫尺千里。”原是《菜根谭》中的句子,却被弘一法师引为偈语,用以阐释人际交往的真谛——淡中见真,离相方能得道。

他晚年的诗歌更趋平淡,如《无题》:“处处随缘无不可,人间到处有芳草。”看似随意的笔触,却蕴含着“随缘不变,不变随缘”的佛法智慧;又如《悲欣交集》:“悲欣交集,见见非见,见非是见,见还是见。”看似矛盾的词语组合,实则暗含对“生灭”“来去”的超脱,此时的弘一法师,已将诗歌作为修行的载体,每一句都是对生命本质的叩问。

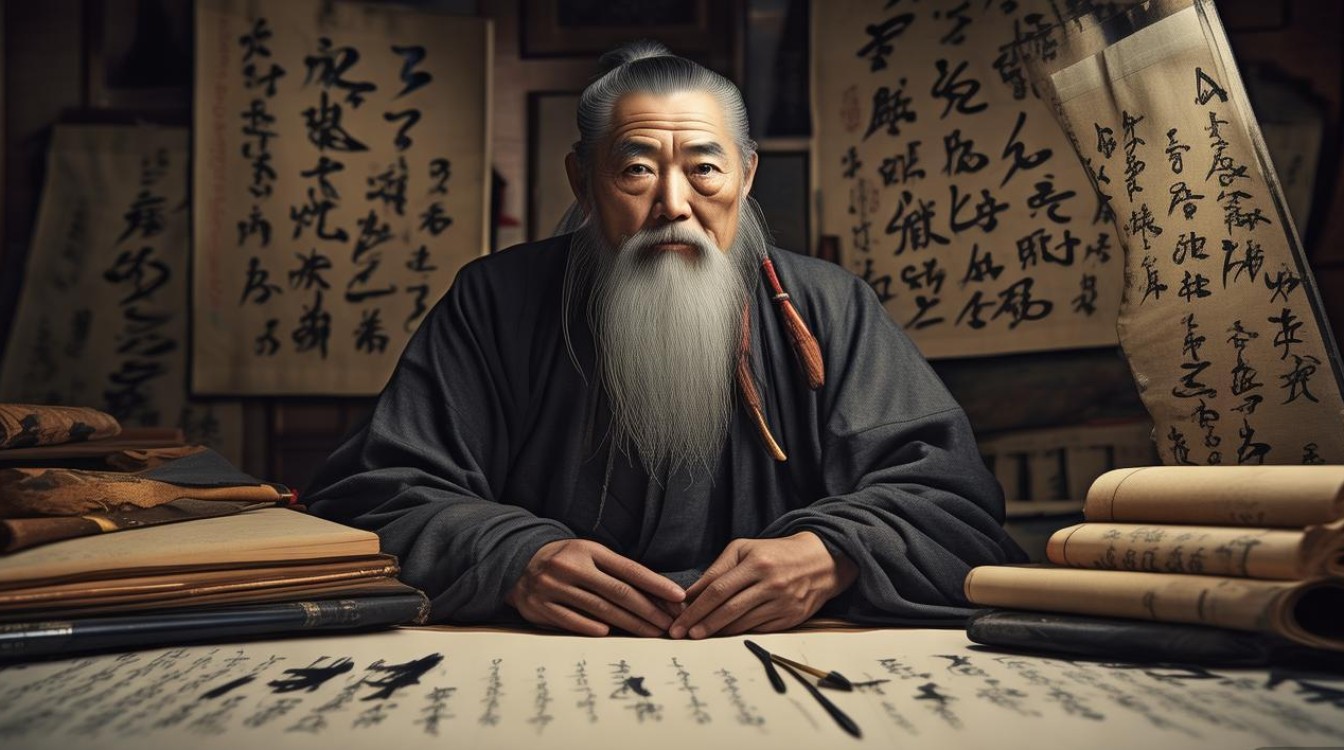

前后期诗歌风格对比

为更清晰地展现弘一法师诗歌的转变,以下从主题、风格、意象、语言四个维度进行对比:

| 时期 | 主题 | 风格 | 代表意象 | 语言 |

|---|---|---|---|---|

| 出家前 | 世情、友情、自然、青春 | 抒情、浪漫、细腻 | 长亭、古道、芳草、夕阳 | 清丽、典雅、富有韵律 |

| 出家后 | 佛理、无常、清净、慈悲 | 空灵、禅意、质朴 | 花叶、孤芳、昏鸦、铅华 | 简练、平淡、富含哲思 |

诗歌背后的精神世界

弘一法师的诗歌,不仅是文学创作,更是他生命境界的真实写照,前期的他,在“艺术”与“人生”中寻找美,诗歌是对“有情世间”的热爱;后期的他,在“佛法”与“修行”中证悟真,诗歌是对“无情无我”的体悟,他曾说:“文艺应使人渐入清净之境”,这句话恰如其分地概括了他诗歌的追求——无论是前期的风雅,还是后期的禅意,最终都指向“清净”的生命境界。

他的诗歌之所以动人,正是因为“真”——前期对情感的真诚,后期对信仰的真诚,从“李叔同”到“弘一法师”,他的人生是一场“放下”的修行,而他的诗歌,则是这场修行中最珍贵的记录,让我们看到一个灵魂如何在“入世”与“出世”之间,找到内心的安宁与圆满。

相关问答FAQs

Q1:弘一法师最经典的诗歌是哪一首?它为何能流传至今?

A1:弘一法师最经典的诗歌无疑是《送别》,这首诗能流传至今,首先在于其普世情感——对友情的珍视、对离别的无奈,是人类共通的情感体验,容易引发共鸣;其次在于其艺术魅力,“长亭外,古道边”等意象构成经典的送别画面,语言质朴却意境悠远,旋律(由友人约翰·P·奥德威作曲)优美动人,传唱度极高;最后在于其哲思深度,“知交半零落”“今宵别梦寒”等句,不仅写离别,更写出了人生聚散无常的宿命感,超越了时代与个体的局限,成为永恒的经典。

Q2:弘一法师出家后,诗歌风格为何发生如此大的转变?

A2:弘一法师出家后诗歌风格的转变,核心原因是他生命境界的根本变化,出家前的李叔同,是“以艺载道”的文人,诗歌是他抒发情感、表达审美的方式;出家后的弘一法师,是“以律悟道”的僧人,诗歌成为他修行弘法的工具,从关注“自我”到体悟“众生”,从追求“艺术之美”到追求“佛法之真”,他的诗歌自然从“有情”的感怀转向“无情”的空灵,他曾说:“心有所攀缘,即是系缚。”放下世俗情感后,他的诗歌不再执着于“美”,而是指向“真”与“善”,这种转变是修行境界的自然流露,也是其诗歌后期风格质朴空灵的根本原因。