安徽,这片长江淮河滋养的土地,自古便是佛教文化的重要传承地,境内九华山作为中国佛教四大名山之一,地藏菩萨道场,千百年来高僧辈出,出家法师们以“上求佛道,下化众生”为己任,在修行弘法、文化传承、社会服务等方面书写着独特篇章,从历史深山的古德高僧到融入现代社会的弘法者,安徽出家法师群体既坚守佛教根本精神,又积极回应时代需求,成为连接传统与当代的重要纽带。

历史传承与道场根基

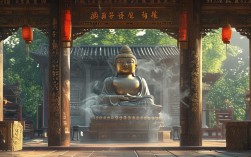

安徽佛教的兴盛,始于九华山的开山,唐代新罗僧人金乔觉(地藏菩萨化身)渡海来华,驻锡九华山,苦修七十五载,肉身不坏”,被尊为地藏菩萨应化,九华山也因此成为汉传佛教中地藏信仰的核心道场,明清时期,九华山寺院林立,全山有“丛林庵堂八百座,僧众数千人”的盛况,涌现出如祇园寺月身宝殿的隆山法师、化城寺的定慧法师等一代高僧,他们以戒律为基、以禅观为要,奠定了九华山“大悲、苦行、愿力”的修行特色。

除九华山外,安徽其他地区佛教也源远流长:安庆迎江寺因“万里长江第一塔”振风塔闻名,历代住持多致力于弘扬净土法门;合肥明教寺为汉代古刹,曾是禅宗重要道场;芜湖广济寺则以药师信仰著称,法师们多倡导“消灾延寿、利乐有情”的修行理念,这些道场共同构成了安徽佛教“禅净双修、显密融通”的多元格局,为出家法师提供了修行与弘法的沃土。

代表人物与弘法实践

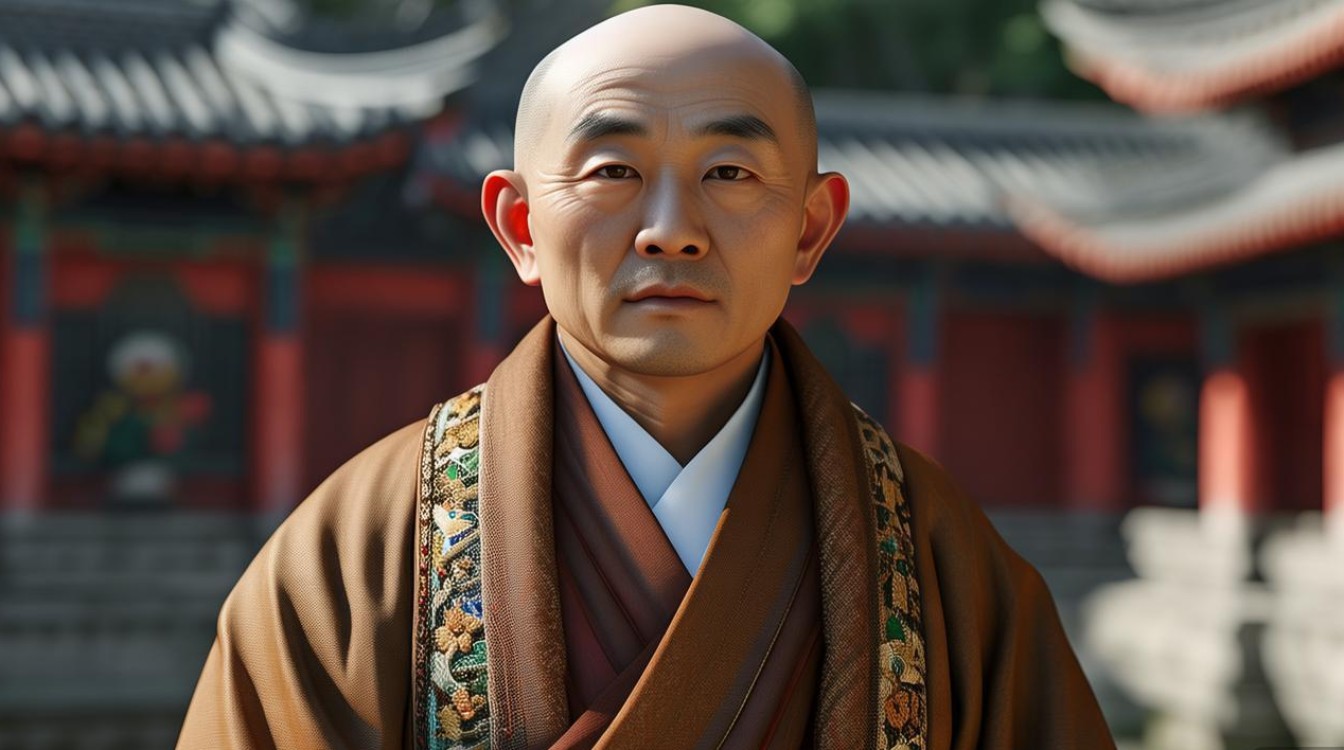

当代安徽出家法师群体中,既有坚守传统的长老,也有锐意创新的中青年僧才,他们在不同领域践行着佛教的慈悲精神。

以下为部分代表性法师的简要信息:

| 法名 | 所属寺院 | 主要贡献 | 弘法特色 |

|---|---|---|---|

| 释慧庆 | 九华山百岁宫 | 现任九华山佛教协会会长,推动九华山文化保护与慈善事业 | 以“地藏精神”为核心,倡导“人间佛教”,创办“九华山爱心基金”,帮扶贫困学子与孤寡老人 |

| 释宽容 | 安庆迎江寺 | 主导迎江寺千年古刹修复,创办“迎江寺文化论坛” | 弘扬净土法门,结合传统文化举办“禅意书画展”“梵音音乐会”,推动佛教与艺术融合 |

| 释心广 | 合肥明教寺 | 现任明教寺住持,开设“都市禅修营” | 适应现代弘法需求,将禅修与心理学结合,在城市社区推广“生活禅”,引导信众在日常生活中修行 |

| 释妙江 | 池阳甘露寺 | 专研《华严经》,创办“华严学社” | 以教观双行为要,定期举办“华严法会”,培养青年僧才,致力于经典研究与当代阐释 |

这些法师中,有的如释慧庆,立足九华山道场,将地藏菩萨“我不入地狱,谁入地狱”的大悲精神融入慈善实践,每年组织僧众与信众参与扶贫、救灾、助学等活动,累计捐助物资超千万元;有的如释心广,面对现代社会快节奏生活,创新弘法形式,在明教寺开设“都市禅修营”,通过短期禅修、心理疏导等方式,帮助都市人缓解压力、寻找内心平静;还有的如释宽容,以文化为纽带,在修复迎江寺古建筑的同时,举办跨宗教、跨文化交流活动,让更多人了解佛教文化的当代价值。

修行特色与时代精神

安徽出家法师的修行,既传承了汉传佛教“戒定慧”三学体系,又融入地域文化特色,形成了“悲智双运、契理契机”的鲜明风格。

以“苦行”为基,践行大悲精神:九华山法师历来以“苦行”著称,如明代无瑕法师,以“刺舌血”书写《大方广佛华严经》,历时十余年,血经至今保存于九华山化城寺,当代法师虽身处现代社会,仍坚持“农禅并重”,在寺院周边开垦农田,自耕自食,减少对外依赖,这种“一日不作,一日不食”的百丈家风,成为修行的重要实践。

以“经典”为要,深研教理教义:安徽法师注重经典研习,尤其重视《地藏经》《华严经》《阿弥陀经》等,如九华山佛学院定期举办“经典研修班”,邀请国内外学者授课,培养僧才的教理素养;释妙江法师带领“华严学社”团队,历时十年完成《华严经今译》,让古老的经典更贴近现代读者。

以“适应”为方,融入现代社会:面对信息化、全球化时代,安徽法师积极拥抱现代弘法工具,释慧庆法师开通短视频账号,以“地藏故事”“禅意人生”为主题,吸引百万粉丝;许多寺院开设微信公众号,提供在线礼佛、经典学习、慈善捐赠等服务,让佛教文化突破时空限制,走进更多人的生活。

社会贡献与人间佛教

安徽出家法师始终秉持“人间佛教”理念,将修行与社会服务紧密结合,在慈善、教育、文化保护等领域发挥着重要作用。

在慈善公益方面,除了常态化的扶贫助学,法师们还在疫情期间组织“抗疫爱心捐赠”,为一线医护人员送去防护物资;在洪水、地震等自然灾害发生后,第一时间带领信众捐款捐物,参与灾后重建。

在教育文化方面,九华山佛学院、迎江寺佛学班等机构培养了大批僧才,他们毕业后回到各地寺院,成为弘法中坚;法师们积极参与传统文化保护,如修复古寺建筑、整理佛教典籍、开展非遗项目“九华山庙会”的传承活动,让佛教文化成为安徽文化软实力的重要组成部分。

在生态保护方面,九华山法师倡导“绿色寺院”理念,推动垃圾分类、植树造林,将“依正不二”的佛教生态观转化为实际行动,守护九华山“天然氧吧”的生态环境。

安徽出家法师群体,是佛教文化在安徽大地上的鲜活载体,他们以古德为榜样,以经典为依归,在修行中体悟真理,在服务中践行慈悲,无论是深山古寺的苦行僧,还是都市道场的弘法者,他们都在用自己的方式诠释着“庄严国土、利乐有情”的佛教理想,让古老的佛教文化在新时代焕发出蓬勃生机。

FAQs

Q1:安徽出家法师如何平衡传统修行与现代弘法的关系?

A1:安徽出家法师以“不变随缘”为原则,在坚守传统修行核心的同时,积极适应现代弘法需求,日常坚持早晚课诵、过堂、禅坐等传统修行,确保法身慧命的成长;利用短视频、直播、线上佛学课程等现代工具,将佛教经典、修行故事转化为通俗易懂的内容,吸引年轻群体,如释心广法师在明教寺开设的“都市禅修营”,既保留打坐、诵经等传统禅修环节,又融入心理学讲座、职场压力疏导等现代元素,让信众在“传统与现代的融合”中找到修行的切入点,实现了“修行不离心,弘法不离世”的平衡。

Q2:九华山肉身菩萨现象与法师修行有何关联?

A2:九华山肉身菩萨现象是修行成就的特殊体现,与法师长期的“戒定慧”修行密切相关,据史料记载,肉身菩萨多为长期坚持素食、苦行、禅定,且具足大愿力的修行者,如明代无瑕法师,以刺舌血写经,百余岁圆寂后肉身不腐;现代释定慧法师,一生持戒精严,常行慈悲,圆寂后肉身亦被妥善保存,法师们认为,肉身菩萨并非刻意追求的结果,而是“戒定慧”熏修到一定境界的自然显现,其核心在于“心无所着、愿力深重”,九华山法师以此为榜样,在修行中注重“戒律清净、慈悲济世”,认为唯有将个人修行与利益众生相结合,才能契入佛法真谛,这种精神也成为九华山修行文化的核心内涵。