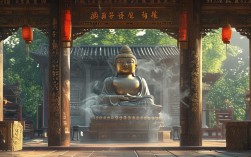

佛教烧香,作为传承两千余年的宗教仪式与文化符号,其内涵远不止于“焚香祈福”的表层意义,它既是佛教徒表达虔诚的修行方式,也是连接信仰与生活的文化纽带,更承载着东方哲学中对“清净”“供养”“心香”的深刻体悟,从古印度犍陀罗艺术中的香炉图像,到敦煌壁画里“飞天献香”的飘逸姿态,再到现代寺院袅袅升起的青烟,佛教烧香始终以“图”的形式,在视觉与精神层面构建着人与佛、人与自然的对话空间。

历史溯源:从“香为佛使”到“东传入华”

佛教烧香的源头可追溯至古印度的吠陀传统,在早期婆罗门教中,香作为祭祀天神的媒介,象征着“净”与“敬”,佛教创立后,释迦牟尼将香纳入修行体系,在《华严经》《法华经》等经典中,香被赋予“通达佛国”“传递心信”的象征意义。《贤愚经》记载,佛陀弟子富楼那以“香供”礼佛,因心至诚,香气飘至十方佛国,获佛陀赞许“香为佛使”,这种“以香代心”的理念,随佛教东传逐渐与中国本土文化融合。

汉代佛教初入中原,烧香与中原的“燎祭”“佩兰”习俗结合,形成“礼佛焚香”的雏形,魏晋南北朝时期,随着石窟艺术的兴起,烧香场景被大量刻画:敦煌莫高窟第257窟的“鹿王本生图”中,供养人手持香炉跪拜;云冈石窟第12窟“音乐窟”,飞天手持香囊与乐器,在佛国净土中起舞,这些“佛教烧香图”不仅是宗教艺术的呈现,更记录了香从“祭祀工具”到“修行载体”的文化演变,唐代以降,禅宗兴起,提出“心香即真香”,烧香从外在仪式转向内在修心,明代《禅门日诵》中的“供养咒““戒真香”等仪轨,进一步规范了烧香的文化内涵。

核心象征:戒定真香与三宝供养

佛教烧香的核心,在于以“香”为载体,表达对“三宝”(佛、法、僧)的供养,并通过仪式践行“戒、定、慧”三学,其象征意义可归纳为三重维度:

“戒定真香”:修行的内在隐喻

《大乘义章》云:“戒防诸恶,定息乱念,慧断无明。”佛教认为,香之“清”对应“戒”——戒除恶念,如香无杂味;香之“静”对应“定”——禅定入静,如香无动摇;香之“妙”对应“慧”——通达智慧,如香遍十方,烧香并非“贿赂神佛”,而是通过外在的“香”,提醒内在的“戒定真香”,唐代永嘉玄觉《证道歌》言:“烧香焚香性是空,空性寂然见如来”,更将烧香与“空性”观结合,强调“心香”比形香更重要。

“供养三宝”:信心的具象表达

在佛教仪式中,香与花、灯、涂、果、乐并称“六供”,其中香居首位。《华严经》描述“香云盖”庄严:“诸佛菩萨以香云遍覆法界,令众生蒙香光熏修,得无上菩提。”三支香分别供养佛(觉悟)、法(真理)、僧(修行者),象征“皈依三宝”的坚定信心,寺院大雄宝殿前的香炉,常刻“炉烟袅袅”四字,正是“以香供佛”的视觉符号——青烟直上,喻意信心直达佛国;香气弥漫,象征佛法广被众生。

“传递心信”:无形的沟通媒介

香无相无色,却能穿透时空,成为“心”的使者。《维摩诘经》言:“香为佛使,通达十方。”佛教徒烧香时,常默念“愿此香烟,供养三宝,愿生净土,愿度众生”,通过香气将心愿传递给佛菩萨,这种“以香为媒”的沟通,超越了语言的局限,体现了东方文化“于无声处听惊雷”的含蓄与虔诚。

仪式规范:从备香到回向的修行次第

佛教烧香并非随意焚香,而是有一套完整的仪式规范,每一步都蕴含修心之意,以下是寺院烧香的主要流程及文化内涵:

| 步骤 | 动作要点 | 文化内涵 |

|---|---|---|

| 备香 | 选天然檀香、沉香(长度15cm左右,无断折),或寺院流通的环保香;避免化学香、粗香。 | 天然香象征“清净无染”,化学香违背佛教“护生”理念(避免污染环境与众生呼吸)。 |

| 持香 | 双手将香举至眉心,香头朝外,默念“南无本师释迦牟尼佛”(三称)。 | 举香至眉心,表“恭敬心”;香头朝外,表“不向外求,向内修心”。 |

| 上香 | 将香插入香炉,第一支插中间(供佛),第二支插右边(供法),第三支插左边(供僧)。 | 三支香分别对应“佛、法、僧”,顺序不可颠倒,象征“皈依三宝”的次第。 |

| 观想 | 上香后合掌,默念“愿此香云,遍覆十方,供养三宝,祈愿众生离苦得乐”。 | 以香为缘,观想佛菩萨光中充满香气,自身与众生同沐佛恩,培养“无缘大慈,同体大悲”。 |

| 礼佛 | 绕佛塔或佛殿右绕(顺时针)三圈,每圈合掌问讯,步履缓慢,心无杂念。 | 右绕表“随顺佛教”,三圈表“佛、法、僧”三宝具足;缓慢行走,表“制心一处,无事不办”。 |

| 回向 | 双手合掌,默念“愿以此功德,庄严佛净土;上报四重恩,下济三途苦;若有见闻者,悉发菩提心;尽此一报身,同生极乐国”。 | 将个人功德回向给一切众生,破除“我执”,践行“自利利他”的大乘精神。 |

禁忌与当代价值:从形式到精神的回归

佛教烧香虽重仪式,更重“心诚”,若执着于“烧越多越好”“越高越好”,则违背“以心为本”的初衷,以下需注意的禁忌,实为对“形式与精神”平衡的提醒:

- 忌贪多求奢:一支香亦可表虔诚,烧高香、大香反而易生攀比心,且污染环境,如今国内多数寺院已推行“文明烧香”,限制香炉高度,提倡“三支清香”或“电子香”。

- 忌心不专一:烧香时需“身、口、意”清净,忌嬉笑喧哗、玩手机,更忌将烧香当作“交易”(如“烧香保佑升官发财”)。《法句经》云:“心为法本,心尊上尊”,心诚则灵,非香之多少。

- 忌轻慢圣物:香炉、供具为佛所依,不可随意踩踏、触碰;香灰需待自然冷却后处理,不可用水浇灭(表“智慧之火不可灭”)。

在当代社会,佛教烧香的文化价值更在于“精神疗愈”,当都市人面对焦虑与浮躁,寺院的一缕清香,能让人暂时放下外界的喧嚣,回归内心的宁静,正如弘一法师所言:“烧香不在多,心诚则灵;拜佛不在勤,悟道则成。”这种“以香修心”的智慧,正是佛教烧香跨越时空的生命力所在。

相关问答FAQs

Q1:佛教烧香一定要烧三支吗?分别代表什么?

A:传统上以三支香为主,分别代表“佛、法、僧”三宝:第一支供佛,象征皈依佛,觉而不迷;第二支供法,象征皈依法,正而不邪;第三支供僧,象征皈依僧,净而无染,但若因环境限制(如寺院禁明火),一支香或心香(默念供养)亦可,关键在于“心诚”。

Q2:为什么有些寺院禁止烧高香、大香?

A:高香、大香(通常指1米以上)易引发安全隐患(如火灾),且燃烧时产生大量PM2.5和有害气体,污染寺院环境与信众健康,佛教提倡“清净供”,三支清香已足够表达虔诚,寺院禁烧高香实为践行“护生”(护众生生命、护环境清净)的理念,避免将宗教仪式异化为“形式主义”。