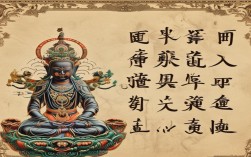

,承载着千年佛教文化的精神内核,是僧团“勤修戒定慧,息灭贪嗔痴”的具体实践,这一制度源于印度佛教的“六时行道”(昼三时、夜三时),传入中国后,与本土农耕文明的“晨昏定省”相结合,逐渐形成规范化的仪轨,唐代百丈怀海禅师制定《百丈清规》后,早晚课更成为丛林生活的必修功课,至今仍保持着旺盛的生命力。

早晚课的结构与内容:从“破晓”到“星夜”的精神修行

寺庙的早晚课以“日升月恒”为时间坐标,通过固定的经文、仪轨与梵呗,构建起完整的修行闭环,早课通常在凌晨3:30至5:00进行,以“破无明、开智慧”为核心;晚课多在傍晚17:30至19:00进行,以“忏罪业、安身心”为宗旨,具体内容因宗派(禅、净、律、密等)略有差异,但核心框架高度一致,以下以汉传佛教常见仪轨为例,通过表格呈现其结构:

| 环节 | 象征意义 | ||

|---|---|---|---|

| 起板 | 僧值敲板,僧众闻板声集于大殿 | 同左 | 整肃身心,收摄散乱 |

| 礼佛 | 礼佛三拜,唱“炉香赞” | 礼佛三拜,唱“戒定真香” | 以香供佛,表达虔诚 |

| 诵经 | 《楞严咒》(全称《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》)→《大悲咒》→《十小咒》→《心经》 | 《阿弥陀经》→《大忏悔文》(即《八十八佛忏悔文》)→《蒙山施食》 | 早课:以咒力护持,破除烦恼;晚课:以经文忏罪,济度幽冥 |

| 赞偈 | 唱“赞佛偈”“韦驮菩萨赞” | 唱“弥陀赞”“蒙山食赞” | 赞佛功德,回向众生 |

| 回向 | 念“普回向偈”,将功德回向法界众生 | 同左 | “自利利他”,体现佛教无缘大悲精神 |

| 结束 | 僧值领唱“韦驮菩萨圣号”,礼佛退班 | 念“蒙山施食”回向偈,礼佛退班 | 以护法神护佑,结束一日修行 |

诵经的意义:不止于“念”,更在于“修”

早晚课诵经并非简单的“念经任务”,而是融合了“戒、定、慧”三学的深度修行,从个人层面看,诵经是“止观双运”的实践:专注持诵时,心念随文字流转,可收摄散乱心,培养“定力”;理解经文义理时,又能引发智慧观照,破除我执,心经》的“色不异空,空不异色”,引导修行者超越二元对立,体悟实相;《大悲咒》的“愿诸众生,永具安乐及安乐因”,则是对慈悲心的直接熏修。

从僧团层面看,早晚课是“和合增上”的纽带,数百名僧众共聚大殿,同声诵念,梵音缭绕中形成强大的“共修磁场”,既可互相策励,也能以集体力量感召护法,这种“共修”传统,正是佛教“六和敬”(身和同住、口和无诤、意和同悦、戒和同修、见和同解、利和同均”)理念的生动体现。

从文化层面看,诵经是佛教艺术的载体,梵呗音乐(如“赞佛偈”的悠扬、“蒙山施食”的庄严)、书法(经文抄写)、建筑(大殿的庄严氛围)等,都与诵经仪轨深度融合,构成了独特的佛教文化景观,唐代善导大师创立的“净土宗梵呗”,至今仍在日本、韩国及中国台湾地区流传,成为跨文化佛教交流的纽带。

现代传承:古老仪轨的时代新生

在当代,寺庙早晚课既坚守传统,又与时俱进,许多寺院仍保留着“手抄经文”“口传心授”的传承方式,如福建莆田广化寺的“梵呗培训班”,年轻僧人需通过数年学习才能掌握完整的诵经仪轨;寺院也借助现代传播手段,通过直播、短视频等形式,让信众“云端参与”早晚课,2023年杭州灵隐寺“云早课”单场观看量超百万人次,让古老的诵经文化走进大众生活。

早晚课的“精神内核”也在不断延伸,不少寺院将“环保理念”融入回向偈,加入“回向法界一切众生,共护地球家园”的内容;部分都市寺院还开设“职场人早课”,用简化的诵经仪轨帮助现代人缓解焦虑、找回内心平静,这种“守正创新”,让早晚课在现代社会仍焕发着强大的生命力。

相关问答FAQs

Q1:普通人可以参加寺庙的早晚课诵经吗?需要注意什么?

A:可以,大多数寺院欢迎信众和游客参加早晚课,但需遵守基本礼仪:①提前到达(早课需凌晨抵达,晚课提前15分钟入场),穿着朴素(避免暴露、鲜艳的服装);②进入大殿后保持安静,不随意走动、拍照;③诵经时可合掌静听,或随僧众轻声跟念(若不熟悉经文,专注聆听即可);④结束后随大众礼佛退班,不喧哗,部分寺院可能要求提前登记,建议出行前联系寺院确认。

Q2:诵经时是否需要理解经文意思?听不懂怎么办?

A:诵经的核心是“诚心专注”,而非强求“完全理解”,初期可侧重“随文入观”——专注发音,感受经文的节奏与力量;长期参与后,可通过法师开示、阅读经注(如《心经》的《般若波罗蜜多心经讲记》)逐步理解义理,若听不懂经文,不妨将其视为“声音的修行”,以梵呗音乐为媒介,收摄身心,培养定力,正如太虚大师所言:“念佛念咒,贵在一心不乱,不在解义。”