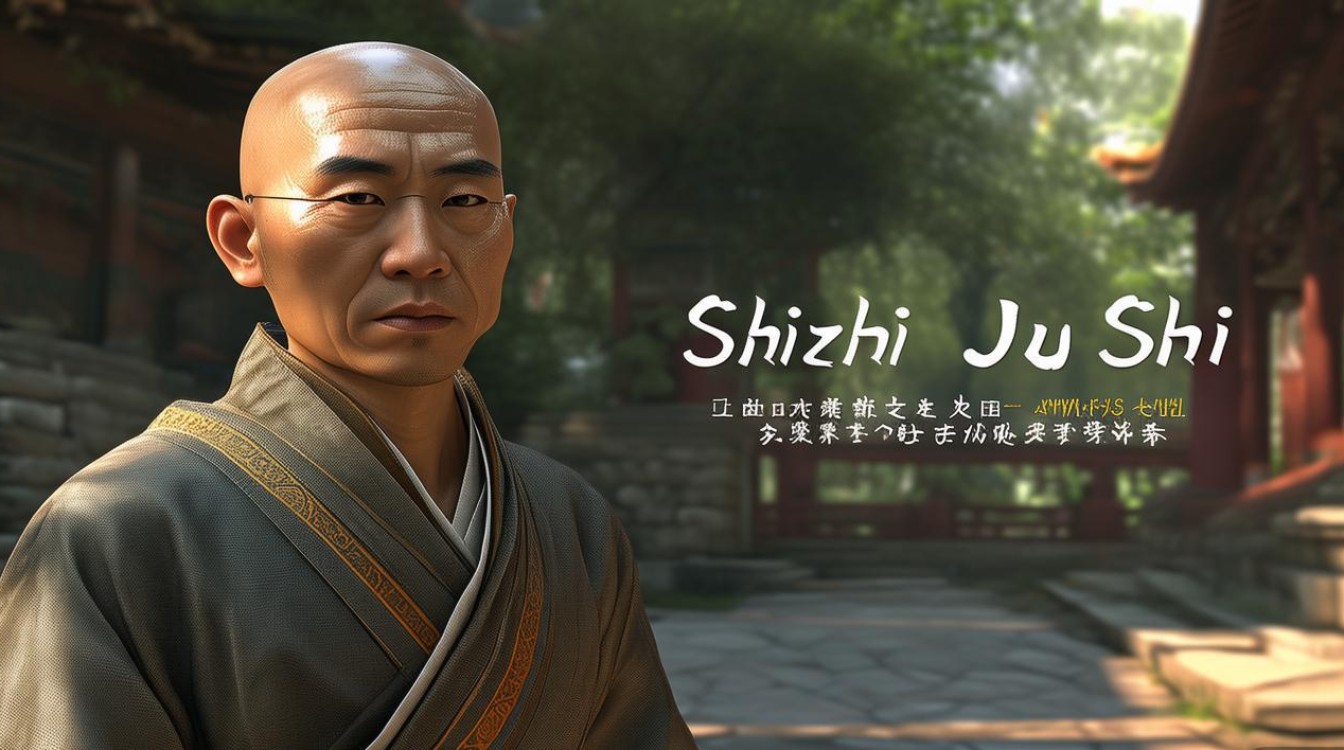

释智聚法师是当代佛教界德高望重的僧伽,以其深厚的佛学造诣、精严的禅修实践与慈悲的利生事业,成为连接传统佛法与现代社会的桥梁,法师俗姓李,1965年出生于江苏扬州一个书香世家,自幼受家庭熏陶,熟读儒家经典,青年时期因体悟人生无常,于1985年依止镇江金山寺慈舟法师剃度出家,次年于南京栖霞寺受具足戒,出家后,他先后参学于中国佛学院、斯里兰卡科伦坡大学佛学研究所,系统研习三藏经典,兼通汉传、南传佛教,尤以禅宗与净土宗的融合实践著称。

法师的修行历程以“解行并重”为根本,早年在金山寺担任知客期间,他每日处理寺院事务之余,坚持早晚课诵、坐香参禅,常于劳作中体悟“运水搬柴皆是妙道”的禅意,1990年,他赴浙江普陀山闭关三年,深入《华严经》《楞严经》等大乘经典,期间撰写《关中日记》,记录了对“一心三观”“法界缘起”等教义的证悟心得,出关后,法师先后住持过扬州大明寺、镇江定慧寺,致力于寺院修复与僧伽教育,创办“智聚佛学院”,培养青年僧才,课程涵盖教理、禅修、梵文、现代管理学,旨在培育“悲智双运、契理契机”的新时代僧伽。

在弘法事业中,法师倡导“人间佛教”理念,强调佛法应服务于现实生活,他常开示:“佛法不是逃避现实的象牙塔,而是解决人生困惑的智慧源泉。”为此,他积极推动慈善公益,成立“智聚慈善基金会”,累计资助贫困学生数千名,帮扶孤寡老人数百户;他每年举办“禅修夏令营”“家庭佛法营”等活动,将禅修与现代心理学、健康管理相结合,帮助都市人缓解压力、安顿身心,其弘法风格深入浅出,善于用生活比喻阐释深奥教义,如以“茶杯盛水”喻“心无所著”,以“春种秋收”喻“因果不虚”,深受大众喜爱。

法师的思想核心可概括为“禅净融合,悲智双运”,他认为禅宗的“明心见性”与净土宗的“持名念佛”并非对立,而是相辅相成:“禅是悟门,净是归途,以禅导净,则念佛有禅味;以净助禅,则参禅有归宿。”这一理念在其著作《禅净与现代人生》《心经的生活智慧》中多有体现,书中将传统佛法与现代生活紧密结合,探讨如何在职场、家庭中践行菩萨道,他还重视佛教文化的国际传播,曾多次赴欧美、东南亚地区讲学,推动中西方佛教文化交流,被誉为“文化交流的使者”。

| 阶段 | 时间 | 主要贡献与成就 |

|---|---|---|

| 出家参学 | 1985-1990 | 依止慈舟法师出家,系统学习戒律与经典 |

| 闭关证悟 | 1990-1993 | 普陀山闭关三年,深入研修大乘教义 |

| 住持寺院 | 1993-2010 | 修复大明寺、定慧寺,创办智聚佛学院 |

| 弘法利生 | 2010至今 | 推动慈善公益,举办禅修活动,著书立说 |

释智聚法师的一生,是“以戒为师,以法为依”的生动写照,他不仅以自身的修行实践诠释了佛法的真谛,更以慈悲的行动将智慧之光洒向人间,成为无数学佛者的精神导师,其倡导的“生活即修行”“禅净融合”等理念,为现代社会中的人们提供了安身立命的良方,彰显了佛教历久弥新的时代价值。

FAQs

问:释智聚法师所说的“生活即修行”具体如何实践?

答:法师认为,修行不必脱离日常生活,而是在当下的每个起心动念中保持觉知,工作时全神贯注、不散乱,是修“定”;待人时慈悲包容、不计较,是修“慧”;吃饭时细嚼慢咽、不分别,是修“正念”,将佛法融入行住坐卧,在平凡生活中磨炼心性,便是修行的真谛。

问:法师的禅净融合思想对初学佛者有何帮助?

答:对初学佛者而言,禅净融合提供了“易行难信”的修行路径:净土宗的“持名念佛”简单易行,适合现代人忙碌的生活节奏,能帮助行者培养专注力与信心;禅宗的“参究话头”则能引导行者深入观照心性,破除执着,二者结合,既能以净土为归宿,又能以禅观提升智慧,避免修行流于形式,帮助初学者在信、解、行、证中稳步前进。