佛教起源于公元前6世纪的古印度,由释迦牟尼创立,在孔雀王朝阿育王时期得到首次大规模弘扬,后经贵霜王朝迦腻色伽王推动,形成部派佛教与大乘佛教并行的鼎盛局面,这一曾深刻影响印度思想、文化与社会结构的宗教,到13世纪左右在本土基本消失,其覆灭是内部演变与外部冲击共同作用的结果,过程漫长而复杂。

佛教在印度的兴衰脉络

佛教从释迦牟尼在菩提树下悟道开始,经历了原始佛教(公元前6-前4世纪)、部派佛教(公元前4世纪-公元1世纪)、大乘佛教(公元1世纪-7世纪)和密宗佛教(公元7世纪-13世纪)四个阶段,孔雀王朝时期,阿育王通过诏令、派遣僧侣等方式推广佛教,修建佛塔、寺院,佛教从恒河流域扩展至印度全境及境外,贵霜王朝时期,迦腻色伽王召开第四次结集,编纂大乘经典,佛教艺术(如犍陀罗风格)与哲学体系臻于成熟,成为与婆罗门教并列的重要宗教。

但笈多王朝(320-550年)后,印度教在王室支持下复兴,佛教逐渐失去政治庇护,7世纪后,伊斯兰教势力开始入侵印度,12世纪末突厥穆斯林将领巴克赫提亚尔·卡尔吉摧毁那烂陀寺、超戒寺等佛教中心,标志着佛教在印度的核心据点被彻底摧毁,此后佛教在本土逐渐式微,最终融入印度教或消失。

印度佛教覆灭的内部原因

教义体系的复杂化与脱离群众

原始佛教以“四谛”“八正道”“缘起法”为核心,强调个人修行与解脱,贴近底层民众的精神需求,但大乘佛教兴起后,提出“菩萨行”“佛性”“空性”等复杂哲学概念,发展出“唯识”“中观”等深奥理论,普通信众难以理解,密宗佛教后期更是融入大量巫术、仪轨和神祇崇拜,甚至出现“双身法”等争议性修行方式,使佛教逐渐偏离“简朴”“理性”的初衷,失去基层社会的广泛支持。

僧团腐化与寺院经济膨胀

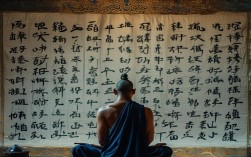

佛教寺院通过王室捐赠、信徒布施积累了大量土地、财富,形成“寺院经济”体系,那烂陀寺在鼎盛时期拥有土地数千亩,僧侣逾万人,参与商业、金融活动,甚至拥有武装力量,僧团内部出现戒律松弛、贪图享乐的现象,部分高僧脱离民众,专注于学术辩论而非教义传播,引发民众反感,据《大唐西域记》记载,那烂陀寺虽为学术中心,但已“多蓄宝财,封殖田园”,与早期僧团“乞食为生”的形象形成鲜明对比。

与婆罗门教的竞争及融合

婆罗门教(印度教前身)通过吸收佛教的“慈悲”“平等”“轮回”等观念,改革自身教义,商羯罗(8世纪印度教哲学家)提出“不二论”,将“梵”与“我”合一,强调对神的虔诚信仰(巴克蒂运动),这与佛教的“无我”“空性”形成竞争,印度教神祇体系吸收佛教菩萨(如观音、文殊),使佛教在教义和仪式上失去独特性,许多佛教徒转而信奉印度教,认为“印度教更易理解”,佛教徒数量逐渐减少。

印度佛教覆灭的外部原因

政治动荡与王权庇护的丧失

笈多王朝后,印度陷入分裂,小邦林立,缺乏强有力的中央政权保护佛教,地方统治者多倾向于支持本土的印度教,或为平衡宗教势力而打压佛教,7世纪戒日王虽支持佛教,但其死后北印度陷入混乱,佛教寺院屡遭劫掠,12世纪,伊斯兰教政权入侵印度,突厥穆斯林以“圣战”名义摧毁佛教寺院,屠杀僧侣,佛教失去政治庇护后迅速衰落。

外族入侵与宗教迫害

8世纪阿拉伯人征服信德地区后,摧毁佛教寺院,强迫佛教徒改信伊斯兰教;10世纪伽色尼王朝马赫穆德多次入侵印度,掠夺那烂陀寺、超戒寺的财宝,焚烧经典;12世纪末巴克赫提亚尔·卡尔吉摧毁比哈尔佛教中心,屠杀僧侣,将寺院夷为平地,这些入侵不仅摧毁了佛教的物质载体,还切断了其传承链条,导致僧团离散、经典失传。

经济基础崩溃

寺院经济依赖王室和贵族捐赠,战乱导致土地荒芜、商业中断,寺院收入锐减,僧侣失去经济来源,无法维持寺院运营和教育活动,大量僧侣还俗或流亡,超戒寺被毁后,僧侣逃往尼泊尔、西藏等地,佛教在印度的学术传承彻底中断。

印度佛教覆灭主要原因分类表

| 类别 | 具体表现 | 影响 |

|---|---|---|

| 内部因素 | 教义复杂化(大乘、密宗脱离群众) | 失去基层信众支持,传播范围缩小 |

| 僧团腐化(寺院经济膨胀,戒律松弛) | 引发社会反感,削弱宗教凝聚力 | |

| 与印度教竞争(印度教吸收佛教思想,失去独特性) | 信众流失,佛教被边缘化 | |

| 外部因素 | 政治动荡(分裂,失去王权庇护) | 寺院缺乏保护,屡遭劫掠 |

| 外族入侵(阿拉伯人、突厥穆斯林破坏寺院,屠杀僧侣) | 物质载体被毁,传承链条中断 | |

| 经济崩溃(战乱导致寺院收入断绝) | 僧团无法维持,僧侣流亡或还俗 |

历史影响

佛教在印度的覆灭,并非意味着其彻底消失,而是通过文化传播融入其他文明,佛教经由丝绸之路传入中国、中亚,经海路传入东南亚,形成汉传佛教、藏传佛教、南传佛教三大体系,成为世界性宗教,佛教的哲学思想(如“空”“因果轮回”)、艺术形式(如佛像雕刻、壁画)深刻影响了印度教及周边地区的文化,印度教吸收佛教的慈悲观念,形成更包容的宗教体系。

印度佛教遗址(如菩提伽耶、那烂陀寺)成为世界文化遗产,见证了佛教曾经的辉煌,佛教在印度的消失,是宗教演变、文明冲突与历史变迁的缩影,也为后世宗教传播与本土化提供了深刻启示。

FAQs

问:印度佛教覆灭后,为何能在其他国家延续发展?

答:佛教在公元前后已通过丝绸之路和海路传入中国、东南亚、东亚等地,形成独立传承体系,中国汉代传入佛教后,与本土文化融合,形成汉传佛教;7世纪佛教传入西藏,结合苯教形成藏传佛教;南传佛教则在斯里兰卡、泰国等地扎根,这些地区的政权和民众对佛教的支持,使其免受印度本土的宗教迫害和政治动荡影响,佛教经典的翻译(如汉译《大藏经》、藏译《甘珠尔》)和寺院制度的建立,确保了教义的完整传承,使佛教在异域文化中得以延续和发展。

问:那烂陀寺遗址的发现对研究印度佛教有何意义?

答:那烂陀寺是古代印度佛教的最高学府,5-12世纪一直是佛教教学与研究中心,19世纪英国考古学家发掘其遗址,出土大量佛像、佛经(包括梵文、巴利文写本)、壁画、陶器等文物,证实了其在佛教史上的核心地位,这些文物为研究佛教教义演变(如大乘佛教与部派佛教的关系)、寺院制度(如僧团组织、课程设置)、文化交流(如中印、印中僧侣往来)提供了第一手资料,唐代玄奘在那烂陀寺学习《瑜伽师地论》的记载,通过遗址出土的文物得到印证,填补了印度佛教史的空白,那烂陀寺的毁灭过程(突厥穆斯林的破坏)也揭示了佛教在印度衰落的物质文化背景,对理解宗教与政治、军事的关系具有重要价值。