因果观念是佛教教义的核心基石之一,它揭示了宇宙人生万事万物生灭变化的根本规律,即“因”与“果”的必然联系,在佛教看来,一切众生当下的身心状态、遭遇境遇,皆是过去身口意行为(因)的果报;而当下的行为,又在塑造未来的命运(果),这种“因果不虚”的法则,贯穿于过去、未来三世,构成了佛教对生命本质与宇宙秩序的深刻认知,围绕因果观念,佛教经典中留下了大量智慧词句,既是修行指南,也是对世人的慈悲劝诫。

因果的本质:缘起与业力的交织

佛教的“因果”并非简单的“原因与结果”,而是建立在“缘起”理论基础上,与“业力”概念深度绑定的生命法则。“缘起”即“此有故彼有,此生故彼生”,意为一切现象的存在,皆依赖于特定条件的和合,没有孤立、独立的自性;“业力”则指众生的身、口、意三业行为(善、恶、无记)在心识中留下的潜在力量,如同播下的种子,因缘成熟时便会结果。

“因”是种子,是行为的主体;“缘”是土壤、阳光、水分,是助因成果的条件;“果”是收获,是行为必然产生的结果,一个人布施(因),遇到对方感恩(缘),未来可能获得财富或人缘的果报;若一个人伤害他人(因),对方心生怨恨(缘),未来可能遭遇报复的果报,佛教强调“业力不失”,纵使经历百千劫,只要因缘成熟,果报必会显现,如《阿含经》所言:“假使百千劫,所作业不亡,因缘会遇时,果报还自受。”

因果的运作还遵循“自作业自受”的原则,每个众生都需为自己的行为负责,无法依赖神灵、他人代受,这种“自作自受”的法则,既否定了“神创论”的绝对主宰,也破除了“宿命论”的消极被动——因为因果中的“缘”是可以转化的,通过当下的修行(如忏悔、行善、断恶),可以改变过去的业力走向,如同改变种子的生长环境,从而收获不同的果实。

因果的法则:三际相续与业力不失

佛教将因果的时间维度分为“三际”:过去世、现在世、未来世,过去世的行为(因)感召今生的果报(果),今生的行为又成为未来世的因,形成“过去—未来”的因果链条,循环往复,直至通过修行证悟、超越轮回。

- 过去世因:包括宿世积累的善业(如布施、持戒、忍辱)与恶业(如杀生、偷盗、妄语),这些业力如同种子储藏在阿赖耶识(心识的仓库)中,成为今生性格、福报、遭遇的“总根源”,有些人天生性格温和、福报深厚,可能是过去世修善的结果;有些人屡遭挫折,可能是过去世造恶的果报成熟。

- 现在世缘:今生遇到的人、事、物,是过去世种子的“助缘”,过去世曾帮助他人(因),今生遇到贵人相助(缘);过去世曾伤害他人(因),今生与人发生冲突(缘),今生的行为又在创造新的“因”,影响未来的“果”。

- 未来世果:今生善恶业力的成熟,决定未来的果报,佛教将果报分为“正报”(自身的身心、寿命、容貌等)与“依报”(所处的环境、财富、地位等),依报”随“正报”转——心行善良者,感召善的生存环境;心行恶劣者,感召恶的生存环境。

因果的运作还体现“因果相续”与“因果差别”的特点:因果如河流般连绵不断,不会中断;因的性质(善、恶、轻重)不同,果报也必有差别,如同种瓜得瓜、种豆得豆,不会有丝毫错乱。《业报差别经》中佛陀开示:“一切众生,系属于业,依于业,随业而转,以作业因,众皆共生。”

佛教因果词句的分类解析

佛教经典中关于因果的词句,或揭示规律,或劝善止恶,或警示世人,蕴含着对生命本质的深刻洞察,以下从不同维度解析经典词句,并以表格归纳:

(一)揭示因果规律的核心词句

-

“欲知前世因,今生受者是;欲知来世果,今生作者是。”

——出自《涅槃经》,是因果观最凝练的归纳:今生所遭遇的一切(受),是前世行为(因)的结果;今生所做的行为(作),决定未来的果报,此句破除对“前世”“来世”的迷茫,让人从当下生活中验证因果。

-

“此有故彼有,此生故彼生;此无故彼无,此灭故彼灭。”

——出自《杂阿含经》,是“缘起法则”的根本定义,说明一切现象的存在皆依赖条件(此),条件的生灭(彼)决定现象的生灭,因果的本质是“缘起性空”——没有独立不变的“因”或“果”,唯有条件的和合与离散。 -

“善恶终有报,天道好轮回。”

——虽非直接佛经原文,但源于佛教“因果不虚”思想,强调善恶报应的必然性,无论是否被察觉,业力终将在合适的时机成熟,如同“天网恢恢,疏而不漏”。

(二)劝修善业、断恶止恶的词句

-

“诸恶莫作,众善奉行,自净其意,是诸佛教。”

——出自《增一阿含经》,被誉为“佛教总纲”,核心是因果修行:停止一切恶行(诸恶莫作),践行一切善行(众善奉行),净化内心烦恼(自净其意),这是所有佛教的共同教义。 -

“菩萨畏因,众生畏果。”

——出自《大智度论》,揭示修行者与凡人的区别:菩萨因深知“恶因感恶果”的必然性,所以在“因”地上谨慎防护(畏因);众生只害怕“恶果”显现,却不肯断除恶因(畏果),如同害怕被刺却不肯丢弃荆棘。 -

“一念瞋心起,百万障门开。”

——出自《华严经》,说明嗔恨心(恶业因)的破坏力:生起一念嗔心,会开启无数障碍(障门),导致善业消减、恶业增长,果报多是逆境、冲突与痛苦。

(三)警示业力不失、因果不虚的词句

-

“假使百千劫,所作业不亡,因缘会遇时,果报还自受。”

——出自《楞严经》,强调业力的永恒性:纵使经过百千劫的时间,造作的业力也不会消失,一旦因缘聚合,果报必定成熟,且由自己承受(还自受),无法逃避。 -

“祸福无门,惟人自召;善恶之报,如影随形。”

——出自《太上感应篇》(虽为道教经典,但与佛教因果观一致),说明祸福没有固定的大门,是众生自己感召;善恶报应如同影子跟随身体,时刻不离。

-

“莫轻小恶,以为无殃;水滴虽微,渐盈大器。”

——出自《法句经》,警示“小恶”的积累:不要轻视微小的恶行,认为不会招致灾殃,如同水滴虽小,逐渐积累能装满大器,恶业因的积累,终将感召大果报。

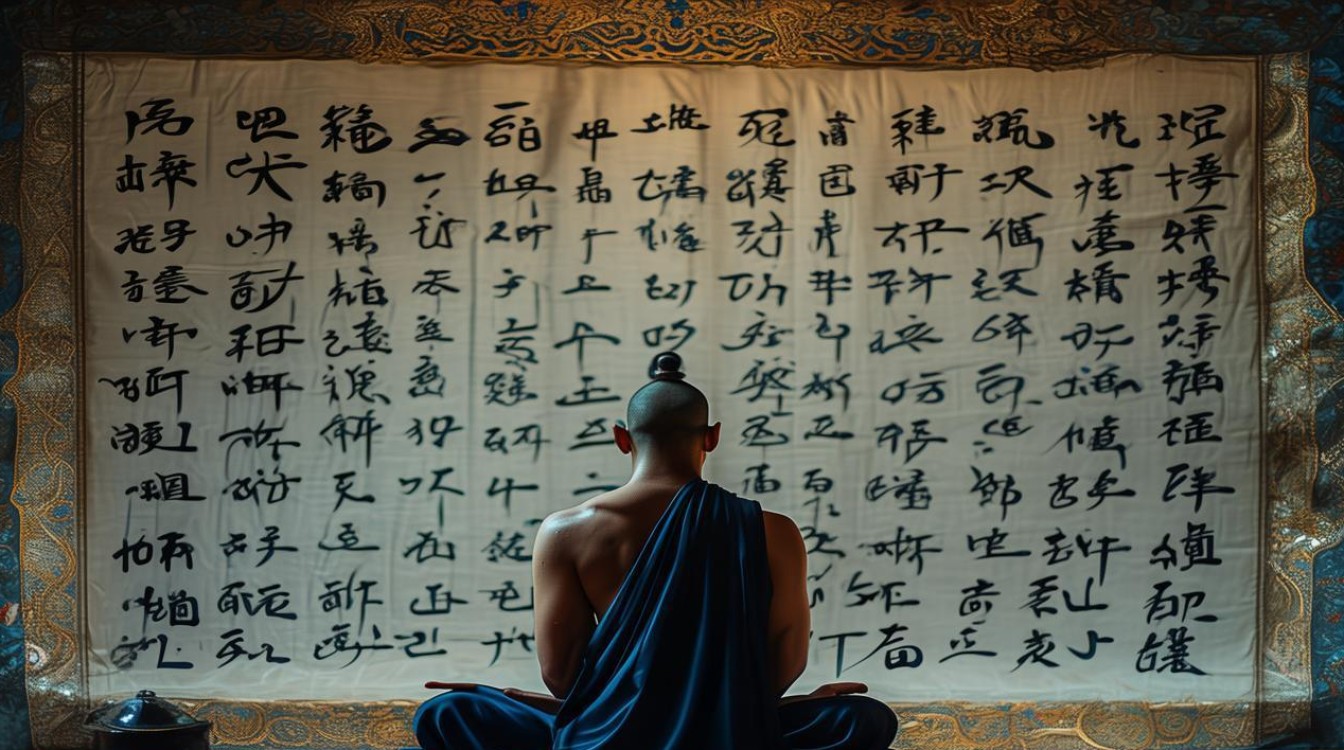

以下为佛教因果核心词句分类归纳表:

| 类别 | 词句 | 出处 | 简要释义 |

|---|---|---|---|

| 揭示因果规律 | 欲知前世因,今生受者是;欲知来世果,今生作者是。 | 《涅槃经》 | 今生遭遇是前世果,今生行为决定未来果,验证三世因果。 |

| 此有故彼有,此生故彼生;此无故彼无,此灭故彼灭。 | 《杂阿含经》 | 缘起法则:因果依赖条件,条件的生灭决定现象生灭,体现“性空”与“缘起”不二。 | |

| 劝修善业、断恶止恶 | 诸恶莫作,众善奉行,自净其意,是诸佛教。 | 《增一阿含经》 | 佛教修行核心:止恶、行善、净心,是因果实践的根本原则。 |

| 菩萨畏因,众生畏果。 | 《大智度论》 | 菩萨重“因”(断恶因),众生重“果”(畏恶果),强调修行的主动性。 | |

| 一念瞋心起,百万障门开。 | 《华严经》 | 嗔恨心是恶业重因,能开启无数障碍,破坏善业,招感恶果。 | |

| 警示业力不失 | 假使百千劫,所作业不亡,因缘会遇时,果报还自受。 | 《楞严经》 | 业力永恒不灭,因缘成熟时果报必现,且自作自受,无法逃避。 |

| 祸福无门,惟人自召;善恶之报,如影随形。 | 《太上感应篇》 | 祸福由自身善恶感召,报应如影随形,时刻不离。 | |

| 莫轻小恶,以为无殃;水滴虽微,渐盈大器。 | 《法句经》 | 小恶积累成大殃,强调“防微杜渐”,断恶需从微细处着手。 |

因果观对现代人的启示

在物质丰富但精神焦虑的现代社会,佛教因果观提供了重要的心灵疗愈与生命导航价值,面对“好人没好报”“坏人享福”的困惑,因果观揭示:果报的成熟受“时间”(现世报、来世报、不定报)、“空间”(共业、别业)、“因缘”多重影响,不能仅凭短期现象否定规律,有人行善却遭遇逆境,可能是过去世恶业成熟(重罪轻报),或是善行积累的福报以“精神安宁”“善缘增长”等非物质形式体现;有人作恶却享福,可能是过去世福报未尽(余福未尽),或是恶行尚未感召果报(因缘未熟)。

因果观更强调“当下创造命运”的力量:与其抱怨过去、担忧未来,不如专注于当下的身口意净化——断恶(如不杀生、不偷盗、不妄语)是减少痛苦因,行善(如布施、爱语、利他)是积累幸福因,修心(如慈悲、智慧、放下)是转化业力的根本,正如印光大师所言:“知因果者,不谈天说地,妄论人非;不知因果者,邪正不分,颠倒行事。”因果观让人从“受害者”心态转为“创造者”心态,在自律与担心中实现生命的升华。

相关问答FAQs

问题1:佛教说的“因果”和宿命论有什么区别?

解答:佛教因果观与宿命论有本质区别,宿命论认为“一切皆由命运注定”,个体无法改变,是消极被动的;而佛教因果观建立在“缘起”基础上,强调“因”虽已造,但“缘”可转化——众生通过当下的忏悔、行善、断恶,可以改变过去的业力走向,如同将有毒的种子种在净土中,使其无法结果或转化为善果,佛教主张“命由我造,福自己求”,肯定个体的主观能动性,是积极入世的修行法则。

问题2:如果做了好事却没有好报,是不是因果不灵?

解答:并非因果不灵,而是对“好报”的理解过于片面,佛教的“好报”不仅指物质财富、健康长寿等“现世福报”,更包括“善心增长”“善缘增上”“远离恶道”等精神与未来的福报,有人布施后仍遭遇贫困,但内心却因行善而获得安宁与勇气,这是“善心增长”的福报;有人持戒后虽未得长寿,却因自律而受人尊重,这是“善缘增上”的福报,果报的成熟需要时间(“因熟缘成”),短期的“善无善报”可能是过去世恶业较重,需通过持续行善来转化,如同重病患者服药需时,非药不灵,而是药力未足。