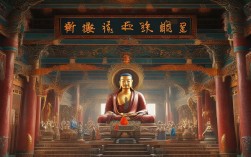

在佛教艺术与信仰体系中,放光王菩萨图片承载着深厚的宗教内涵与文化象征,既是修行者观想修持的所缘境,也是佛教智慧与慈悲视觉化的重要载体,放光王菩萨在经典中常与“光明”意象紧密关联,“光”象征般若智慧破无明、慈悲心照众生,其图片通过艺术手法将抽象教义具象化,成为连接信仰与精神实践的纽带。

经典背景与信仰内涵

放光王菩萨的形象渊源可追溯至大乘佛教经典,尤其在般若类经典中,“放光”是佛陀与菩萨说法时的常见祥瑞,放光般若经》记载,佛陀宣说般若智慧时,眉间、顶髻放无量光明,照彻十方,破除众生痴暗;而放光王菩萨作为菩萨阶位的代表,其“放光”特质更强调“自性光明”与“普照众生”的统一——既象征菩萨内在的智慧圆满,也代表其外化慈悲、度化众生的愿力,在信仰实践中,修行者观想放光王菩萨光明遍照,旨在唤醒自心佛性,破除烦恼执着,契合“心佛众生三无差别”的佛教根本思想。

图片形象特征与象征意义

放光王菩萨图片的艺术表现虽因地域、时代略有差异,但核心元素与象征体系具有高度一致性,以下通过表格梳理其典型形象特征及内涵:

| 形象元素 | 具体表现 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 身色 | 多以金色、黄色为主,少数为白色或红色 | 金色象征佛性庄严、智慧圆满;黄色代表地大,寓意稳固与慈悲;红色表慈悲与活力。 |

| 手印与持物 | 常结施无畏印(右手伸掌,掌心向外,象征消除众生恐惧)与定印(左手结禅定印,置脐或腿上,象征禅定智慧);或持莲花、宝珠等。 | 施无畏印体现菩萨护佑众生的悲心;定印表智慧与禅定不二;莲花象征清净无染,宝珠表如意满足。 |

| 头冠与服饰 | 头戴菩萨冠(常化佛或宝珠装饰),身披天衣(帛带、璎珞),佩戴耳环、臂钲等庄严饰物。 | 菩萨冠表法身成就;天衣与璎珞象征菩萨断除烦恼、具足功德,庄严相好由福慧资粮所成。 |

| 光明表现 | 头顶、眉间或全身放射圆形、放射状光芒,光芒中常有化佛、莲花、梵文等图案。 | 光明代表般若智慧破无明,照见实相;化佛表菩萨悲愿无尽,莲花表清净,梵文表真言加持。 |

| 姿态与座骑 | 多结跏趺坐(全跏或半跏),坐于莲花座或狮子座,身后有圆形或舟形背光。 | 跏趺坐表禅定安定;莲花座象征清净无染;狮子座表智慧威猛,能降伏烦恼;背光表佛菩萨身光遍照。 |

艺术表现形式的演变

放光王菩萨图片的艺术风格随佛教传播不断丰富,呈现出多元文化融合的特点。

- 古代壁画与石窟艺术:如敦煌莫高窟、云冈石窟中,早期放光王菩萨形象受印度犍陀罗艺术影响,身形健硕,线条粗犷,光明表现以简笔火焰纹为主;唐代以后,受汉文化影响,形象逐渐丰满柔和,色彩以朱砂、石青、石绿为主,背光纹饰繁复,融入卷草纹、宝相花等传统纹样,更显庄严华美。

- 藏传唐卡:藏传佛教中的放光王菩萨图片(常与文殊菩萨、金刚手菩萨等结合)注重细节刻画,矿物质颜料色彩浓烈,背光中常绘“金刚杵”纹或“七珍八宝”,强调密教“即身成佛”的修行理念,光明表现更具神秘主义色彩。

- 现代与数字艺术:当代创作在保留传统元素基础上,融入油画、水彩、数字绘画等形式,风格更趋多元,既有古典工笔的细腻,也有现代抽象的光影处理,适应不同信仰群体的审美需求,同时通过数字技术实现动态光明效果,增强观想的沉浸感。

修行中的观想意义

在佛教修持中,放光王菩萨图片是“观想”的重要对象,修行者通过凝视图片,想象菩萨全身光明遍照,自身融入光明之中,以此达到“心光相融”的境界:光明象征般若智慧,能观照内心烦恼,破除“我执”与“法执”;菩萨的慈悲光能消除众生怖畏,增长信心与定力,正如《大般若经》所言,“光明能照无明闇,智慧能灭烦恼障”,观想放光王菩萨不仅是视觉化的修行,更是对“自性光明”的体认——众生本具佛性,如灯中油,如镜中光,只需通过修行拂去尘垢,便能显现本具的光明。

相关问答FAQs

Q1:放光王菩萨图片适合哪些人供奉?

A:放光王菩萨图片的供奉对象较为广泛,主要包括三类人群:一是修行般若法门者,以菩萨光明为观想所缘,修习智慧禅定;二是寻求消除恐惧、增长信心者,菩萨施无畏印能给予精神安慰,适合面临困境、内心焦虑的众生;三是文化爱好者,佛教艺术中的放光王菩萨图片承载着历史与美学价值,可作为文化品鉴与精神滋养的载体,供奉时需以恭敬心为主,可置于清净处,配合诵经、持咒等修行,更能契合菩萨的悲愿。

Q2:如何正确理解放光王菩萨图片中的“光明”象征?

A:放光王菩萨图片中的“光明”并非物理意义上的光,而是佛教“般若智慧”与“慈悲愿力”的象征,从智慧层面看,光明代表能照见一切事物本质的“实相智慧”,破除众生对“我”与“法”的执着;从慈悲层面看,光明是菩萨“无缘大慈、同体大悲”的外化,能温暖众生、消除业障,如同阳光普照,不择善恶,光明也象征“佛性本具”,众生心性本如虚空,光明遍在,修行即是唤醒这一内在光明,而非向外求取,理解“光明”需超越视觉形象,体悟其背后的智慧与慈悲精神。