佛教戒色音乐是佛教修行体系中,以辅助修行者断除邪淫、培养清净心为导向的一类修行音乐,在佛教教义中,“戒色”并非否定正常的生理需求,而是强调对“邪淫”(包括不正当的性关系、意淫等)的戒除,认为邪淫会损耗福报、扰乱心神,障碍修行,音乐作为声音的艺术,其旋律、歌词与振动频率能直接影响人的情绪与心念,因此成为佛教修行中重要的辅助工具。

从教理基础看,佛教戒色音乐的核心是“以音摄心”,佛教认为,众生心念易受外境扰动,尤其是欲望生起时,心念会变得躁动不安,而清净、舒缓的音乐能引导修行者将注意力从外境收回,专注于当下的呼吸与心念,从而达到“降伏其心”的目的,如《华严经》中提及“以音声作佛事”,即通过声音传递佛法智慧,帮助修行者生起正念,戒色音乐的歌词多取自佛经中的因果教诲、忏悔文或修行偈颂,如“欲知世上刀兵劫,但听屠门夜半声”这类警示邪淫果报的句子,或“心若冰清,天塌不惊”这类强调内心清净的偈语,通过反复吟唱,强化修行者对戒律的认知与认同。

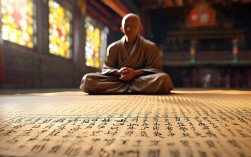

佛教戒色音乐在音乐元素上具有鲜明特点,其旋律多采用缓慢、平和的音调,避免强烈的节奏与音高变化,例如古琴的散音、梵呗的低吟,营造出宁静、庄严的氛围;乐器多选用空灵、悠远的传统乐器,如古琴、箫、钵、木鱼等,这些乐器的振动频率被认为能调和身心,引导进入禅定状态;演唱方式以清唱、和声为主,无过多装饰音,强调语言的质朴与真诚,让修行者更容易理解歌词内涵,生起共鸣,为更直观呈现,可将其特点归纳如下:

| 音乐元素 | 核心特征 | 代表作用 |

|---|---|---|

| 旋律 | 缓慢、平和,无强烈节奏变化,音域较窄 | 引导情绪舒缓,减少躁动,帮助专注 |

| 歌词 | 取自佛经、忏悔文、修行偈颂,主题涵盖因果、慈悲、清净 | 强化正知见,提醒邪淫过患,激发忏悔心与修行决心 |

| 乐器 | 古琴、箫、钵、木鱼等传统空灵乐器,音色纯净悠远 | 通过振动频率调和身心,引导进入宁静状态 |

| 演唱方式 | 清唱为主,和声为辅,语言质朴,无过多装饰音 | 突出歌词内涵,让修行者直接接受法义,减少外在干扰 |

在现代社会,佛教戒色音乐也出现了新的发展形式,如结合现代编曲技术,在保留传统内核的基础上融入轻柔的电子音效,或制作成冥想引导音频,适应年轻修行者的需求,但无论形式如何变化,其核心始终未变:通过音乐传递“诸恶莫作,众善奉行”的佛教根本精神,帮助修行者在日常生活中守护根门,保持身口意的清净。

需要注意的是,佛教戒色音乐只是修行的辅助工具,真正的“戒色”需结合“戒、定、慧”三学,通过持戒、修定、发慧,从根本上转化心念,音乐的作用是“借假修真”,而非依赖外在音声达到解脱。

FAQs

Q1:佛教戒色音乐和普通佛教音乐有什么区别?

A1:普通佛教音乐范围较广,包括赞佛、法会、禅修、度亡等多种类型,主题涵盖感恩、慈悲、智慧等;而佛教戒色音乐更聚焦于“断邪淫、修清净心”,在歌词内容、旋律设计上针对性更强,常通过因果警示、清净引导等元素,帮助修行者对治欲望烦恼,是佛教音乐中细分的功能性类别。

Q2:听佛教戒色音乐就能戒色吗?

A2:不能,音乐只是辅助修行的工具,戒色的核心在于“正念”与“践行”,佛教强调“解行并进”,需先通过听闻佛法理解邪淫的过患与戒律的意义(解),再在日常生活中通过持戒、观照心念、培养慈悲心等方式转化行为(行),若仅依赖音乐而不注重心念转化与实际行动,难以从根本上断除欲望。