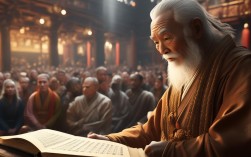

定智法师,当代佛教界德高望重的长老,以其深厚的佛学造诣、朴实的修行风格和慈悲济世的精神,深受四众弟子敬仰,法师幼年即显善根,少年时期于家乡寺院出家,师从上 下某老和尚,精研戒律、经论,尤擅《楞严经》《法华经》的阐释,青年时代曾先后参学于汉传佛教各大丛林,亲近虚云老和尚、弘一法师等大德的再传弟子,在禅修与教理两方面均打下坚实基础,中年以后,法师隐居终南山苦修十余年,深入经藏,坐破蒲团,以“定慧等持”为修行要旨,形成了独特的“生活禅”弘法体系,强调“平常心是道,日用皆修行”,将佛法智慧融入日常生活,引导现代人在忙碌中安顿身心。

定智法师的弘法理念以“契理契机”为核心,既坚守佛陀本怀,又结合现代社会需求,他主张“以戒为基,以禅为体,以慧为用”,认为修行不应脱离生活,而是在工作、家庭、待人接物中观照自心,净化烦恼,法师常说:“佛法不是逃避现实的工具,而是面对生活的智慧。”他的开示通俗易懂,多用比喻和生活实例,避免玄谈义理,让不同根器的听众都能受益,在讲解“无常”时,他会以“四季更迭、花开花落”为例,引导大众体会“诸行无常”的真谛,从而放下执着,珍惜当下。

在社会慈善方面,定智法师秉持“人间佛教”精神,几十年如一日投身公益,他倡导“慈悲喜舍,自利利他”,率先在寺院内设立“安老院”“慈幼院”,收留孤寡老人和困境儿童;每逢灾害,必组织四众弟子捐款捐物,深入灾区慰问;还创办“佛医公益诊所”,为贫困群众提供免费医疗服务,法师认为,布施不仅是财富的分享,更是心量的开拓,通过“财布施、法布施、无畏布施”,既能帮助他人,也能增长自己的慈悲心与菩提心。

定智法师对僧伽教育尤为重视,他常说“法赖人传,人能弘法”,强调培养僧才的重要性,他在多地创办佛学院,亲自授课,制定“解行并重、定慧双修”的教学方针,要求学员既精通教理,又能实修实证,法师的教学风格严格而慈悲,对学生的学业要求一丝不苟,对生活上的困难却关怀备至,多年来,他培养的弟子遍布海内外,不少已成为寺院住持、佛学院教师,成为弘扬佛法的骨干力量。

以下是定智法师修行与弘法的重要节点概览:

| 时间阶段 | 主要经历与贡献 |

|---|---|

| 1950-1960年代 | 于家乡寺院出家,依止上 下某老和尚学习戒律、经论,完成基础佛学教育 |

| 1960-1970年代 | 参学于汉传佛教各大丛林,亲近虚云老和尚、弘一法师等再传弟子,深入禅修实践 |

| 1970-1980年代 | 隐居终南山闭关苦修,潜心《楞严经》《法华经》研究,形成“生活禅”修行理念雏形 |

| 1980-1990年代 | 出山弘法,在多地开设禅修营,倡导“日用皆修行”,推动佛法与现代生活结合 |

| 1990-2000年代 | 创办“安老院”“慈幼院”“佛医公益诊所”,系统开展社会慈善事业 |

| 2000-2010年代 | 创办佛学院,培养僧伽人才,提出“解行并重、定慧双修”教育方针 |

| 2010年代至今 | 著书立说,整理开示录,推动跨宗教对话,将佛法智慧传播至更广泛层面 |

定智法师的一生,是“修行弘法二利圆融”的真实写照,他以“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”的大愿,践行着菩萨道精神,其思想与行为不仅影响了无数佛教徒,也为现代社会注入了温暖与智慧,法师常告诫弟子:“学佛先学做人,做人先修心。”这句朴实的话语,正是他留给世人的宝贵财富。

相关问答FAQs

Q1:定智法师提倡的“生活禅”具体有哪些实践方法?

A1:定智法师的“生活禅”强调将禅修融入日常,核心方法包括:①“观照当下”,在行住坐卧中保持觉知,如吃饭时专注食物的味道,走路时感受脚与地的接触;②“简化生活”,减少物质欲望,通过断舍离净化心灵;③“慈悲利他”,在与人相处时修习宽容与感恩,将他人视为修行对境;④“工作即修行”,以敬业、负责的态度对待工作,在尽责中培养定力,法师认为,生活处处是道场,只要保持觉知与慈悲,日常琐事即可成为修行的资粮。

Q2:定智法师对现代人的学佛有哪些针对性建议?

A2:针对现代人学佛的困惑,定智法师提出三点建议:①“破除非宗教迷信”,强调佛法是智慧而非信仰,应通过闻思修理解教理,而非盲从仪式;②“平衡工作与修行”,建议每天抽出固定时间(如早晚各15分钟)诵经、禅修,利用碎片时间念佛、观心,将佛法作为生活的“调节器”;③“接纳烦恼,转化烦恼”,他认为烦恼是修行的“助缘”,遇到逆境时不应逃避,而应观照烦恼生起的原因,以智慧转化,如将焦虑转为念佛的专注,将愤怒转为修习慈悲的机会,法师常说:“烦恼即菩提,关键在于是否会用心转化。”