在佛教造像艺术中,佛菩萨的手部形态常以“细长”为显著特征,这一细节并非单纯的艺术审美选择,而是融合了宗教象征、文化内涵与精神追求的视觉表达,从印度早期佛教艺术到中国汉传佛教造像,佛菩萨的“细长手”始终承载着对慈悲、智慧与清净的诠释,成为连接信仰与艺术的独特符号。

细长手的宗教象征:慈悲与智慧的具象化

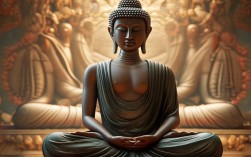

佛教经典中,佛菩萨的“相好庄严”是修行圆满的体现,“手细长”正是“三十二相”之一,据《大智度论》《造像度量经》等记载,佛菩萨的手掌宽广柔软,手指纤长挺直,如“春笋初生”“藕丝不断”,这种形态并非写实人体的复制,而是对慈悲心与智慧的隐喻。

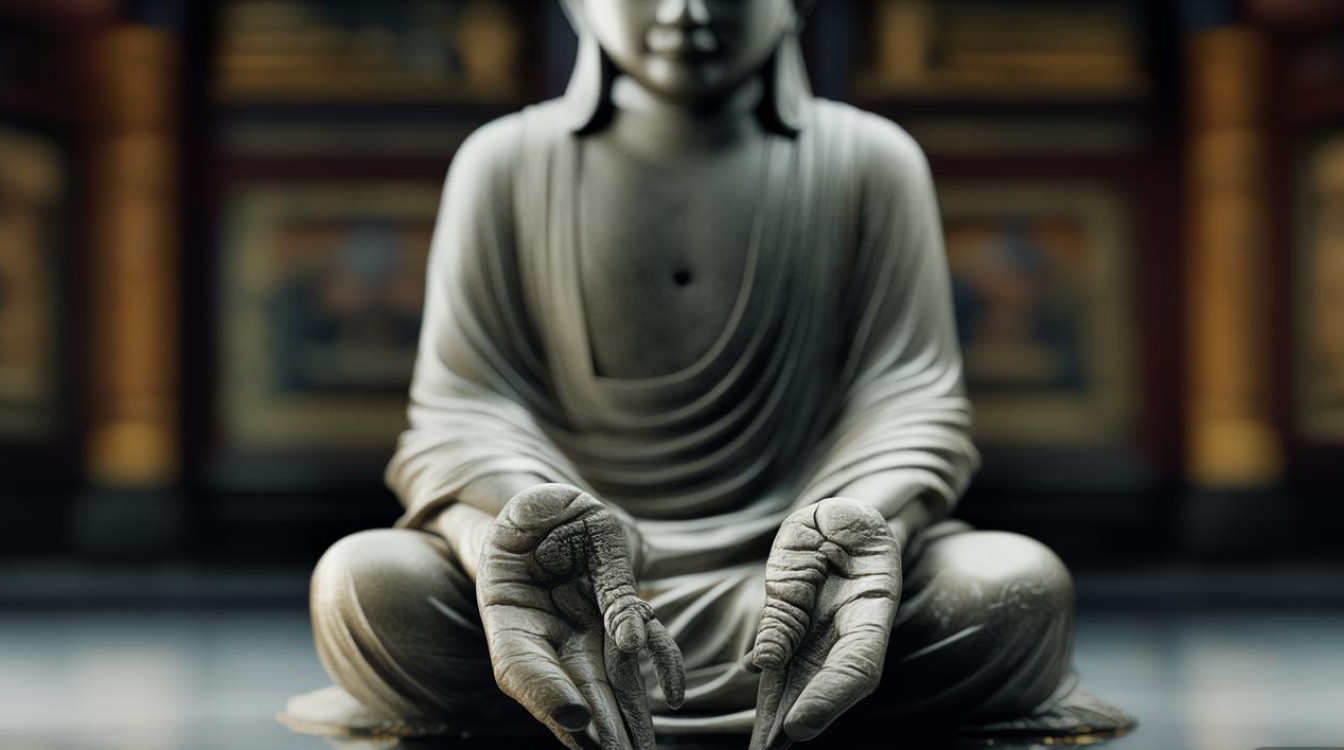

细长的手指象征“无量悲心”的广延与深邃,佛菩萨以手施予、教化、护持众生,如“与愿印”右手自然下垂,掌心向外,指尖轻柔舒展,仿佛能接引众生苦难;“施无畏印”手臂抬起,掌心向前,五指并拢伸直,细长的手指传递出安定人心的力量,这些手势中,细长的手部线条弱化了人体的物质性,强化了“慈悲遍摄”的精神辐射,让信众通过视觉感知佛菩萨的“无缘大慈,同体大悲”。

细长手也关联“智慧光明”的特质,佛教认为,智慧如灯,能破无明黑暗,佛菩萨的手常持法器(如莲花、宝剑、经卷),细长的手指轻捻法器或结印,如“说法印”拇指与食指相捻,其余三指自然伸展,既显法相庄严,又暗喻“以智慧开示真理”,手指的“细长”在此成为智慧“精准”与“通透”的象征——如丝穿珠,无碍通达;如剑断烦恼,锋利无滞。

文化渊源:从印度审美到中国化的艺术融合

佛菩萨“细长手”的造型根源,可追溯至古印度佛教艺术的早期审美,在犍陀罗艺术(1-3世纪)中,佛像受希腊雕塑影响,人体比例写实,手部修长且关节分明,线条刚硬中透出柔美;至秣菟罗艺术(1-3世纪),佛像风格转向浑厚,但手指仍保持细长,掌肉丰满而指尖纤细,体现“柔软清净”的佛性特质,这种“细长手”随佛教东传,与中国传统审美相遇,逐渐形成兼具宗教神圣与本土艺术韵味的新形态。

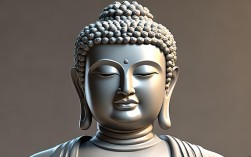

中国魏晋南北朝时期,文人崇尚“秀骨清像”,佛教造像受其影响,佛菩萨手部线条更趋清瘦劲拔,如云冈石窟早期佛像,手指细长如削,骨节隐现,既保留印度艺术的庄严,又融入中国文人的“清雅”气质,至唐代,社会丰盈开放,造像风格转向饱满,但“细长手”的特征并未消失——反而更显圆润流畅,如龙门石窟奉先寺卢舍那大佛,手掌宽厚而手指修长,指尖微微内收,似有弹性,既显盛唐气象,又不失慈悲的柔美,宋代以后,佛教造像更贴近生活,菩萨手部线条愈发写实,细长的手指常作拈花、弹琴等姿态,如大足石刻的“水月观音”,手指轻抚琴弦,细长而灵动,将宗教的“出世”与艺术的“入世”巧妙融合。

艺术表现:线条、比例与动态中的“细长”美学

在造像艺术中,“细长手”的实现离不开对线条、比例与动态的精准把握,不同艺术流派与地域风格,通过手部细节的微妙差异,传递出丰富的精神内涵。

线条处理上,印度造像多用“硬朗线条”勾勒手指轮廓,关节处转折分明,体现“力量感”;中国造像则偏好“流畅曲线”,手指从掌心至指尖渐次收细,线条如“春蚕吐丝”,柔中带韧,弱化骨骼感,强化“柔软慈悲”,敦煌莫高窟的菩萨手,线条以“铁线描”为主,细长手指的边缘如刀刻般清晰,但指尖与掌肉的连接处又以淡墨晕染,显出温润质感。

比例设计上,佛菩萨的手部比例常略大于常人,以“掌宽指长”为基准。《造像度量经》规定,佛菩萨手掌的宽度应与面部宽度相等,手指长度则为掌长的三分之二,且需“指端圆润,无凸凹”,这种夸张的比例并非随意为之,而是通过视觉放大“手”的功能性——施予、教化、护持,让信众第一眼便能感知佛菩萨的“愿力广大”。

动态姿态中,“细长手”的灵活性赋予造像以生命力,无论是“施无畏印”的坚定、“与愿印”的柔和,还是“定印”的沉静,手指的细微动作都能传递情绪,山西华严寺的合十菩萨,双手于胸前合十,食指伸直轻触鼻尖,其余手指自然弯曲,细长的食指如“指向菩提”,既显修行专注,又暗含“智慧之灯”的意象。

不同佛菩萨手印与“细长手”的关联

佛菩萨的手印(Mudra)是沟通修行与仪式的核心符号,不同手印下,“细长手”的形态与象征意义各有侧重,以下为常见手印与手型特征的对比:

| 手印名称 | 手型特征(突出“细长”) | 象征意义 | 典型造像例子 |

|---|---|---|---|

| 施无畏印 | 右手举胸前,掌心向外,五指并拢伸直,指尖略上扬 | 消除众生恐惧,给予安定 | 龙门石窟卢舍那大佛 |

| 与愿印 | 左手自然下垂,掌心向外,手指微曲,指尖向内收 | 满足众生愿望,施予安乐 | 敦煌莫高窟壁画菩萨 |

| 说法印 | 双手于胸前,拇指与食指相捻,其余三指伸展 | 开示佛法真理,引导觉悟 | 大雁塔石刻佛像 |

| 定印 | 双手叠放于腿上,掌心向上,右手覆左手,拇指轻触 | 禅定入寂,心神专注 | 云冈石窟释迦牟尼坐像 |

| 法轮印 | 双手胸前,拇指与食指、中指相捻成轮形,其余指伸展 | 转动法轮,破除烦恼 | 西藏扎什伦布寺强巴佛像 |

相关问答FAQs

Q1:为什么佛菩萨的手要设计成“细长”形态,而不是符合普通人手部比例?

A:佛菩萨的“细长手”并非写实人体的复制,而是宗教象征与艺术审美的结合,从宗教层面,它是“三十二相”之一,象征修行圆满的“慈悲”与“智慧”——细长的手指能更灵活地施予、教化众生,体现“无缘大慈”;从艺术层面,夸张的“细长”比例通过视觉放大,强化佛菩萨“超脱凡俗”的神圣感,让信众更直观地感知其“愿力广大”,这一造型也受印度早期佛教艺术影响,随文化传入中国后,与本土审美融合,成为佛教造像的标志性特征。

Q2:不同地域的佛菩萨造像中,“细长手”的形态是否有差异?这种差异反映了什么?

A:是的,“细长手”的形态因地域文化不同而存在差异,印度犍陀罗艺术的手部线条刚硬,关节分明,受希腊雕塑影响,强调“写实中的庄严”;中国魏晋南北朝造像的手部清瘦劲拔,融入“秀骨清像”的文人审美;唐代造像的手部圆润饱满,线条流畅,体现盛唐的丰盈气象;藏传佛教造像的手部则更注重装饰性,细长的手指常戴指环,与繁复的法器、服饰相呼应,显出密宗的神秘色彩,这些差异本质上是佛教艺术“本土化”的体现——在保留宗教内核的同时,吸收当地审美与文化元素,让佛菩萨形象更贴近信众的精神需求,实现“信仰”与“文化”的共生。