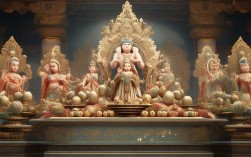

清晨的阳光透过寺庙的琉璃瓦,在青石板上投下斑驳的光影,天王殿中央的韦陀菩萨像在香火缭绕中愈发庄严:身披金色铠甲,面容肃穆而不失慈悲,双手合十于胸前,金刚杵斜倚臂弯,目光如炬,仿佛穿越时空凝视着每一个前来瞻仰的人,这样的“见到”,从不是偶然的偶遇,更像是一场跨越千年的精神对话。

韦陀菩萨在佛教中被誉为“护法主将”,是释迦牟尼佛指定的守护者,常被供奉于寺庙第一重殿,面向大雄宝殿,寓意“护持佛法,安立道场”,他的形象并非单纯的威猛,而是将“行愿”与“慈悲”融为一体:铠甲上的纹路象征护法的坚定,合十的双手代表对佛法的恭敬,而金刚杵的姿态,则藏着更深层的修行密码——若杵柱地,表周游天下护法;若杵搁臂,表安定道场不外出;若杵横放胸前,表暂歇修行但不忘本愿,这三种姿态,恰如人生的三个阶段:年轻时当勇猛精进,中年时当专注守护,晚年时当初心不忘。

“见到韦陀菩萨”,从来不止于眼识的感知,更在于内心的觉醒,曾有修行者在迷茫时跪拜像前,恍惚间见菩萨目光如灯,照见自己懈怠的过往;也有人在顺遂时瞻仰,从金刚杵的沉稳中领悟“得不忘失,胜不忘衰”的道理,在家众见他,是护佑平安的象征,提醒自己“诸恶莫作,众善奉行”;出家众见他,是肩上责任的具象,警醒“佛法难闻,道场难护”,他的存在,像一面镜子,照见众生内心的贪嗔痴痴,也像一盏灯,照亮修行路上的迷雾。

从更广阔的视角看,韦陀菩萨的“见”,是文化基因的唤醒,在中国寺庙中,他的形象早已融入建筑、雕塑、绘画,成为连接信仰与生活的纽带,当父母牵着孩子的手站在像前,讲述“护法菩萨”的故事时,传递的是“正直、坚韧、不忘本”的价值观;当游客驻足凝视铠甲上的细节,感叹古人的匠心时,感受到的是文化的传承与温度,这种“见”,超越了宗教的边界,成为民族精神的一部分。

或许,真正的“见到韦陀菩萨”,并非一定要在寺庙的殿堂里,当你在困境中咬牙坚持,那是韦陀的“精进”在你心中显现;当你在诱惑前守住底线,那是韦陀的“护法”在你身上践行;当你帮助他人时心怀慈悲,那是韦陀的“慈悲”在你流转,他的形象,早已化作一种精神符号,提醒我们:无论身处何种境地,都要像护持佛法一样,守护自己的道心,践行自己的本愿。

相关问答FAQs

问:见到韦陀菩萨时,需要怎样的心态?

答:见到韦陀菩萨时,应怀着恭敬、感恩与自省的心态,恭敬他的护法功德,感恩佛法因他的守护而流传至今;自省自己是否如他一般精进、坚定,是否在修行或生活中守护了初心,心态上无需刻意追求“感应”,而是以真诚之心体悟其象征的“护持”与“行愿”,将这份精神内化为自身的行动力。

问:韦陀菩萨手中的金刚杵为何有不同的姿态?这些姿态对修行者有何启示?

答:金刚杵的姿态根据守护场景不同而变化:若杵柱地于双手间,象征“周游天下护法”,提醒修行者要勇猛精进,广结善缘,不畏艰难;若杵横放于臂弯,象征“安定道场,不外出守护”,启示修行者在专注自身修行或承担责任时,要心无旁骛,守护当下的道场;若杵斜倚肩头,象征“暂歇修行但不忘本愿”,提醒修行者在劳逸结合时,仍要铭记初心,不忘修行的根本目标,这些姿态恰如人生的修行指南,教人在不同阶段调整方向,却始终不忘护法、护心、护愿的核心。