菩萨毗羯罗是佛教密宗及大乘信仰体系中具有重要意义的菩萨形象,其名号蕴含深厚的梵语音译内涵与佛教义理,象征着智慧光明与破除无明的力量,在传统信仰中,他常作为毗卢遮那佛的眷属,或作为护法神祇,协助修行者断除烦恼障、所知障,证得菩提觉悟。

词源与义理解析

“菩萨毗羯罗”的名号可拆解为“菩萨”与“毗羯罗”两部分。“菩萨”源于梵语“Bodhisattva”,意为“觉有情”,指发菩提心、行菩萨道、追求无上正觉的修行者;“毗羯罗”(Vikara)在梵语中具有“变化”“造作”“破除”等多重含义,此处引申为“破除愚痴”“转化无明”的力量,合称“菩萨毗羯罗”,可理解为“以智慧破除无明的觉悟者”,其核心特质是“以智导行,以悲度生”,体现佛教“智悲双运”的根本精神。

在密宗金刚乘传统中,菩萨毗羯罗与“法界体性智”相应,代表佛五智中的“圆镜智”——如明镜般照见万物实相,不生不灭,又能随缘应化,破除众生心中的颠倒妄想,这种智慧并非抽象的概念,而是具象化的“破障之力”,正如《大日经》所言:“毗羯罗者,能摧一切烦恼山,能破一切无明暗。”

经典依据与宗教内涵

菩萨毗羯罗的形象与功德在多部密宗经典中均有记载。《金刚顶经》将其列为金刚萨埵的“四亲近菩萨”之一,职责是“降伏魔怨,守护正法”,强调其“威猛与慈悲并存”的双重特质:以金刚杵、智慧剑等法器破除外道的邪见与修行者的内心魔障;以莲花、甘露等象征慈悲,摄受众生,引导其趋向觉悟。

在汉传佛教文献中,虽较少直接使用“菩萨毗羯罗”之名,但其精神内核与“文殊智慧”“普贤行愿”高度契合,文殊菩萨的“般若智慧”侧重“根本智”,破除“我执法执”;菩萨毗羯罗则更强调“后得智”,即在“根本智”的基础上,以“破障”之智慧度化众生,二者共同构成菩萨道“体用不二”的智慧体系,这种智慧不仅是理论认知,更是实践法门——修行者需通过观修菩萨毗羯罗,将“破障”精神融入日常生活,以智慧观照烦恼,以慈悲转化执着。

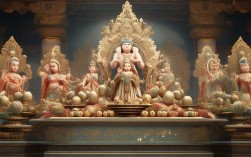

形象特征与象征意义

菩萨毗羯罗的传统形象在唐卡、造像中具有鲜明的符号化特征,每一细节均蕴含深刻的佛教义理,可通过以下表格清晰呈现:

| 形象要素 | 具体描述 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 面容 | 面容寂静庄严,双目微睁,眼神慈悲中透出锐利 | 慈悲摄受众生,智慧观照实相,体现“悲智双运” |

| 身色 | 身呈金黄色或白色,身放光明 | 金色象征“法身庄严”,白色代表“清净无垢”,光明象征“智慧遍照” |

| 手持法器 | 右手持金刚杵(杵头呈十字形),左手持莲花或般若经书 | 金刚杵破除“我执”与“法执”,莲花象征“清净心”,般若经表“智慧根本” |

| 坐骑 | 骑乘白狮子或孔雀 | 白狮子象征“威猛降伏烦恼”,孔雀代表“烦恼转化为菩提”(孔雀食毒而身美) |

| 身饰 | 头戴五佛冠,佩戴璎珞、臂钏,身着天衣 | 五佛冠代表“五智圆满”,璎珞象征“功德庄严”,天衣表“远离尘染” |

修行实践与现代意义

对修行者而言,观修菩萨毗羯罗的核心是“转识成智”,通过忆念其“破障光明”的形象,可对治“无明痴暗”——以金刚杵观照内心贪嗔痴,将其转化为慈悲;以般若经书为镜,照见事物“缘起性空”的实相,在密宗“生起次第”修行中,观想菩萨毗羯罗坛城(曼荼罗)是重要法门,通过“身、语、意”三密相应,将外在形象转化为内在觉悟,最终达到“心佛众生,三无差别”的境界。

在现代社会,菩萨毗羯罗的象征意义更具现实价值:面对信息爆炸带来的“认知焦虑”,其“智慧光明”可引导人们辨别真伪,破除“信息茧房”;面对生活压力引发的“内心魔障”,其“破障之力”可帮助人们以理性观照情绪,以智慧转化困境,正如其“骑乘孔雀”的象征所示:即使身处“烦恼丛林”,亦能将痛苦转化为成长的养分,这正是佛教“烦恼即菩提”的现代诠释。

FAQs

问:菩萨毗羯罗与文殊菩萨都象征智慧,二者在修行中如何区分?

答:文殊菩萨代表“根本般若”,侧重“如实观照”的“体性智”,是“七佛之师”,象征众生本具的“佛性智慧”,修行中侧重“止观双运”,通过禅定与智慧契合证悟实相;菩萨毗羯罗则代表“破障后得智”,侧重“转化烦恼”的“作用智”,如“金刚杵”般锐利破除外道邪见与内心魔障,修行中更强调“以智导行”,在日常生活中践行“自利利他”,二者是“体用不二”的关系:根本智如“水源”,后得智如“渠流”,共同构成菩萨道的圆满智慧。

问:普通人是否可以修持菩萨毗羯罗?具体有哪些方法?

答:普通人完全可以修持菩萨毗羯罗,其法门兼具“易行”与“深义”,适合不同根基的修行者,基础方法包括:

- 持名诵咒:每日诵念“南无菩萨毗羯罗菩萨”圣号,或持诵其心咒(如“毗羯罗吽”),以声音为媒介,培养对“破障智慧”的信心;

- 观想形象:结合唐卡或文字描述,观想菩萨毗羯罗的金色身、光明相、金刚杵等,观想时无需追求清晰,重在“心念专注”,以形象为锚点,收摄散乱心;

- 实践转化:将“破障”精神融入生活,遇到烦恼时,以“智慧剑”观照烦恼的“缘起性空”(如“贪心从何而来?”“嗔恨的根源是什么?”),以“莲花心”转化情绪,用慈悲心对待他人。

这些方法无需复杂仪轨,关键在于“持之以恒”,在日常生活中践行“智慧与慈悲”的统一。