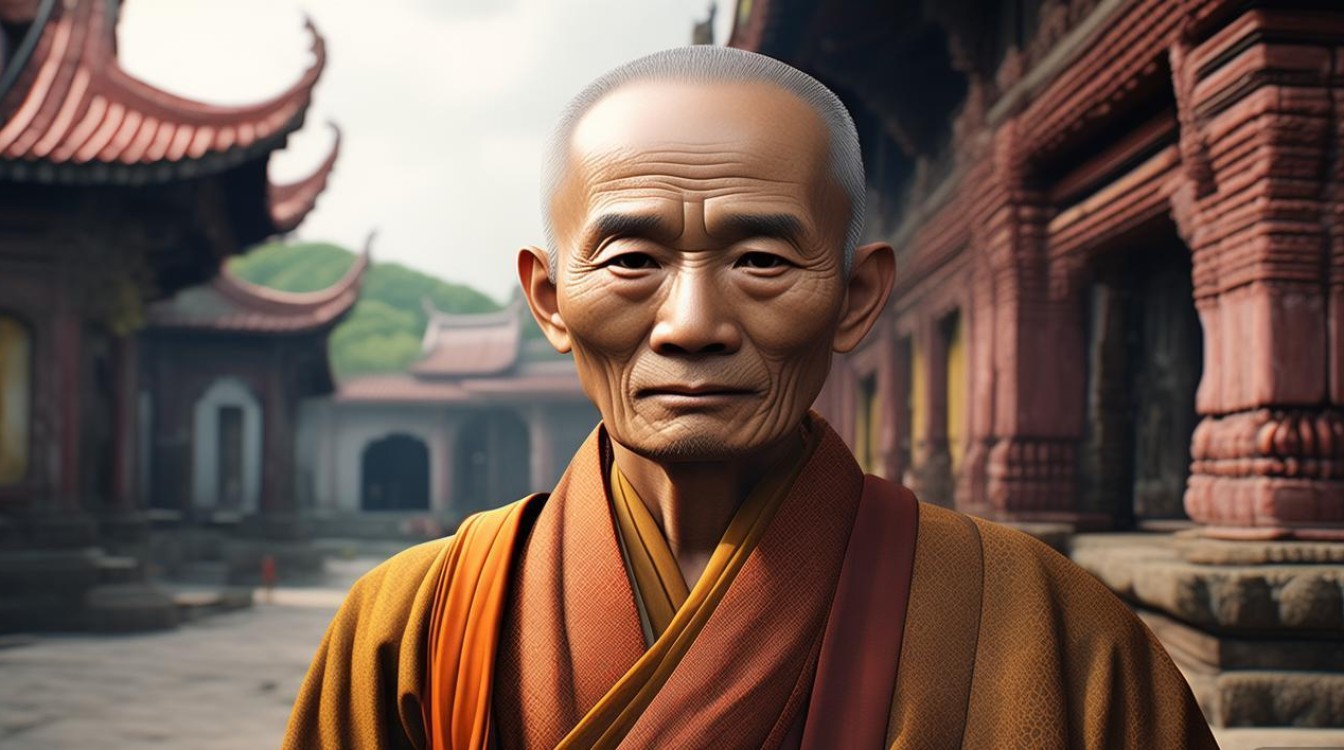

寺庙师父所着的“祖衣”,是佛教僧团中极具象征意义与宗教内涵的法衣,不仅是僧侣身份的标识,更是法脉传承、修行次第与宗教仪轨的重要载体,在佛教传统中,“祖衣”一词狭义上特指“僧伽梨”(Sanghati),即三衣中最大、最正式的一件,广义上则可涵盖所有具有传承意义或用于特定庄严场合的法衣,其分类体系复杂,涉及材质、形制、用途、传承层级等多维度,既体现佛教戒律的严谨性,也融合了不同地域的文化特色。

祖衣的基本概念与宗教意义

祖衣的“祖”字,暗含“传承”“根本”之意,在佛教中,释迦牟尼涅槃前,将“以心传心”的教外别传付嘱摩诃迦叶,并以“衣钵”为信物,自此“衣钵相承”成为汉传佛教,尤其是禅宗法脉延续的核心象征,祖衣作为衣钵的重要组成部分,不仅是法脉传承的实物载体,更代表着僧侣对戒律的坚守、对修行的敬畏,以及对佛陀教法的践行,从戒律角度看,祖衣属于“三衣”(僧伽梨、郁多罗僧、安陀会)中的“大衣”,是僧侣参加重要法会、受戒、说法时必须着装的庄严法衣,其形制、颜色、纹饰均需符合《四分律》《五分律》等律典的规定。

祖衣的多维度分类体系

祖衣的分类可从材质、形制、用途、传承层级四个核心维度展开,每个维度下又包含细分类型,共同构成完整的祖衣体系。

(一)按材质分类:传统与时代的融合

祖衣的材质选择既遵循“坏色”戒律(避免使用鲜艳纯色,以青、黑、褐等朴素色为主),又兼顾地域气候与文化审美,形成多样化的材质体系。

| 材质类型 | 特点与来源 | 适用场景与象征意义 |

|---|---|---|

| 传统棉麻 | 以手工纺纱织成,质地厚实透气,吸汗耐磨,多产于中国江南、印度次大陆等地。 | 日常修行、小型法会,体现“头陀行”的简朴精神,是汉传佛教早期最常见的祖衣材质。 |

| 真丝织锦 | 以桑蚕丝为原料,经缂丝、刺绣等工艺织就,纹饰细腻,光泽柔和。 | 大型传法仪式、国家级佛教活动(如水陆法会、传戒大典),象征法会的庄严与佛法的尊贵。 |

| 毛呢混纺 | 在寒冷地区(如藏传佛教、日本曹洞宗)常见,混入羊毛或化学纤维,增强保暖性。 | 冬季法会、户外修行,兼顾宗教仪轨与实用性,体现“因地制宜”的智慧。 |

| 现代混纺 | 采用棉、麻、化纤等混纺技术,易清洗、保色性好,标准化生产。 | 现代寺院日常法务、海外弘法活动,适应快节奏生活,同时保留传统形制与纹饰。 |

高级祖衣会镶嵌“相轮”(象征佛塔)、“宝相花”(表佛德)等纹饰,材质上可能加入金线、银线,甚至宝石点缀(如藏传佛教祖衣中的“金丝袈裟”),凸显其作为“三宝”之一的庄严性。

(二)按形制分类:部派差异与文化适应

佛教部派分裂后,不同地区的祖衣形制逐渐形成鲜明特色,主要可分为汉传、藏传、南传三大体系,其差异体现在剪裁、纹饰、佩戴方式等方面。

- 汉传祖衣(大衣):遵循“通裁”制,即整块布料剪裁缝合,呈长方形,无袖(或窄袖),衣长覆手,宽大飘逸,领口、衣襟处常绣“卍”字纹、莲花纹,衣角缝有“环”(系带),方便扎束,颜色以青色(“木兰色”,即深青褐)为主,唐代后皇室赐紫、赐黄成为高僧荣誉,紫色、黄色逐渐成为高级祖衣的专属色。

- 藏传祖衣(霞尔):受印度“袈裟”与蒙古袍服影响,形制为“曲裁”,即上衣下裳相连,腰部束带,袖宽大且绣有龙纹、狮纹等密宗图案,材质多为氆氇(藏羊毛织物)或锦缎,边缘镶“水獭皮”“虎皮”等,象征“降伏烦恼”的修行力量。

- 南传祖衣(僧伽提卡):保留古印度“三衣”原貌,由五条布(安陀会)、七条布(郁多罗僧)、九条布(僧伽梨)拼接而成,条数越多越庄严,以黄色或赭石色为主,无复杂纹饰,仅用线缝制条格,体现“少欲知足”的南传佛教特色。

(三)按用途分类:修行与仪轨的细分

祖衣的使用场景严格对应佛教仪轨的等级,可分为“常服类”“仪式类”“传承类”三大类型,每类下又细分不同功能。

- 常服类祖衣:指僧侣日常修行中穿着的法衣,如“缦衣”(无条格的简单大衣),材质多为棉麻,颜色朴素,便于劳作与坐禅,强调“非庄重不装饰”的修行原则。

- 仪式类祖衣:用于大型宗教活动,如“传戒袈裟”(新戒受戒时由戒师授予,象征戒体成就)、“水陆袈裟”(水陆法会中主法者着装,绣有“诸佛菩萨”形象,超度亡灵),此类祖衣纹饰繁复,材质考究,是“以表相显佛性”的宗教艺术体现。

- 传承类祖衣:即“衣钵祖衣”,如禅宗“六祖袈裟”,历代祖师圆寂前传于继任者,是法脉延续的唯一信物,此类祖衣通常保存于寺院“衣钵堂”,不轻易示人,仅在重大法会或交接仪式中短暂供奉,具有极高的宗教文物价值。

(四)按传承层级分类:个体与集体的归属

祖衣的传承层级可分为“宗派传承”“寺院常住”“个人专用”三类,体现佛教“集体修行”与“个体觉悟”的统一。

- 宗派传承祖衣:如天台宗“智者大师袈裟”、华严宗“澄观国师袈裟”,由宗派初祖或高德大德传下,代表整个宗派的教法体系,通常由宗派祖庭(如天台山国清寺、长安华严寺)保管。

- 寺院常住祖衣:寺院共有的正式法衣,供方丈、首座等执事僧在重要仪式中穿着,形制统一,材质以锦缎为主,绣有寺院名称或标志(如“少林寺”“灵隐寺”),象征寺院的整体尊严。

- 个人专用祖衣:高僧大德依个人修行等级或信众供养定制,如“弘一法师晚年袈裟”,材质为棉麻,仅绣简单莲花纹,体现“以戒为师”的简朴;而虚云老和尚的“千佛袈裟”,则绣有一千尊小佛,象征“千佛万佛归一”的修行境界。

祖衣的文化内涵与当代价值

祖衣不仅是宗教服饰,更是佛教文化的“活化石”,其材质的选择体现“惜福”的生态观,形制的演变反映佛教本土化的历史,纹饰的设计蕴含“表法”的宗教哲学,在当代,祖衣的保护与研究具有双重意义:通过修复古代祖衣(如敦煌藏经洞出土的唐代袈裟),可追溯佛教艺术与纺织工艺的发展脉络;标准化、现代化的祖衣制作(如采用环保材质、简化纹饰),既满足当代弘法需求,又推动佛教文化与现代社会的融合。

相关问答FAQs

Q1:祖衣与普通法衣的核心区别是什么?

A:祖衣与普通法衣的区别主要体现在“传承性”与“庄严性”两方面,普通法衣(如缦衣、七衣)是僧侣日常修行或一般仪式的着装,主要功能是“遮羞护体”“表持戒”,无特殊传承要求;而祖衣则具有明确的传承脉络(如衣钵相承、宗派传承)或用于最高级别的宗教仪式(如传戒、国坛法会),是法脉象征与宗教权威的载体,材质、纹饰、使用场合均更为考究,强调“以衣表法”的深层内涵。

Q2:在家居士接触或供养祖衣时需要注意什么?

A:在家居士接触或供养祖衣需遵循“恭敬心”与“如法性”原则,具体包括:① 避免直接触碰:若需移动祖衣,应使用干净布包裹或佩戴手套,防止汗渍、污渍污染;② 供养方式以“身、口、意”清净为主,可焚香、供花、供灯,或随喜供养祖衣的修复、制作资金,而非随意穿戴或装饰;③ 保持距离观想:面对供奉的祖衣,应生起对佛陀教法、历代祖师的恭敬心,观想“袈裟覆体,烦恼消尽”,不可嬉笑喧哗或随意拍照,若寺院有“开袈裟”等法会,可在师父引导下如法参与,体会祖衣背后的法义。