新春佳节,本是阖家团圆、辞旧迎新的喜庆时刻,而佛教界始终秉持“无缘大慈,同体大悲”的教义,将新春慰问作为践行慈悲精神、传递社会温暖的重要实践,这一活动不仅延续了佛教“上报四重恩、下济三途苦”的传统,更在新时代背景下,以多元化的形式将佛法智慧与人文关怀融入社会,让寒冬中的弱势群体感受到来自佛教界的温暖与力量,彰显了人间佛教“生活即修行,利益即佛法”的当代价值。

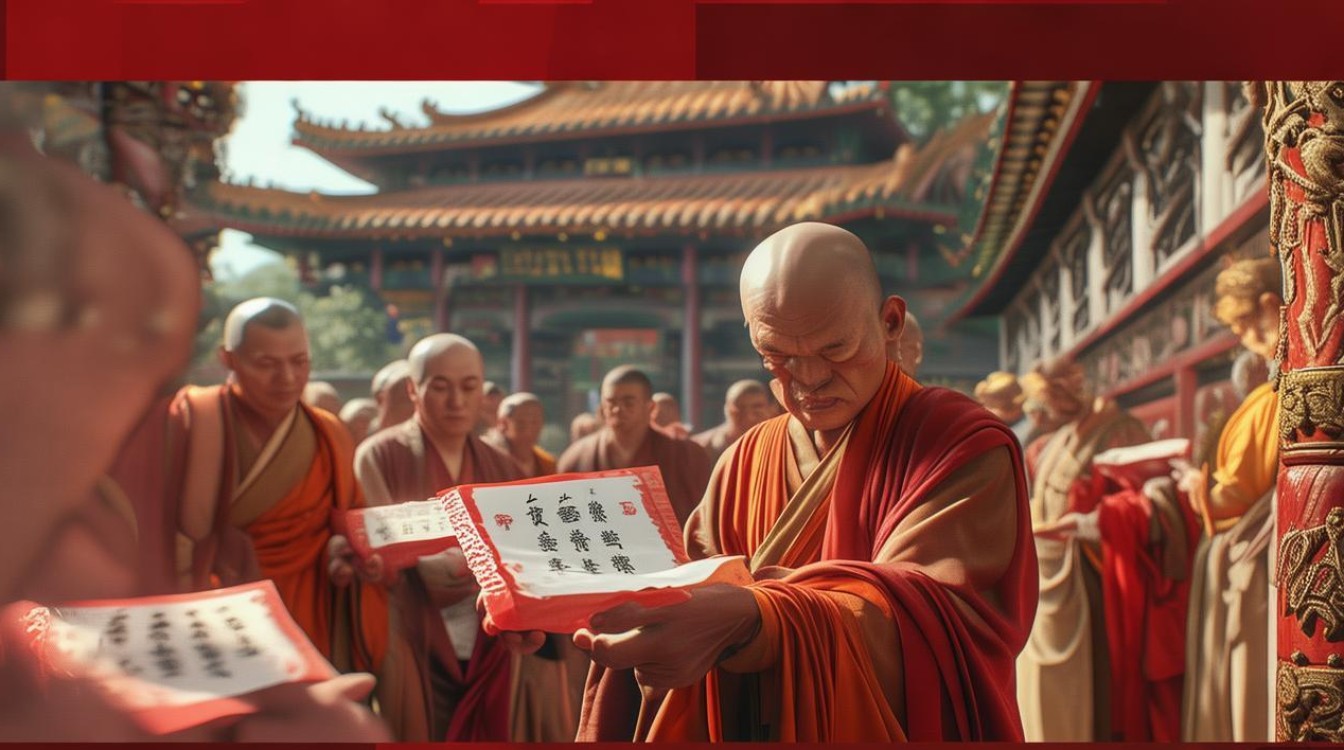

佛教新春慰问的核心,在于对“众生平等”的践行与“悲悯济世”的落实,慰问对象覆盖广泛,既包括社会弱势群体——孤寡老人、残障人士、困境儿童、低保家庭等,需要物质帮扶与精神慰藉;也涵盖特殊贡献群体——抗疫一线医护人员、消防员、环卫工人等,他们为守护家园付出巨大,佛教界通过慰问表达感恩与敬意;佛教内部也不忘关怀老年僧人、困难居士,以及偏远地区寺院,确保教内同修也能在新春时节感受到法脉传承的温暖,这种“不独亲其亲,不独子其子”的关怀,正是佛教“众生皆苦,同愿离苦”理念的生动体现。

在具体实践中,佛教界的新春慰问形式丰富多样,既有传统的物质支持,也有创新的文化服务,形成“物质+精神”双轮驱动的帮扶模式,以下通过表格梳理常见慰问形式及其内涵:

| 慰问形式 | 典型案例 | 社会价值 | |

|---|---|---|---|

| 物资慰问 | 发放米面油、棉衣被、健康包(含口罩、药品)、年货礼包等生活必需品,解决受助者实际困难。 | 某省佛教协会联合慈善基金会,向辖区内200户困难家庭发放“暖心包”,每包包含过冬物资、春联及福字。 | 直接缓解受助者生活压力,体现佛教“慈悲济世”的务实精神。 |

| 法会祈福 | 举办新春祈福法会、斋天法会、供灯法会等,为受助者及社会祈福,将功德回向给众生。 | 某古刹举行“新春祈福暨慰问大会”,千余名信众参与,法会后为到场的孤寡老人佩戴护身符,分发斋饭。 | 以佛法力量凝聚人心,给予受助者精神寄托,传递“善有善果”的正能量。 |

| 文化关怀 | 组织书法家写春联、送福字,举办“新春与慈悲”主题讲座,教唱佛曲新年歌,丰富受助者精神生活。 | 某佛教文化中心邀请书法家走进社区,为居民手写春联,同时讲解“春节习俗中的佛教智慧”,如“扫尘”喻“除尘垢,净心念”。 | 将传统文化与佛教教义结合,以文化人,让受助者在喜庆氛围中感受文化熏陶与心灵启迪。 |

| 志愿服务 | 组建佛教青年志愿队,开展义诊、理发、陪伴聊天、代购代办等服务,关注受助者情感需求。 | 某寺院的“爱心义工团”连续10年在除夕夜为养老院老人包饺子、表演节目,倾听老人讲述往事,缓解其孤独感。 | 以“不请友”的主动服务,传递“无缘大慈”的平等心,让受助者感受到被尊重与被关爱。 |

这些活动并非流于形式,而是佛教界对“佛法在世间,不离世间觉”的深刻践行,某佛教协会在慰问抗疫一线人员时,不仅送去防护物资和慰问信,更组织法师为他们开示“面对无常如何保持内心安定”,将佛法智慧转化为应对困境的力量,这种“物质帮扶+心灵疏导”的模式,让慰问不仅停留在“送温暖”,更成为“送智慧”,帮助受助者建立积极乐观的生活态度。

佛教新春慰问的意义,远不止于个体帮扶,更对社会和谐与文化传承产生深远影响,从社会层面看,它弥补了部分政府救助的盲区,尤其是对边缘群体的关注,如偏远山区的困境儿童、独居老人等,佛教界的灵活性与草根性使其能快速响应基层需求,成为社会治理的有益补充,从文化层面看,它将佛教的慈悲精神与中华传统孝道、仁爱文化相融合,让“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的传统美德在新时代焕发生机,从佛教自身发展看,通过慰问活动,佛教界以“看得见、摸得着”的方式向社会展示其积极入世的一面,破除“消极避世”的刻板印象,让更多人感受到佛教“人间性”与“生活化”的一面,为佛教与现代社会相适应提供了生动范例。

佛教新春慰问也面临诸多挑战:如何确保物资分配的公平透明?如何避免形式主义,真正走进受助者内心?如何建立长效机制,让“节日慰问”变为“持续关怀”?对此,佛教界在实践中不断探索创新,部分寺院引入第三方慈善机构监督物资发放流程,建立受助者档案,定期回访;有的则结合“互联网+”,通过线上平台发起微心愿认领,让更多人参与其中;还有的将慰问与“授人以渔”结合,为受助者提供技能培训,助力其自力更生,这些探索,让佛教慈悲精神在新时代有了更精准、更可持续的实践路径。

佛教新春慰问是一场跨越信仰的温暖接力,它以佛法为魂,以慈悲为怀,以行动为笔,在中华大地上书写着“人间佛教”的动人篇章,当孤寡老人接过热腾腾的年夜饭,当抗疫战士收到带着祝福的护身符,当孩子们拿到崭新的文具,这份温暖不仅驱散了冬日的严寒,更传递着“众生一体、命运与共”的深刻启示——正如佛陀所言“此生故彼生,此有故彼有”,唯有彼此关怀、彼此成就,才能共赴一个更加温暖和谐的春天。

相关问答FAQs

Q1:佛教新春慰问与传统春节“走亲访友”的习俗有何关联?

A:佛教新春慰问与传统春节习俗在“团圆”“感恩”“祈福”的内核上高度契合,传统春节强调“尊老爱幼、邻里互助”,而佛教将这种世俗伦理升华为“无缘大慈、同体大悲”的慈悲精神,贴春联寓意“驱邪迎祥”,佛教通过慰问为他人“祈福消灾”;吃年夜饭象征“团圆”,佛教为孤寡老人送餐,是让“独居者亦享团圆”,可以说,佛教慰问是传统春节习俗的“慈悲升华”,它将个人家庭的团圆扩展到“众生皆得安乐”的大团圆,让春节的文化内涵更具包容性与普世性。

Q2:佛教界在开展新春慰问时,如何确保物资分配的公平性,避免资源浪费?

A:佛教界通过“三方联动”机制保障公平性:一是精准摸底,联合社区、民政部门等建立受助者档案,明确需求优先级(如特困户、残障人士等);二是透明监督,邀请第三方慈善机构、信众代表参与物资采购与发放流程,全程录像公示;三是按需分配,根据受助者实际情况定制物资(如为糖尿病患者提供无糖年货,为偏远地区家庭发放耐储存食品),倡导“节俭惜福”,避免过度包装,剩余物资及时转赠其他有需要群体,确保每一份善物都发挥最大效用,践行“惜福”与“实用”并重的原则。