大势至菩萨,是佛教中西方极乐世界阿弥陀佛的右胁侍,与左胁侍观音菩萨、本尊阿弥陀佛合称“西方三圣”,在佛教信仰体系中,他以“大势”为名,象征着无上威德与广大智慧,是接引众生往生净土的重要菩萨之一,其名号梵文为“Mahāsthāmaprāpta”,意译为“得大势力”或“大势至”,意为修行者依念佛法门证得无上菩提,威神之力遍摄十方,能令众生远离颠倒梦想,安住于菩提正道。

名号深义:从“大势力”到“智慧光明”

“大势至”的名号蕴含着深刻的佛法智慧。“大势力”并非世俗意义上的权力或神通,而是指修行者通过“念佛”这一核心法门,将心念专注于一处,凝聚起强大的心力与定力,足以破除烦恼、降伏魔怨,最终证得“无上正等正觉”的圆满境界,在《楞严经·大势至菩萨念佛圆通章》中,大势至菩萨自述其修行经历:“忆佛念佛,现前当来,必定见佛。”他强调“都摄六根,净念相继”,即通过收摄眼、耳、鼻、舌、身、意六根,使心念不随外境散乱,以清净、连续的念佛心与阿弥陀佛的愿力相应,这种“心力”便是他“大势力”的来源。

“大势至”亦象征“智慧光明”,阿弥陀佛的愿力如“大日”普照,大势至菩萨作为弥陀的胁侍,代表“智光”——以智慧破除无明黑暗,引导众生认清自心本性,明白“自性弥陀,唯心净土”的真理,他的智慧并非向外求索,而是通过内观念佛,从“心”中生发,故能“照见五蕴皆空,度一切苦厄”。

本愿与净土法门:念佛往生的核心实践

大势至菩萨的本愿,是“念佛往生净土”,在《观无量寿佛经》中,他与观音菩萨同为阿弥陀佛的“接引使者”,负责接引至心称名、愿生极乐的众生,其修行法门以“念佛”为核心,与观音菩萨的“慈悲法门”形成互补:观音菩萨以“悲力”救度众生,随类应化;大势至菩萨则以“智光”摄持众生,引导其以“信愿行”三资粮往生净土。

《大势至菩萨念佛圆通章》是其修行法门的精髓,忆佛念佛”四字,道出了念佛的关键。“忆”是忆念弥陀的慈悲与愿力,“念佛”是口称弥陀名号、心观弥陀相好,通过“忆”与“念”的统一,使行者心不颠倒、意不散乱,最终达到“一心不乱”的境界,这种“净念相继”的状态,既是修行过程,也是往生的保证——当念佛之心与弥陀愿力相融,众生便能蒙受接引,往生极乐,永离六道轮回之苦。

形象与象征:天冠化佛与金刚宝珠

在佛教艺术中,大势至菩萨的形象具有鲜明的象征意义,经典记载,他通常头戴“五佛天冠”,冠中有化佛(阿弥陀佛像),象征与弥陀一体,是弥陀愿力的显现;身披袈裟,面容庄严,目低垂而慈悯,表智慧内敛、悲智双运;其手持之物,或为“莲花”(象征清净无染,不染尘垢),或为“金刚宝珠”(象征智慧光明,能破无明)。

以下是大势至菩萨形象象征的简要梳理:

| 部位/持物 | 象征意义 | 内涵解读 |

|---|---|---|

| 天冠中化佛 | 与弥陀一体 | 表明其作为弥陀胁侍,秉承弥陀愿力,接引众生 |

| 金刚宝珠 | 智慧光明 | 象征“照五蕴,度诸难”,以智慧破除烦恼黑暗 |

| 莲花 | 清净无染 | 表修行者“出淤泥而不染”,心住菩提正道 |

| 目低垂 | 悲悯内观 | 代表“反观自心”,通过内求而非外求证得智慧 |

现世意义:以“智信”面对烦恼,以“净念”安住身心

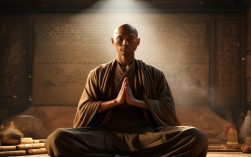

在现代社会,大势至菩萨的修行法门对普通人具有深刻的启示意义,面对生活压力、焦虑迷茫,许多人向外寻求答案,却忽略了内心的力量,大势至菩萨“都摄六根,净念相继”的教导,正是引导我们向内收摄,通过专注当下(如念佛、持咒、观呼吸)培养定力,以“净念”对抗散乱,以“智信”替代焦虑。

“念佛”并非简单的口头重复,而是“念兹在兹”地忆念目标——无论是忆念弥陀的慈悲,还是忆念自己内心的“佛性”(本具的智慧与慈悲),都能让心念从外境的纷扰中收回,安住于当下,这种“净念”的力量,能帮助我们在逆境中保持冷静,在顺境中不迷失自我,最终以智慧化解烦恼,以慈悲对待众生。

相关问答FAQs

问题1:大势至菩萨和观音菩萨在接引众生时有什么不同?

解答:大势至菩萨与观音菩萨同为阿弥陀佛的胁侍,但分工不同:观音菩萨以“大悲”为本,侧重“寻声救苦”,随众生的根机应化不同形象(如千手千眼),救度急难困苦;大势至菩萨以“大智”为本,侧重“念佛接引”,通过引导众生“忆佛念佛”,以智慧光明摄持心念,使其与阿弥陀佛愿力相应,往生净土,简单说,观音菩萨“悲力”救苦,大势至菩萨“智光”引生,二者悲智双运,共同辅弼阿弥陀佛度化众生。

问题2:普通人如何修学大势至菩萨的念佛法门?

解答:修学大势至菩萨的念佛法门,核心是“都摄六根,净念相继”,具体可从三步入手:第一,“信”——深信阿弥陀佛的愿力,相信自己本具佛性;第二,“愿”——发愿往生净土,愿力是修行方向;第三,“行”——每日固定时间念佛(如称念“南无阿弥陀佛”),念佛时专注听自己的声音,将六根(眼、耳、鼻、舌、身、意)收摄于一句佛号中,不随外境散乱,日常生活中,也可将念佛融入行住坐卧,如吃饭时念“感恩佛”,工作时念“专注佛”,让“净念”成为习惯,久而久之,心自然安定,智慧现前。