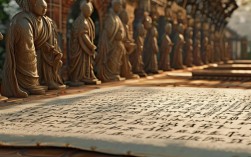

在佛教教义体系中,“黑法”并非指某种神秘或邪恶的法术,而是对“恶业”的统称,与“白法”(善业)相对,是佛教阐释因果业力理论的核心概念之一,佛教认为,一切众生的心念与行为都会在业力法则的作用下产生相应的果报,“黑法”即会导致痛苦、障碍解脱的负面行为,其本质是违背慈悲与智慧的根本教义,从经典依据来看,《业报差别经》《十善业道经》等明确将“黑法”归纳为身、口、意三业的负面造作,这些行为不仅是众生轮回受苦的直接原因,也是修行道路上需要断除的根本障碍。

“黑法”的核心内涵与分类

佛教以“业力”为纽带,阐释众生生命状态的流转规律,“黑法”即构成“恶业”的具体行为,可从“身、口、意”三业维度进行系统分类,三业是众生心识与外在行为的综合体现,“黑法”在三业中的表现各有侧重,却共同指向对“自性清净”的背离。

(一)身业之“黑法”:以身造恶,招感苦果

身业指通过身体行为造作的恶业,主要包括“杀生、偷盗、邪淫”三类,合称“三恶行”。《十善业道经》指出,杀生者因断众生命,得“短命、多病、怨憎会苦”等果报;偷盗者因侵占他人财物,感“贫穷、眷属不和、人所欺诳”等业障;邪淫者因违背正淫伦理,招“妻不贞良、眷属乖离、心散乱”等报应,这三类行为直接损害众生身心,违背佛教“慈悲护生”的根本精神,是身业中最典型的“黑法”。

(二)口业之“黑法”:以口造恶,引发诤讼

口业指通过言语造作的恶业,包括“妄语、两舌、恶口、绮语”四类,称“四恶口”,妄语(说虚诳语)破坏信任,得“言无人信、口常臭秽”等果;两舌(挑拨离间)导致众生乖诤,感“眷属分离、亲友憎嫌”等报;恶口(恶语伤人)刺痛他人心识,招“常闻恶声、言多讥刺”等业;绮语(无意义杂语)耗费心力,得“言无义利、智慧浅薄”等障。《大智度论》强调,口业之“黑”在于以言语制造烦恼,如同“毒箭伤人”,不仅伤害他人,更污染自心。

(三)意业之“黑法”:以心造恶,根本烦恼

意业指通过心识造作的恶业,核心是“贪欲、嗔恚、邪见”三毒,是一切“黑法”的根源,贪欲对五欲境界贪著不舍,如“以手取蜜,自染其手”,导致众生沉沦生死;嗔恚对违逆境界心生怨恨,能“烧灭善根,如大火聚”,造下极重恶业;邪见颠倒善恶因果,否定正法,如“盲人导盲”,令众生永堕恶趣。《瑜伽师地论》指出,意业之“黑”在于“心随烦恼转”,背离了“心性本净”的实相,是三业中最根本的“黑法”。

以下为“佛教黑法”三业分类及经典依据简表:

| 三业分类 | 具体行为 | 经典依据 | 核心果报 |

|---|---|---|---|

| 身业 | 杀生、偷盗、邪淫 | 《十善业道经》《业报差别经》 | 短命、贫穷、眷属不和 |

| 口业 | 妄语、两舌、恶口、绮语 | 《大智度论》《正法念处经》 | 言无人信、眷属乖离、智慧浅薄 |

| 意业 | 贪欲、嗔恚、邪见 | 《瑜伽师地论》《阿含经》 | 善根损减、心散乱、堕恶趣 |

“黑法”的业力机制与果报特征

佛教认为,“黑法”的运作以“业力法则”为基础,其果报具有“自作自受、不虚不弃”的必然性。《阿含经》以“业如影随形”比喻,强调众生造作“黑法”时,业种已熏习于阿赖耶识,因缘成熟时必然感果,即使佛陀也无法改变,所谓“假使百千劫,所作业不亡,因缘会遇时,果报还自受”。

“黑法”的果报可分为“现世报、生报、后报”三类:现世报指今生造恶今生受报,如因邪淫导致家庭破裂;生报指今生造恶次生受报,如因偷盗来世生于贫穷家;后报指今生造恶多生后受报,如因邪见久堕地狱,果报的性质与“黑法”的轻重相关:若以“猛利心、无惭愧心”造重恶(如五逆罪),则感地狱果报;若以“轻微心、偶尔造”作轻恶(如小小妄语),则感饿鬼、畜生果报,或以现世小病、人际障碍等形式呈现。

值得注意的是,“黑法”的果报并非“神明惩罚”,而是众生心识与行为相互作用的自然规律。《成实论》指出,业力如“种子”,遇缘则发,“黑法”的种子熏习于心,会遮蔽众生本具的慈悲与智慧,使心识趋向“染浊”,这正是“黑法”最根本的危害——不仅导致外在的苦果,更障碍内在的解脱。

佛教对“黑法”的态度:忏悔与净化

佛教虽揭示“黑法”的过患,但并非“宿命论”,而是强调“业可转、罪可消”。《地藏经》云“阎浮提众生,举心动念,无非是罪;但能回头,即得解脱”,众生若能对“黑法”生起“追悔心、惭愧心”,并通过“四力忏悔”(追悔力、对治力、遮止力、依止力)净化业障,仍可转“黑”为“白”,趋向解脱。

具体而言,忏悔“黑法”需做到:一是“追悔力”,对过往恶业生起真诚悔意,不覆不藏;二是“对治力”,通过诵经(如《金刚经》《忏悔文》)、持咒(如百字明咒)、布施、修慈心等方法对治业障;三是“遮止力”,发誓永不再造同类恶业,从行为上断除恶缘;四是“依止力”,至诚皈依三宝,以佛菩萨为修行榜样,依止正法断恶修善,佛教强调“心净则国土净”,净化“黑法”的根本在于净化心识——通过观修“无常、苦、无我”,对治贪嗔痴三毒,从根源上断除“黑法”的生起。

相关问答FAQs

Q1:佛教中的“黑法”是否指民间传说中的“邪术”或“诅咒”?

A:并非如此,佛教“黑法”是对“恶业”的教义化表述,核心是身、口、意三业的负面行为,其本质是违背慈悲与智慧的因果法则,而非具体的“法术”或“诅咒”,民间传说中的“邪术”多属“外道”或“迷信”范畴,佛教视其为“邪见”摄,属于意业中的“邪见”之“黑”,但“黑法”的内涵远比“邪术”广泛,涵盖一切导致痛苦的心念与行为。

Q2:如果不小心造了“黑法”,是否一定会堕入恶道?有没有补救方法?

A:不一定堕入恶道,业果受报需看“业力轻重、发心强弱、是否有忏悔”等因素,若偶尔造作轻恶,且能及时生起惭愧心、忏悔心,并通过布施、持戒、行善等方式“消业”,可减轻或避免恶报,佛教强调“重罪轻报”,如《药师经》中,即使造五逆罪,至诚忏悔、称念药师佛名号,仍可往生净土,关键在于“发露忏悔、断相续心”,若能真心悔改,并依教修行,“黑法”的业种即可逐渐转化,趋向善道。