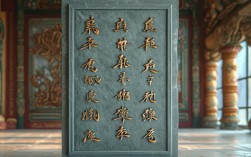

佛教戒律是佛教徒在修行过程中必须遵循的行为规范与道德准则,作为“戒、定、慧”三学之首,它既是佛陀教法的核心组成部分,也是众生从凡夫迈向圣者的基石,戒律并非外在的强制约束,而是源于对因果规律的敬畏、对众生慈悲的践行,旨在通过规范身、语、意三业,调伏烦恼,净化心灵,最终导向解脱与觉悟。

佛教戒律的本质是“自性戒”与“戒体”的统一,所谓“自性戒”,指众生本具的清净佛性中本具的戒德,是自觉、自律的内在觉醒;“戒体”则通过特定的仪式(如三坛大戒)领纳,成为防非止恶的功能,它与世俗法律的他律性不同,戒律的持守源于对“诸恶莫作,众善奉行”的深刻认同,是修行者主动选择的慈悲与智慧实践。

戒律的根本目的是“断恶修善,度化众生”,对个人而言,持戒能遮止身口意的过失,如《梵网经》所言“孝名为戒”,通过持戒培养定力,进而引发智慧;对僧团而言,戒律是“和合众”的根本保障,如《四分律》强调“戒如大地,能持万物”,确保僧团的清净与延续;对众生而言,持戒者能成为世间的良善榜样,引导社会趋向和谐。 体系严谨,根据修行者身份(在家/出家)与阶次不同,可分为不同层次,主要戒律体系如下:

| 戒律名称 | 持守对象 | 核心意义 | |

|---|---|---|---|

| 五戒 | 在家佛教徒 | 不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒 | 基础道德规范,培养慈悲与诚信,是世善与人天福报的根本 |

| 八关斋戒 | 在家佛教徒(临时出家) | 一日一夜持守,包括前四戒,加上不非时食、不坐卧高广大床、不香花曼涂身、不歌舞倡妓 | 模拟出家生活,体验少欲知足,精进修行,积累解脱资粮 |

| 沙弥戒(十戒) | 沙弥、沙弥尼 | 在五戒基础上,增加不捉持金银、不非时食、不坐卧高广大床、不香花曼涂身、不歌舞倡妓 | 剃除俗染,培养出家者的清净心与简朴生活,为受具足戒做准备 |

| 具足戒 | 比丘、比丘尼 | 比丘戒(汉传250条,藏传227条,南传227条),比丘尼戒(汉传348条) | 详细规范僧团生活细节,涵盖衣食住行、威仪仪轨,确保僧团的清净与如法传承 |

戒律的作用体现在“自利”与“利他”两方面,自利上,持戒如“防护堤”,能抵御贪嗔痴烦恼的冲击,如《遗教经》说“戒为无上菩提本,长为一切诸善母”;利他上,持戒者能给予众生安全感,如不杀生护佑生命,不偷盗尊重他人财产,成为社会的“良药”,佛教史上,戒律的传承与坚守,正是正法住世的象征。

在当代社会,佛教戒律的智慧对道德建设仍有重要启示,五戒中的“不杀生”延伸为对生态环境的保护,“不偷盗”对应商业诚信与知识产权保护,“不妄语”倡导真实的信息传播,“不邪淫”强调家庭责任与情感忠诚,“不饮酒”则提醒远离毒品与不良嗜好,这些准则不仅是个体修养的指南,也是构建和谐社会的伦理基石。

FAQs

-

问:有人认为持戒是束缚自由,佛教如何看待“戒”与“自由”的关系?

答:佛教认为,“戒”是自由的基石而非束缚,真正的自由并非随心所欲,而是远离烦恼系缚的自在,持戒通过规范行为,减少贪嗔痴的驱使,让身心不再被恶业牵引,从而获得内心的安宁与解脱的自由,如《大智度论》云:“持戒则心得安,安则能定,定则能慧。”戒律看似“约束”,实则是通往真正自由的阶梯。

-

问:佛教戒律与现代法律有何区别?

答:二者的性质与目的不同,法律是国家制定的外在规范,以惩罚为手段维护社会秩序,侧重“他律”;戒律则是佛教基于因果与慈悲的内在自觉,以自我净化为目标,侧重“自律”,法律约束的是外在行为,戒律则要求“防非止恶”的同时“积极行善”,不仅不犯恶,更主动利益众生,法律的时效性与地域性较强,而戒律作为佛陀的教诫,具有超越时空的普遍性与永恒性。