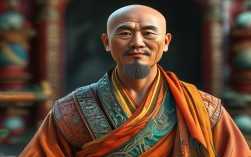

沈阳思济法师是当代辽沈地区佛教界德高望重的代表人物,以其深厚的佛学修为、坚定的道心意志和积极的弘法实践,成为推动沈阳佛教文化传承与社会发展的重要力量,他秉持“慈悲济世、法轮常转”的宗旨,在寺院建设、僧才培养、慈善公益及文化传播等领域倾注毕生心血,为沈阳佛教的复兴与繁荣作出了卓越贡献。

早年经历与出家因缘

思济法师俗姓李,1945年出生于辽宁省沈阳市一个普通家庭,自幼受家庭传统文化熏陶,少年时期便对佛教文化产生浓厚兴趣,常随长辈出入寺院,目睹信众虔诚礼佛的场景,内心对“生死解脱”“慈悲济世”的佛教理念萌生向往,1962年,因缘成熟,他于沈阳慈恩寺依止上观下空老和尚剃度出家,法号“思济”,出家后,他严持戒律,精进修行,每日坚持早晚课诵、坐禅念佛,同时系统研习《法华经》《华严经》《楞严经》等大乘经典,佛学修养日益深厚,为求深造,他曾先后赴南京佛学院、中国佛学院进修,亲承太虚大师、印顺法师等高僧大教法益,奠定了坚实的佛学理论基础与禅修实践根基。

弘法历程与寺院建设

思济法师的弘法生涯与沈阳佛教的复兴紧密相连,20世纪80年代,随着国家宗教政策的落实,沈阳慈恩寺、般若寺等千年古刹逐步恢复开放,思济法师积极参与寺院重建工作,从殿堂修缮、佛像塑立到僧团制度完善,事必躬亲,1990年,他出任慈恩寺监院,提出“以戒为根、以法为养、以善为归”的道风建设理念,严格规范僧团日常管理,定期举办佛学讲座、禅修营、法会等活动,吸引了众多信众与青年学子,2005年,他升任慈恩寺方丈,主持启动寺院大规模修缮工程,历时十年,修复了大雄宝殿、藏经楼等核心建筑,重现了“古刹重光”的庄严景象,他还推动般若寺的恢复与建设,将其打造为集弘法、教育、文化于一体的佛教基地,使沈阳佛教形成“双寺并立、互为补充”的发展格局。

思想理念与实践贡献

思济法师的佛学思想以“人间佛教”为核心,强调“佛法不离世间觉”,主张将佛教教义与现实生活相结合,他常说:“佛教徒不仅要‘自了’,更要‘利他’,在服务社会中践行菩萨道。”基于此,他大力倡导慈善事业,1998年发起成立“沈阳慈恩慈善基金会”,组织开展扶贫助学、救灾帮困、临终关怀、医疗援助等公益活动,累计捐赠款物超千万元,受益群众数万人次,在教育领域,他创办“佛学研修班”“青年僧伽培训班”,培养青年僧才百余人,并邀请明旽法师、净慧法师等高僧大德讲经说法,提升僧团整体素质与文化水平,他注重佛教文化传承,推动寺院开设“传统文化讲堂”,涵盖书法、茶道、古典诗词、中医养生等内容,让信众在体验传统文化中感受佛法智慧,促进佛教文化与中华优秀传统文化的融合创新。

社会影响与当代意义

思济法师的弘法实践不仅促进了沈阳佛教的健康发展,也为社会和谐稳定与文化繁荣作出了积极贡献,他坚持以慈悲化解矛盾,以智慧引导人心,通过讲经说法阐释“和合共生”“平等包容”的佛教思想,助力构建和谐社会,其事迹被《中国宗教》《辽宁日报》等多家媒体报道,先后荣获“辽宁省优秀宗教界人士”“全国慈善先进个人”等称号,成为辽宁宗教界的标杆人物,虽年逾古稀,他仍坚持每日讲经说法,指导后学,以“老牛自知夕阳晚,不待扬鞭自奋蹄”的精神,践行着“为法为人”的初心。

沈阳思济法师弘法贡献简表

| 领域 | 影响与意义 | |

|---|---|---|

| 寺院建设 | 主持修复慈恩寺、般若寺,完善殿堂设施与僧团制度 | 恢复千年古刹历史风貌,确立沈阳佛教弘法核心阵地 |

| 僧才培养 | 创办佛学研修班、青年僧伽培训班,邀请高僧讲经 | 解决佛教传承人才断层,提升僧团佛学水平与文化素养 |

| 慈善公益 | 成立慈恩慈善基金会,开展扶贫、助学、救灾、临终关怀 | 累计帮助数万群众,弘扬慈悲精神,促进社会和谐 |

| 文化传承 | 推动寺院开设传统文化课程,举办佛教文化节、书画展 | 促进佛教文化与中华传统文化融合,增强文化自信与社会影响力 |

FAQs

问:思济法师的弘法理念中,“人间佛教”的具体实践方式有哪些?

答:思济法师的“人间佛教”实践强调“生活即修行,菩提在人间”,具体包括:将佛法教义融入日常,倡导“日行一善”;通过慈善公益服务社会,践行菩萨道;在寺院开设传统文化课程,让信众在生活中体会佛法智慧;结合现代社会问题,讲经说法时注重“契理契机”,如针对青少年心理问题开展“禅与人生”讲座,针对家庭矛盾开设“佛化家庭”讲堂,使佛教思想成为解决现实问题的智慧源泉。

问:思济法师对沈阳佛教界最深远的影响是什么?

答:思济法师对沈阳佛教界最深远的影响在于“道风建设与人才培养”,他严持戒律、以身作则,重塑了寺院清净庄严的道风,扭转了部分佛教场所商业化倾向;通过系统培养青年僧才,解决了沈阳佛教“后继乏人”的困境,确保了法脉传承的清净与延续,他提出的“以戒为根、以法为养、以善为归”理念,已成为沈阳佛教发展的核心准则,影响了一代又一代佛教徒。