佛教题材戏曲是中国戏曲艺术与佛教文化深度融合的产物,它以佛教教义、历史传说、经典故事为创作素材,通过戏曲的唱念做打、舞台美术等艺术形式,展现佛教的慈悲精神、因果观念、轮回思想及修行理念,这类戏曲既承担着宗教传播与道德教化的功能,又以其独特的艺术魅力丰富了戏曲的表现领域,成为中华文化中宗教与艺术交融的典范。

佛教题材戏曲的发展历程可追溯至唐宋时期,唐代俗讲与变文的出现,为佛教故事向戏曲转化提供了叙事基础;宋代目连戏的雏形已具备戏曲的基本框架,如《目连救母》通过刘氏青提夫人因不信佛法堕入地狱,其子目连历尽艰辛救母的故事,宣扬因果报应与孝道伦理,元代杂剧兴起后,佛教题材进一步丰富,《西游记》杂剧(吴昌龄撰)已具雏形,孙悟空、唐僧等形象初具规模,融合了佛教神话与民间传说,明清时期,佛教题材戏曲达到鼎盛,昆曲、京剧等剧种均有经典剧目,如昆曲《思凡》《尼姑思凡》通过小尼姑色空的内心独白,展现人性与戒律的冲突;《目连救母》更是被各地方剧种争相演绎,成为佛教题材戏曲的代表作,近现代以来,佛教题材戏曲在保留传统剧目的同时,也融入现代审美,如新编京剧《程婴救孤》虽以历史为背景,但蕴含着佛教的慈悲与救赎精神。

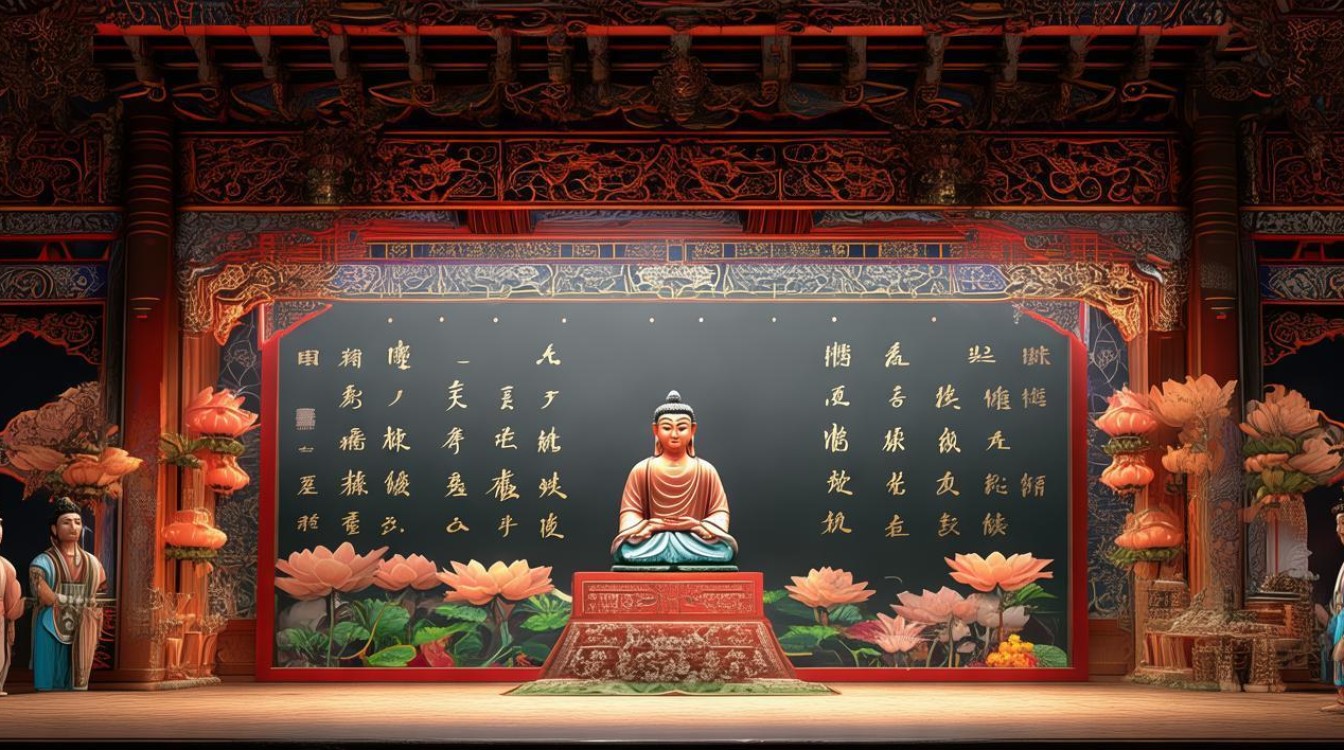

佛教题材戏曲的艺术特点主要体现在主题思想、表现手法与人物塑造三个方面,主题上,核心围绕“因果轮回”“慈悲为怀”“修行解脱”展开,如《目连救母》通过刘氏的堕落与救赎,强调“善有善报,恶有恶报”;《思凡》则以“奴把袈裟扯破,埋了藏经,弃了木鱼,丢了铙钹”的唱词,表达对世俗自由的向往,暗合佛教“破执”的修行理念,表现手法上,戏曲将佛教仪式(如水陆法会、放焰口)转化为舞台程式,如《目连救母》中的“破地狱”“调鬼”等场次,通过夸张的肢体动作与脸谱设计,展现地狱景象与超度过程;佛教意象(莲花、法器、袈裟)的运用,强化了宗教氛围,人物塑造上,既有高僧(如唐僧、目连)的智慧与慈悲,也有信徒(如刘氏、色空)的挣扎与觉醒,更有妖魔(如白骨精、蜘蛛精)作为“贪嗔痴”的象征,形成鲜明的善恶对立。

代表剧目及其特点可通过下表梳理:

| 时期 | 剧目名称 | 主要情节简述 | 艺术特色与佛教内涵 |

|---|---|---|---|

| 宋元 | 目连戏(雏形) | 目连救母,游地狱、超度亡魂 | 结合民间傩戏,展现因果报应与孝道 |

| 明清 | 《思凡》(昆曲) | 小尼姑色空思凡下山,向往世俗生活 | 唱腔细腻,展现人性与戒律的冲突 |

| 明清 | 《安天会》(京剧) | 孙悟空大闹天宫,后被佛祖收伏 | 融合佛教神话,象征“降伏其心”的修行 |

| 近现代 | 《目连救母》(新编) | 在传统基础上强化人性救赎,淡化宗教说教 | 舞台科技加持,注重情感共鸣 |

佛教题材戏曲的文化意义深远,它以通俗的艺术形式传播佛教思想,使“因果”“慈悲”“轮回”等观念深入民间,成为道德教化的重要载体;戏曲艺术在演绎佛教题材时,吸收了佛教的仪式美学与哲学思想,如“空”“无”的意境通过舞台留白与程式化动作得以体现,推动了中国戏曲的创新发展,这类戏曲也是佛教本土化的重要体现,将印度佛教与中国传统文化(如孝道、伦理)相结合,形成了具有中国特色的佛教艺术形式。

相关问答FAQs:

Q1:佛教题材戏曲如何平衡宗教教义与艺术娱乐性的关系?

A:佛教题材戏曲主要通过“故事化叙事”与“情感共鸣”实现平衡,将抽象的佛教教义(如因果、慈悲)转化为具体的人物故事(如目连救母、色空思凡),通过情节冲突吸引观众;注重刻画人物内心世界,如色空对自由的渴望、刘氏堕落后的悔恨,使观众在情感体验中自然理解宗教理念,而非生硬说教,戏曲的唱腔、身段、脸谱等艺术元素增强了观赏性,使宗教主题更具感染力。

Q2:现代佛教题材戏曲在创作上有哪些创新尝试?

A:现代佛教题材戏曲的创新主要体现在题材拓展、形式革新与视角多元化三方面,题材上,不再局限于传统经典,而是转向现代人的精神困境,如都市修行、信仰迷茫等,探索佛教思想在当代社会的意义;形式上,融入多媒体技术(如全息投影呈现“轮回”场景)、现代舞美(简约舞台象征“空”的境界),打破传统戏曲的程式化;视角上,从女性、边缘人物等角度切入,如新编《思凡》以色空为主角,强调女性对自由的追求,赋予传统剧目现代解读。